Band-in-a-Box Windows 版 バージョン32 マニュアル

第11章 オーディオ機能

オーディオファイルを開く

オーディオファイルを下記のいずれかの方法で開くことができます。

・ ファイルメニュー>開く(各種)>オーディオファイルを開く を選択

・ ツールバーの【開く】ボタンを押し、表示されるメニューから「オーディオファイルを開く」を選択

・ オーディオファイルをエクスプローラからドラッグし、Band-in-a-Boxにドロップ

オーディオファイルを開いた後、そのまま (スタイルによる伴奏なしで) 再生する」には、ツールバーのスタイル表示欄をクリックし、表示されるメニュー内の「スタイル有効」からチェックを外します。

オーディオファイルをインポート

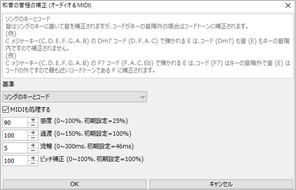

現行ソングの指定のトラックにオーディオファイルをインポートできます。

オーディオメニュー>オーディオファイルをインポート を使って「ファイルを開く」のダイアログを開き、オーディオファイル(WAV、MP3、M4A等)を選択します。または、オーディオファイルをエクスプローラからドラッグし、Band-in-a-Boxにドロップします。

オーディオファイルのインポートダイアログが開いたら、宛先トラックを選択します。宛先トラックに既存データがある場合は、その扱い方を選択します。さらに、インポート先の位置等を選択します。

オーディオをステムに分離

複数の楽器が録音されているオーディオファイルを、ベース、ドラム、ギター/ピアノ、ボーカル、残余といったステムに分離し、個別のトラックとしてソングに取り入れることができます。このプロセスは「オーディオソース分離」とも呼ばれ、高度なAIと機械学習技術を駆使することで、音楽制作における柔軟性と創造性を向上させます。例えば、お気に入りの楽曲のボーカルトラックを取り入れ、Band-in-a-Boxで伴奏を自動生成し、独自のアレンジを施すことができます。

この機能を使うには、下記のいずれかの方法でダイアログを開きます。

・ ファイルメニュー>ファイルを開く>オーディオファイルを分離し個別トラックとして開く

・ ファイルメニュー>インポート>オーディオファイルを分離し個別トラックとしてインポート

・ オーディオメニュー>オーディオファイルを分離し個別トラックとしてインポート

・ ツールバーの開くボタンをクリック>オーディオファイルを分離し個別トラックとして開く

・ [S][T][E][M][S][Enter] のキーを続けて押す

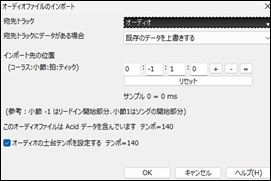

まず、対象ファイルのディレクトリを入力欄にタイプするか、【選択】ボタンを押してファイルを選択します。対応するのは、オーディオファイル (MP3、M4A、FLAC、WAV、WMA 等) または ビデオファイル (MP4) です。現行ソングのオーディオトラックを分離したい場合は 【オーディオトラックを使用】ボタンを押します。

「処理範囲」欄を使って、ファイルの全体を分離するか、一部だけを処理するかを選択します。ステム分離には時間がかかり、一般的な楽曲を全体処理すると約1分かかります。 そのため、最初に数秒だけを処理して試すのがおすすめです。

「生成するステム」欄では、生成するステムを選択します。普通は、現行ソングにマスターとすべてのステムを取り入れますが、特定のステムのみを取り入れることもできます。

マスター:すべての楽器やボーカルを含みます。 つまり、ステムに分離されない状態です。マスターを取り入れた際、演奏時に個別トラックとの重複を避けるため、自動的に消音されます。 |

「オプション」欄では、様々なオプションを選択できます。

|

新規ソングを作成する:チェックを入れると、ステムは新規のソングに開き、チェックを外すと、ステムは現行ソングに開きます。(ファイルまたはオーディオメニューの「オーディオファイルを分離し個別トラックとしてインポート」を使ってダイアログを開いた場合、このオプションはオフになっています。) |

準備ができたら、OKボタンを押します。ステム分離にかかる時間は、ファイルの長さやコンピュータの性能によって異なります。複数のCPUコアを使用するため、高性能でコア数の多いコンピュータほど、より速く処理できます。

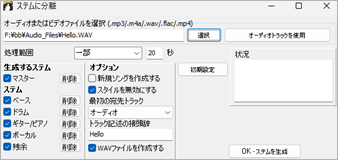

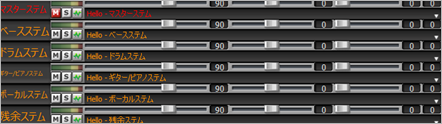

生成されたステムは、個別トラックとして現行ソングに追加されます。追加されたことは、ミキサーウィンドウでも確認できます。特定のトラックだけを再生して内容を分析したり、ボーカルを消音してカラオケとして利用したり、エフェクトを追加して雰囲気を変えたりと、様々な楽しみ方ができます。

現行スタイルによって自動生成されるトラックと同期再生する場合、現行ソングのテンポを元のファイルと同じに設定します。しかし、オーディオファイルやビデオファイルは、必ずしも最初から最後まで一定のテンポで録音されているとは限りません。途中でテンポが速くなったり遅くなったりすることがあります。そのような場合は、オーディオコードウィザードを使用して小節線を入力し、テンポを均等に調整します。さらに、オーディオコードウィザードでコードを自動検出した後、スタイルやリアルトラック、ループ等の素材を使ってトラックを生成すれば、同じコード進行でステムトラックと一緒に再生できます。

現行ソングを保存する際、ステムトラックはソングのファイル名と同じ名前のオーディオファイルとして保存されます。例えばMySong.SGUとして保存すると、ステムトラックはMySong #1.WAV、MySong #2.WAVといったファイル名で保存されます。

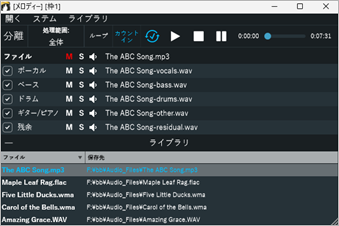

上記に加えて、ステム分離プレイヤーがあります。これもステム分離機能を備えていますが、ステムを現行ソングに取り入れるためのものではありません。ステムを分離した後、Band-in-a-Boxのスタイルを使用せずに、プレイヤー上で再生できます。さらに、過去にステム分離したファイルを保存できるライブラリがあり、いつでも簡単に呼び出して再生できるのも特徴です。

ステム分離プレイヤーは、以下のいずれかの手順で起動できます。

・ ファイルメニュー>ファイルを開く>ステム分離プレイヤーを起動

・ ファイルメニュー>インポート>ステム分離プレイヤーを起動

・ オーディオメニュー>ステム分離プレイヤーを起動

・ ツールバーの開くボタンをクリック>ステム分離プレイヤーを起動

(注釈:ステム分離プレイヤーは、Band-in-a-Boxで現在選択されているトラックを借りて再生します。そのため、選択中のトラックにオーディオデータがあると、ステム分離プレイヤーは起動しません。オーディオデータのないトラックを選択してから起動してください。)

ステム分離プレイヤーを起動したら、左上部の【開く】ボタンを押し、オーディオファイルを選択します。対応する形式は、MP3、FLAC、WAV、WMAです。次に、【分離】ボタンを押すとステム分離が開始されます。分離が完了したら、消音やソロボタンを活用しながら再生できます。

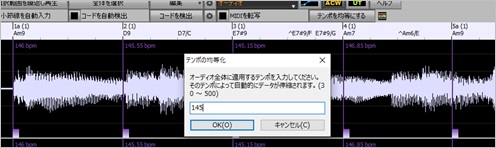

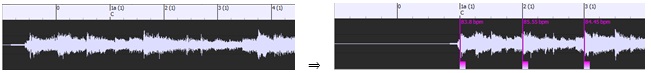

オーディオテンポの均等化

一定のテンポで録音されていないオーディオを他のトラックとタイミングが合うように一定のテンポに整えることができます。

一定のテンポで録音されていないオーディオを一定のテンポに整えることができます。

1. ツールバーの【オーディオ】ボタンを押してオーディオ編集ウィンドウを開きます。

2. オーディオ編集ウィンドウの上部にある 【ACW】ボタンを押してオーディオコードウィザードモードに切り替えます。

3. オーディオを再生し、小節線の場所を見極めます。

4. 【小節線を入力】ボタンを押すか、[L]キーを使って小節線を入力します

5. 小節線を入力し終えたら、【テンポを均等にする】ボタンを押してテンポを均等にします。

こうすることで、オーディオが一定のテンポに整えられ、他のトラックと自然に同期させることができます。

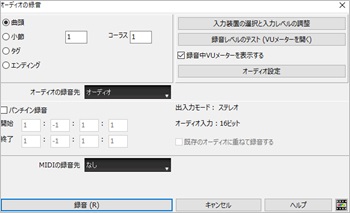

オーディオを録音

任意のトラックに歌や楽器の演奏を録音できます。

まず、マイクや楽器がコンピュータに接続されていることを確認し、ツールバーの【オーディオ録音】ボタンを押します。すると、ダイアログが開きます。

【入力装置の選択と入力レベルの調整】 ボタンを押すとWindowsの録音プロパティが開きますので、適切な録音デバイスを選びます。歌やアコースティック楽器を録音する場合は「マイク」、コンピュータにつないだ電子楽器を録音する場合は「ライン入力」を選びます。

録音デバイスを選んだら、VUメーターで入力状況を確認します。マイクに向かって声を出したり、楽器を弾くと、「入力」のメーターが反応します。これを緑に保つようにします。赤は過入力状態です。特に「Clip」まで届くと、音が歪んだり割れたりしますのでご注意ください。

次に、オーディオの録音ダイアログで録音開始位置やオプションを確認します。

そして、録音開始位置やオーディオの録音先トラック等を選択します。オーディオに加えてMIDIも録音する(例えばMIDIピアノを弾きながら歌う)場合はMIDIの録音先トラックを選択します。「パンチイン録音」オプションを使って指定範囲に録音することもできます。録音先トラックに一度録音していて、さらに録音(多重録音)したければ「既存のオーディオに重ねて録音する」を有効にします。このオプションは録音終了時にも選択できますので、必ずしもこの時点で決めなくてもかまいません。

準備ができたら、【録音開始】ボタンを押します。伴奏が流れてきますので、歌うか楽器を弾きます。

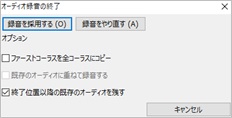

ツールバーの [停止] ボタンか [Esc] キーを押すと、録音が終了します。録音終了を告げるダイアログがで [録音を採用する] ボタンを押すと録音が確定します。 [録音をやり直す] ボタンを押すと、「オーディオの録音」ダイアログに戻って録音をやり直せます。オプションで、ファーストコーラスに録音したデータを全コーラスにコピーしたり、既にオーディオが存在する場合はそれに重ねたりすることができます。

録音を採用し、ツールバーの [演奏] ボタンを押すと、録音したオーディオが伴奏トラックと共に流れてきます。試聴し、録音内容に満足できなければ、編集メニューの「元に戻す」を使って却下できます。

録音直後のオーディオはTEMP_REC.WAVに一時的に保存されますが、ソングを保存する際、ソングファイルと同じ名前のオーディオファイルに保存されます。例えばソングをNewSong.SGUとして保存すると、オーディオはNewSong.WAVに保存されます。次にNewSong.SGUを開くと、NewSong.WAVがオーディオトラックに開きます。

オーディオ入力モニター

外部からのオーディオ入力をリアルタイムで確認できます。

この機能を使うには、任意のトラックにおいて外部からのオーディオを受信できる状態にします。まず、画面上部かミキサーウィンドウのトラックボタンを右クリックし、表示されるメニュー内の「オーディオ入力をモニター(トラックをアーム)」にチェックを入れます。または、ミキサーウィンドウのVUメーターを右クリックし、表示されるメニュー内の「トラックをアーム」にチェックを入れます。VUメーターの右クリックメニューには、オーディオ入力を選択するコマンドもあります。例えば、お使いのオーディオインターフェイスに2つの入力端子があり、右の入力端子に接続したマイクを使って入力したければ 「モノラル右からステレオ」にチェックを入れます。

![]() トラックがアームされると、VUメーターが鮮やかな青で囲まれます。これで、そのトラックではオーディオの入力をモニターすることができ、ライブでエフェクトをかけることもできます。ミキサーウィンドウのプラグイン画面で一番左の列を右クリックし、メニューの「プラグインを選択」を使ってダイアログを開き、エフェクトを選択した後、マイクに向かって歌ったり楽器を弾いたりするとエフェクトがかかった歌声や楽器が聞こえます。

トラックがアームされると、VUメーターが鮮やかな青で囲まれます。これで、そのトラックではオーディオの入力をモニターすることができ、ライブでエフェクトをかけることもできます。ミキサーウィンドウのプラグイン画面で一番左の列を右クリックし、メニューの「プラグインを選択」を使ってダイアログを開き、エフェクトを選択した後、マイクに向かって歌ったり楽器を弾いたりするとエフェクトがかかった歌声や楽器が聞こえます。

![]()

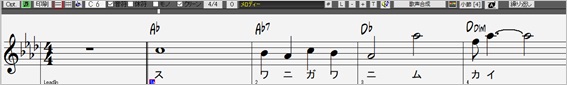

合成歌声を作成

メロディーに付けた音符単位歌詞に基いて合成歌声を作成できます。

これはインターネット上のフリーの歌声合成システム Sinsy(www.sinsy.jp)の技術を使います。完全自動で実行するか、Band-in-a-Boxが作成する楽譜ファイル(XML)を Sinsy のウェブサイトに自分でアップロードします。特に理由がない限り、完全自動をお勧めします。

この機能を使うにはメロディーと歌詞(日本語または英語)が必要です。日本語の歌詞はひらがなかカタカナで発音通りに入力します。例えば「こんにちは」でなく「こんにちわ」と入力します。英語の歌詞は半角のアルファベットで入力します。

メロディーと歌詞の準備ができたら、次のいずれかの操作でダイアログを開きます。

・ツールバーの [歌詞] ボタン>「歌声を合成 (自動)」

・ノーテーションウィンドウの [歌声合成] ボタン>「歌声を合成 (自動)」

・ノーテーションウィンドウを右クリック>「歌声を合成 (自動)」

・歌詞ウィンドウの [歌声合成] ボタン>「歌声を合成 (自動)」

歌詞の言語とボーカリストを選択し、必要に応じて声質を変更したり、ビブラートのかかり具合やピッチを調整します。

歌詞が付いていない音に対して歌声を合成したければ「歌詞のない所ではこの音節で歌う」を有効にし、音節を入力します。日本語の場合、例えは「ラ」を入力すると、歌詞のない音はラ、ラ、ラ~で歌われます。英語の場合は「la」等を入力するとよいでしょう。

[OK] ボタンを押すと、歌声合成が開始します。完成するまでの時間はソングの長さやサーバーの込み具合によって影響されます。その間、他の操作を使ってもかまいません。

Sinsy のサイトがダウンしていたり混み合っていると歌声を合成することはできません。その場合はしばらく時間をおいてご利用ください。

歌声が合成されると、そのオーディオファイルをインポートすることを促すダイアログが開きますので、【OK】ボタンを押します。

ツールバーの [演奏] ボタンを押すと、歌声を聞くことができます。

合成歌声にハーモニーを生成することもできます。

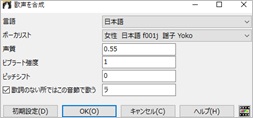

オーディオの編集 (オーディオ編集ウィンドウ)

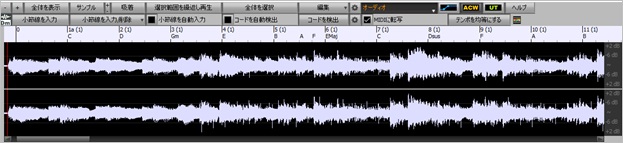

オーディオ編集ウィンドウはオーディオデータを波形で表示します。指定範囲の再生、簡単な操作によるデータの編集等をすることができます。

ウィンドウを開くには、ツールバーの表示欄の【オーディオ】ボタンか、ホットキー[Ctrl]+[Shift]+[A]を押します。

このウィンドウには、ボリュームオートメーションモード、オーディオコードウィザードモード、ユーザートラックモード3つのモードがあります。モードはボタン ![]() を使って切り替えます。

を使って切り替えます。

オーディオデータがステレオの場合、波形が2本表示されます。左チャンネルのデータが上に、右チャンネルのデータが下に表示されます。

ウィンドウの上部には小節番号、パートマーカー、コーラス位置等が表示されます。長い線は小節を示し、短い線は拍を示します。

ウィンドウの右側に、目盛り (デシベル) が表示されます。

波形をドラッグしてデータを選択することができます。広範囲を選択するには、範囲の最初の位置をクリックした後、最後の位置を[Shift] キーを押しながらクリックします。

ホットキーを使ってウィンドウ内をナビゲートすることができます。

- [Home] はカーソルをトラックの最初に移動します。

- [End] はカーソルをトラックの終わりに移動します。

- [Shift]+[Home] は選択範囲の左のカーソルをトラックの始まりに移動します。

- [Shift]+[End] は選択範囲の右のカーソルをトラックの終わりに移動します。

- [Ctrl]+[A ]はデータ全体を選択します。

- [Ctrl]+[C] は選択範囲のデータをコピーします。

- [Ctrl]+[X] は選択範囲のデータを切り取ります。

- [Ctrl]+[V] はクリップボードにコピーしたデータを現行位置に貼り付けます。宛先のデータは上書きされます。

- [Ctrl]+[Shift]+[V] はクリップボードにコピーしたデータを現行位置に貼り付け、宛先のデータと併合させます。

- [Delete] は選択範囲のデータを消去します。

- [Shift]+[Delete] は選択範囲のデータを削除します。

上部のツールバーのボタンを使って表示をコントロールします。

[ー][+] :水平レベルでズームアウト/インします。波形を縮小し、表示範囲を広げます。ズームの焦点は現在地を示す縦の線ですが、その線が画面外にある場合はウィンドウの中央となります。このボタンの代わりにマウスホイールを使ってズームすることもできます。

[全体を表示]:可能な限り水平レベルでズームアウトし、データ全体を表示します。

[サンプル] :サンプルレベルまでズームインします。サンプルポイント(デジタルオーディオの場合)か波形の曲線(アナログオーディオの場合)まで表示します。これは帯域制限補間法を使用し、デジタルからアナログに変換した際に実際に聞こえる波形を表します。

[+] [-]:垂直レベルでズームイン/アウトします。ズームの焦点は INF の線です。このボタンの代わりにCtrlキーを押しながらマウスホイールを動かしてズームすることもできます。その場合、マウスポインターが焦点となります。

[吸着] :有効にすると、クリックした位置が最寄りの拍に吸着します。

[選択範囲を繰返し再生]:選択範囲を繰返し再生します。

[全体を選択]: トラック全体を選択します。

[編集]:オーディオデータを編集する為のメニューを開きます。

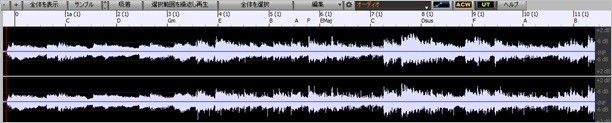

ボリュームオートメーション

ボリュームオートメーションモードのオーディオ編集ウィンドウではオーディオデータに結節点を加えて、フェードやクレッシェンドしながらボリュームをコントロールすることができます。

下記の図は、あるソングのバックボーカルのトラックを表示しています。 前半のボリュームが後半のボリュームより大きく録音されていて、リードボーカルの邪魔をしています。 これをミキサーウィンドウのボリュームスライダーを使って修正すると、前半と後半の両方のボリュームが変更されてしまいますが、オーディオ編集ウィンドウではより細かく調整することができます。

ウィンドウ上部のボタン ![]() を使ってボリュームオートメーションモードに切り替えると、青い線が表示されます。波形は表示されたままですが、ボリュームの調整に集中できるようグレーで表示されます。

を使ってボリュームオートメーションモードに切り替えると、青い線が表示されます。波形は表示されたままですが、ボリュームの調整に集中できるようグレーで表示されます。

![]()

線上で任意の位置をクリックすると、結節点が追加されます。これが基盤になります。

![]()

結節点をいくつか追加した後、上下にドラッグすると、それに伴って青い線が移動します。結節点の上下位置によって自動的にデシベルが増えたり減ったりします。

![]()

この要領で、最初は静かにそして徐々にボリュームを戻すことができます。これで前半と後半のボリュームの釣り合いがよくなります。

![]()

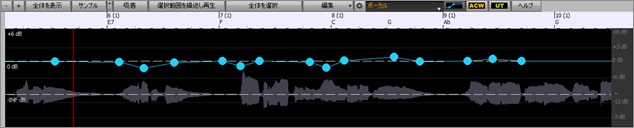

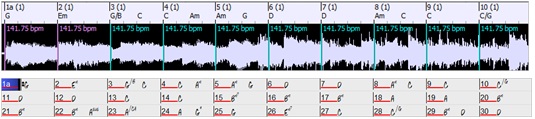

オーディオコードウィザード

オーディオコードウィザードを使うとお手持ちのオーディオファイル(WAV、WMA、MP3等)からコードを検出することができます。

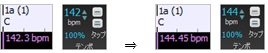

ウィザードを起動するには、まず、ツールバーの [開く] ボタンを使ってコード検出対象のオーディオファイルを開きます。そして、ツールバーの [オーディオコードウィザード] ボタンを押すか、オーディオメニュー>オーディオコードウィザード(内蔵) を選択します。すると、マーカーモードがオーディオコードウィザードに設定されたオーディオ編集ウィンドウが開きます。

オーディオコードウィザードでは、コードが正確に検出され、オーディオファイルが伴奏トラックと同期再生されるよう、オーディオファイル内の小節線を位置付ける必要があります。小節線の位置付けは [小節線を入力] ボタンか [L] キーを使って行います。オーディオファイルを再生し、現行位置を示す赤い線が各小節の頭だと思われる所に来たら [小節線を入力] ボタンか [L] キーを押します。

小節線を入力し始めると、オーディオファイルの第1小節のテンポがソングのテンポとして自動的に設定されます。

![]()

オーディオファイルの第1小節のテンポが設定されると、リードインの部分が見えるよう、第1小節の位置が自動的に調整されます。

小節線を入力すると、演奏時にオーディオファイルが伴奏トラックと同期再生されるよう、コードシートにテンポマップが作成されます。

![]()

小節線の入力後に第1小節か第2小節を調整したことで第1小節のテンポが変更した場合、ソングのテンポも自動的に変更されます。

「小節線を自動入力」のオプションを有効にしておくと、ユーザーが入力した小節線から計算したテンポに基いて、残りの小節線が自動的に入力されます。これはユーザーが第1小節と第2小節を入力した後に実行されます。初期設定では、ユーザーが入力した小節線は紫、自動入力された小節線は水色で表示されます。

[小節線を入力/削除] ボタンを押すとメニューが開き、テンポに基いて残りの小節線を入力したり、すべての小節線を削除したりすることができます。

一度入力した小節線はマウスで動かすこともできます。各小節線の右下に表示されるサムネイルをクリックし、左右に動かします。自動入力された小節線を動かすと、ユーザーが入力した小節線とみなされ、水色の線が紫に変わります。

サムネイルを右クリックするとメニューが開き、小節線のタイプ(ユーザー入力か自動入力)を変更したり、その小節の拍数を変更したりすることができます。メニューにはさらに、その小節の拍数と次の小節線の位置を計算した結果のその小節のテンポも表示されます。

「コードを自動検出」を有効にすると、小節線を入力したり移動したりする度にオーディオファイルが分析され、コードが検出されます。検出されたコードはオーディオ編集ウィンドウにもコードシートにも表示されます。

このオプションが有効の際は普通、 [コードを検出] ボタンを押す必要はありませんが、もし、コードシートのコードを書き替えたり削除した後にコードの検出が必要になったらボタンを押して再検出します。

「MIDIに転写」を有効にすると、オーディオファイルの分析がMIDIデータに転写され、ソロトラックに書き出されます。書き出されたMIDIデータはピアノロールウィンドウやノーテーションウィンドウで表示されます。(注釈:この場合のMIDIデータ転写は8分音符単位で音を拾い集めたスナップショット方式であり、オーディオデータ自体をMIDIデータに置き換えるものではありません。)

【テンポを均等にする】ボタンは一定のテンポで録音されていないオーディオファイルを一定のテンポに整えます。

歯車ボタンを押すとダイアログが開き、コード分析をカスタマイズすることができます。

ソングのキー:例えばGにするとウィザードはGのキー上でのコードを探します。 |

オーディオハーモニーの生成・音程の補正

オーディオにハーモニー(和声)を加えたり、録音時にずれてしまった音程を補正(いわば音痴のお助け!)することができます。

オーディオまたはハーモニーのメニューの「オーディオハーモニーを生成・音程を補正」を選択します。すると、オーディオ編集ウィンドウが開き、「オーディオハーモニーの生成・音程の補正」ダイアログが表示されます。既にオーディオ編集ウィンドウを開いている場合は、このウィンドウ上部の [編集] ボタンを押し、表示されるメニューの「ハーモニーを生成」を選択するとダイアログが開きます。

まず、ハーモニーの「基準」を3つの中から選びます。

・「コード」はソングに入力したコードと、指定するハーモニーのタイプに基いてハーモニーを生成します。「ハーモニーのタイプ」としてインテリジェントモードを選択した場合、生成するハーモニーボイスの数と、その内いくつを元のボイスの上に生成するかも指定します。インテリジェントモード以外のプリセットの場合はこれらの数は決まっています。さらに、「メロディーダブ」のオプションを使って、元のボイスをダブるハーモニーボイス(ユニゾン、1オクターブ上、1オクターブ下)を生成することもできます。さらに、「デュエットボイシング」では、二声ハーモニー(元のボイス+ハーモニーボイス一つ)に対して、ハーモニーボイスを元のボイスの3度上か下、6度上か下、3度上か下と6度上か下の組み合わせにすることができます。(上か下は「元のボイスの上のハーモニーボイス」によって左右されます。)(注釈:「ハーモニーのタイプ」の選択肢に楽器名が表示される場合がありますが、楽器はMIDIのメロディーまたはソロトラックを和声で演奏する際に適用されます。オーディオハーモニーを生成する際は適用されません。ハーモニーの仕方とボイス数だけが適用されます。)

・「MIDI」は該当トラックのMIDIデータに基いてハーモニーを生成します。生成するハーモニーボイスの数は4つまで選択することができます。

・「キー」はソングのキーに基いてオーディオを補正します。いわば音痴お助け機能です。

ハーモニーの基準やその他のオプションを選択したら、ハーモニー生成やMIDI転写の対象となるトラックを「生成元トラック」の欄で選択します。

「別々のトラックに生成する」のオプションは生成元トラックがオーディオトラックかユーティリティトラックの際に選択できます。有効にすると、ハーモニーは生成元とは別のトラックに書き出されます。無効にすると、ハーモニーは生成元トラックに書き出されます。生成元トラックが伴奏トラックの場合はこのオプションは自動的に有効に設定されます。

生成元トラックに書き出す場合は機能を実行する前に各々のボイスの「ボリューム」と「パン」を調整することができます。別のトラックに書き出す場合は機能の実行後にミキサーウィンドウで各ボイスのボリュームやパン、リバーブ、トーンを調整することができます。

「転写」のオプションを有効にするとハーモニーの生成に加えて、オーディオデータがMIDIデータに転写されます。この機能は歌声や単音楽器(トランペット等)に対して働きます。

オーディオエフェクト

オーディオトラックにエフェクトを追加することができます。

Band-in-a-Boxにはリバーブ、エコー、コンプレッサー等、たくさんのエフェクトが内蔵されています。オーディオメニュー>プラグイン を使って開くことができます。

[試聴] ボタンを押すと、エフェクトを施したオーディオが数秒再生されます。オーディオトラックにエフェクトを固定するには、 [実行] ボタンを押します。実行後、気に入らなければ、編集メニューの「元に戻す」を使って、固定したエフェクトを解除することができます。

各トラックのVST/DXオーディオエフェクト

VST/DXオーディオエフェクトをトラック毎に適用することができます。

ミキサーウィンドウの【プラグイン】のタブを表示し、エフェクトを選択します。MIDIのトラックには1つのシンセサイザーと3つのエフェクト、オーディオのトラックには4つのエフェクトを選択することができます。プラグインを選択すると初期設定ではそのウィンドウが自動的に開きます。

プラグインの名前(「なし」や「PG Flanger」等)をクリックするとメニューが開き、プラグインを選択したり、プリセットやグループを開いたり、プラグインのオプションを設定することができます。