Band-in-a-Box Windows 版 バージョン32 マニュアル

第4章 画面の構成

ステータスバー

現行ソングのファイル名、全体の長さ、スタイル名、現行位置等が表示されます。

メニュー

メニューバーから様々な機能にアクセスすることができます。

![]()

トラックボタン

![]()

「バンド」はソングの全体的なボリュームやミキサー等を設定する為に使います。

「ベース、ピアノ、ドラム、ギター、ストリングス」は自動的に伴奏が生成されるトラックです。

「メロディー」と「ソロ」は自分で入力するか、自動生成によって入力します。

「スルー」は外部接続MIDI機器の演奏を出力するトラックです。ギターウィンドウの弦やピアノウィンドウの鍵盤をクリックしたり、コードビルダーでルートやエクステンションをクリックした際の再生もスルートラックに出力されます。

「オーディオ」には歌や楽器を録音したり、インポートしたオーディオファイルを保管することができます。

トラックボタンを右クリックするとメニューが開き、そのトラックに対して様々な操作を行うことができます。

現行ソングにおいてトラックの設定を変更した場合(例えばスタイルに含まれているリアルトラックとは別のリアルトラックを選択した場合)、トラックボタンの名前の前に = が付きます。

ボタンの色で、素材のタイプやデータの有無を把握できます。 黄=MIDIトラック 。緑=リアルトラック、ユーザートラック、ループ素材。 (短い下線 _ は楽譜を表示できるリアルトラック、長い下線 __ はタブ譜付きの楽譜を表示できるリアルトラックを意味します。[V]は動画対応リアルトラックを意味します。)青=MIDIスーパートラック。橙=パフォーマンストラック。灰=無効。赤=消音。白=使用しない 。

ボタンの名前は環境設定ダイアログの「トラック名を楽器名で表示する」を無効にした場合、左から、ベース、ピアノ、ドラム、ギター、ストリングス、メロディー、ソロと表示されます。 しかし、このオプションを有効にすると、各トラックに割り当てた楽器名が反映されます。(「バンド」、「スルー」、「オーディオ」の名前は変わりません。)同じ楽器が複数のトラックで表示される場合は楽器名に数字が続きます。

トラックボタンを右クリックするとメニューが開き、そのトラックに対してさまざまな操作を行うことができます。

(単独トラックボタンの右クリックメニュー)

マルチピックライブラリ:トラックを自動生成するすべての素材 (スタイル、リアルトラック、リアルドラム、ループ、ユーザートラック、MIDIスーパートラック、カスタムMIDIトラック、ソリスト、メロディスト) を一か所で選択できるウィンドウを開きます。このウィンドウでは、ソングファイルの選択、AI歌詞生成、コードビルダー等の機能も使用できます。

個別ウィンドウでなくマルチピックライブラリを開く:チェックを入れると、素材を選択する機能は個別のウィンドウでなく、マルチピックライブラリで開くようになります。また、[Ctrl]や[Shift]キーを使って、この設定を一時的に上書きすることも可能です。例えば、マルチピックライブラリが開く設定の場合でも、[Shift]キーを押しながらツールバーの【スタイル】ボタンを押すとスタイルピックウィンドウが開き、個別のウィンドウが開く設定の場合でも、[Ctrl]キーを押しながら【スタイル】ボタンを押すとマルチピックライブラリが開きます。

トラックの設定とアクション:すべてのトラックに対する設定やアクション(生成等)を行うことができるダイアログを開きます。

オーディオ入力をモニター(トラックをアーム):有効にすると、外部からのオーディオ入力を「オーディオスルー」としてモニターすることができます。ライブでエフェクトをかけることもできます。ミキサーウィンドウのプラグイン画面で一番左の列を右クリックし、メニューの「プラグインを選択」を使ってダイアログを開き、エフェクトを選択した後、マイクに向かって歌ったり楽器を弾いたりするとエフェクトがかかった歌声や楽器が聞こえます。

リアルトラックを選択:リアルトラックを選択したり、マルチリフを生成したり、リアルトラックの選択を解除したりします。

リアルドラムを選択:リアルドラムピックウィンドウを開き、リアルドラムを選択します。

マルチドラムを選択:(ドラムトラックのメニューで表示) マルチドラムを選択したり、マルチドラムを作成/編集します。

ユーザートラックを選択:ユーザートラックを選択します。

ループ素材を選択:自然の音(雨音、虫の声、波の音等)やドラムビートやギターリフ等のループ素材を選択します。

ギターアンプのプリセットを選択:(リアル素材を選択しているトラックのメニューで表示) ギターアンプシミュレーターのエフェクトプリセットを選択します。(ギターアンプシミュレーターをお持ちの場合に使用可)

MIDI楽器を選択:Hi-Q MIDI楽器のプリセット(VSTソフトウェアシンセサイザーSforzandoとHi-Q MIDI楽器の組み合わせ)、GM2楽器、特別バンクの楽器、お気に入り楽器等を選択します。

MIDIスーパートラックを選択:普通のMIDIトラックより高度なエンジンでできているMIDIスーパートラックを選択します。

MIDIトラックを選択:指定するスタイルの特定のMIDIトラックを選択します。

設定 (消音、ソロ、フリーズ、等):消音やソロを切り替えたり、[演奏] ボタンを押しても上書きされないようフリーズしたり、演奏時のタイムベースを選択したり、シンプルまたは自然に伴奏するよう指示したりします。

xxxトラック有効:このコマンドからチェックを外すことで選択トラックを無効にすることができます。切り替えは演奏中でも行うことができますので特定のトラックがあるのとないとの違いを聞き比べることができます。 消音/ソロ演奏/消音解除: これらのコマンドを使って特定のトラックを消音することができます。 フリーズ:このコマンドにチェックを入れたトラックの伴奏は【演奏((新伴奏)】ボタンを押しても上書きされません。 シンプルに伴奏:このコマンドにチェックを入れたトラックでは装飾等を含まないシンプルな伴奏が生成されます。例えばドラムトラックをシンプルに演奏するように設定するとフィルやポストフィル(クラッシュシンバル)等を入れません。 移調しない:このコマンドにチェックを入れたトラックでは移調なしでリアルトラックが生成されます。移調しなければ無理のない伴奏を得ることができますが、バリエーションに欠けることがあります。 再生タイミングを調整:選択トラックの再生タイミングをティック単位で調整します。 タイムベース:例えば選択トラックは他のトラックの半分のテンポで演奏するといったことが行えます。 自然な伴奏を行う(コード解釈を許可する):このコマンドにチェックを入れたトラックではコードが自由に解釈され自然な伴奏が行われます。 マルチリアルトラックにする(リアルトラックを複写):トラックに現在選択されているリアルトラックを同じトラックに複写します。実行後、リアルトラックピックウィンドウからリアルトラックメドレーダイアログを開くと、サブトラックのパンを設定して厚みのあるトラックにすることができます。 トラック名を書き換える:トラック名をお好きなものに書き換えることができます。(豆知識:ミキサーウィンドウのトラック名をダブルクリックして書き換えることもできます。) 記述を追加・変更:ミキサーウィンドウに表示される長いトラック名の後にメモやコメント等を付け加えることができます。 ボリュームとパンをデシベルで表示する:このコマンドにチェックを入れたトラックではボリュームとパンがMIDIの値でなくオーディオの単位であるデシベルで表示されます。リアルトラック、リアルドラム、オーディオトラックはオーディオデータを含んでいますので、ボリュームやパンをデシベルで表示した方が適切です。(豆知識:このオプションを全トラックに対して設定するにはミキサーウィンドウの設定タブを開きます。) 和音の音程を自動修正:オーディオデータを含むトラックの和音内の音をコードやキー等によって自動的に補正することができます。例えばCMaj7 コード((構成音C、E、G、B)上で弾かれようとするG#をGに補正するよう設定することができます。コードや他のトラックとの不協和音を防げる機能です。 |

MIDIを編集:選択トラックのMIDIデータを編集する為の様々なコマンドがあります。

イベントリストエディターで編集:イベントリストエディターを開き、MIDIデータを編集します。 位置を調整:クオンタイズ、ヒューマナイズ、拍の挿入、拍の削除等機能を使ってデータの位置を調整します。 移調:指定範囲を指定半音数で移調、全体を1オクターブ上に移調、全体を1オクターブ下に移調、のコマンドがあります。 構成:ファーストコーラスのコピーやMIDIデータの削除等コマンドがあります。 ベロシティを調整:ベロシティを指定の値で変更します。 オクターブ位置を調整:トラックが指定の音域に収まるよう、音のオクターブ位置を調整することができます。例えばベーストラックに低い音がたくさんあって、使いたいベース楽器の音域に合わない場合、低い音を指定音域に転置することができます。 コードトラックを生成:選択トラックにコード(和音)を自動生成します。コードトラックはVSTプラグイン(例えばコードトラックを必要とするアルペジエーター)で使ったり、単にホールドコードトラックとして使ったりすることができます。コマンドを選択してダイアログを開いたら、必要に応じてオプションを選択し、OKボタンを押します。例えば、「出力する音域」を60~72、「コードのタイプ」を基本にしてOKボタンを押した場合、ピアノロールウィンドウやノーテーションウィンドウを見ると、MIDIノート#60-72 (C5-C6) の間でコードが生成され、コードシートのエクステンション付きコードや分数コード等は三和音や7th等の基本的なコードとして解釈されたことを確認できます。 |

アクション:リアルトラックを(再)生成したり、既に生成された伴奏を消去したり、デーディオファイルとして保存したり、パフォーマンスフォーマンストラックとして保存/削除したりします。

リアルトラックを(再)生成:トラック全体にリアルトラックを生成(または再生成)します。 部分的リアルトラックを生成(自動的に生成):ダイアログやウィンドウを開かず、選択範囲にリアルトラックを生成します。 部分的リアルトラックを生成(ウィンドウで生成):コピー・切り取り・貼り付け等の編集機能を併用したりオプションを選択したりしながら部分的リアルトラックを生成します。 部分的リアルトラックを生成(ダイアログで生成):最高20の部分的リアルトラックの候補を聞きながら双方的にトラックを作り上げます。 スタイルに組み込まれた楽器に戻す:自分で楽器を選択した後、現行スタイルに組み込まれている楽器に戻すことができます。 部分的リアルトラックを切り取り:選択範囲のリアルトラックをクリップボードにコピーします。 部分的リアルトラックをコピー:選択範囲のリアルトラックを切り取ってクリップボードにコピーします。 部分的リアルトラックを貼り付け(上書き):クリップボードのリアルトラックを選択範囲に貼り付けます。宛先に既存するリアルトラックは上書きされます。 部分的リアルトラックを相対位置に貼り付け(上書き):クリップボードのリアルトラックを相対的に選択範囲に貼り付けます。例えば、ある小節の2拍目からコピーされたリアルトラックは宛先小節の2拍目に貼り付けられます。 部分的リアルトラックを複数回貼り付け:クリップボードのリアルトラックを指定回数で選択範囲に貼り付けます。宛先に既存するリアルトラックは上書きされます。 部分的リアルトラックを貼り付け(上書き):クリップボーのリアルトラックを選択範囲に貼り付けます。宛先に既存するリアルトラックは維持され、クリップボードからのリアルトラックと併合されます。 部分的リアルトラックを消去:選択範囲に生成されたリアルトラックを消去します。リアルチャートとして生成されたMIDIデータも消去されます。 データを消去:MIDIデータまたはオーディオデータまたは両方のデータを消去します。 オーディオファイルとして保存:選択トラックの伴奏をオーディオファイルとして書き出します。 パフォーマンストラックとして保存:選択トラックの伴奏をWAVまたはWMA形式のオーディオファイルとして保存します。パフォーマンストラックの再生はスタイルやリアルトラックを伴わない為、それらを持っていないユーザー仲間に聞いてもらうこともできます。 |

動画を作成:コードシートやノーテーションウィンドウの動画を作成します。

(バンドボタンの右クリックメニュー)

消音:全トラックを消音します。

ソングをオーディオファイルとして保存 :現行ソングをオーディオファイルとして保存します。

ソングに変更あり – 新しい伴奏を生成:コードを書き変えたりスタイルを変更したりした場合、伴奏を新しく生成します。

伴奏を固定:全トラックをオーディオトラックに固定します。

伴奏の固定を解除:オーディオトラックに固定した伴奏を消去し、伴奏生成を可能にします。

全トラックをフリーズ:全トラックをフリーズします。

全トラックのフリーズを解除:フリーズを解除し、新しい伴奏が生成されるようにします。

現行のミキサー設定をデフォルトとして保存:気に入ったミキサー設定 (ボリューム、パン、リバーブ等) をデフォルトとして保存します。

デフォルトのミキサー設定を開く:保存しておいたミキサー設定を開きます。

ミキサー設定を初期設定にリセット:全トラックのミキサー設定を初期設定に戻します。

ミキサー設定を標準値にリセット:全トラックのミキサー設定を標準値 (ボリューム=90、パン/トーン/リバーブ=0) にリセットします。

シンプルに伴奏:有効にすると、余分なリズムを加えたり、コードを難しく装飾(例えば C7のコードをC13やC7b9に装飾)しないで控えめに伴奏します。

現行ソングのボリュームを調整:現行ソングにおいてマスターボリュームを実際のボリュームに対する増減値で調整します。

全ソングのボリュームを調整:プログラム全般的にマスターボリュームを実際のボリュームに対する増減値で調整します。

ツールバー

ツールバーには、メニューコマンドの中でもよく使うものが配置されています。

モード

ツールバーには通常モード、最小限モード、DAWモードがあります。モードを切り替えるには、画面の左上にあるボタン ![]() を使います。

を使います。

1. ![]() 最小限モードでは、コードシートが広範囲で表示されるよう、ツールバーが最小限に表示されます。

最小限モードでは、コードシートが広範囲で表示されるよう、ツールバーが最小限に表示されます。

![]()

ツールバーのボタンをカラーで表示するには、表示オプションダイアログの[スキンを選択] ボタンを押し、メニューの「最小限モードツールバーカラー」を選択します。

よく使うボタンを[カスタム] のタブに集めることができます。まず、[カスタム] のタブを押し、右端の[+] ボタンを押します。カスタムのパネルが開きますので、[Ctrl]キーを押しながらボタンを最上段にドラッグします。欲しいボタンをすべて追加したら[閉じる] を押します。

2. ![]() 通常モードでは、ツールバーは画面の4割近くを占めます。モニター画面のサイズによってはボタンが隠れる場合がありますが、各欄の右端にある [>>] ボタンを使って表示できます。

通常モードでは、ツールバーは画面の4割近くを占めます。モニター画面のサイズによってはボタンが隠れる場合がありますが、各欄の右端にある [>>] ボタンを使って表示できます。

3. ![]() DAWプラグインモードでは、ツールバーが最小限に表示されるだけでなく、Band-in-a-Boxのウィンドウが小さくなります。他のアプリケーションよりも手前に表示され、シーケンサーへのドロップ操作がしやすくなります。

DAWプラグインモードでは、ツールバーが最小限に表示されるだけでなく、Band-in-a-Boxのウィンドウが小さくなります。他のアプリケーションよりも手前に表示され、シーケンサーへのドロップ操作がしやすくなります。

ドロップステーション

![]()

シーケンサー等で使うファイルを作成する場所です。ドロップステーションと呼んでいます。

ファイルを作成するには、画面上部のトラックボタンをドラッグし、目的のファイル形式の所でドロップします。ファイルが作成されると、ドロップした部分が緑色に変化し、デスクトップやシーケンサーにドラッグできます。さらに、この部分の右クリックメニューが使えるようにもなります。中央の[+] にドロップするとダイアログが開き、作成するファイルのオプションを設定することができます。

[プラグイン] ボタンはBand-in-a-BoxをDAWプラグインモードに切り替えたり、DAWプラグインを設定ダイアログを開いたりする為のものです。

ファイル

![]()

[新規作成] コードシートを白紙にします。

[開く] ソングファイル(MGU/SGU)や各種形式のファイル(MIDIファイル、オーディオファイル、ABC譜ファイル等)を開くことができます。

[前へ] 現行フォルダにおいてアルファベット順で現行ソングの前にあるソングを開きます。

[次へ] 現行フォルダにおいてアルファベット順で現行ソングの次にあるソングを開きます。

[上書き保存] 現行ソングを上書き保存します。

[新規保存] 現行ソングをいろいろな形式のファイル(MIDIファイル、オーディオファイル、ABC譜ファイル等)で保存することができます。

[MIDI保存] 現行ソングをMIDIファイルとして保存します。

[オーディオ保存] 現行ソングをオーディオファイルとして保存します。

[印刷] 現行ソングの楽譜を印刷したり、PDFファイルを作成する為のダイアログを開きます。

[環境設定] あらゆる動作環境を設定します。

[サウンド] サウンド調整の為のボタンです。音量ミキサーか録音制御パネルを起動できます。

[プラグイン] プラグインオプションダイアログ、デフォルトのシンセサイザーのウィンドウ、リアルトラックに適用するオーディオリバーブダイアログを開きます。

[MIDI] MIDI/オーディオドライバを設定したり、MIDIモニターを開いたり、ウィザード共演機能を切り替えたりします。

[練習・ゲーム] 練習ウィンドウ、耳の訓練ゲーム、ピッチインべージョンゲーム、ミュージックリプレイゲーム、練習用テンポダイアログを開きます。

[チューナー] ギターチューナーを開きます。サウンドカードのマイク入力かライン入力に接続したギターやその他の楽器のチューニングを行えます。

[スタイル作成] スタイルメーカーを開いてスタイルを編集したり、スタイルを合わせてハイブリッドスタイルを作成したり、お手持ちのMIDIファイルからスタイルを自動作成することができます。

[ビデオデモ] インターネットブラウザを起動し、PG Music サイトのビデオチュートリアルのページを開きます。(ビデオは英語です。)

[新機能] インターネットブラウザを起動し、PG Music サイトの新機能チュートリアルのページを開きます。(チュートリアルは英語です。)

[機能] 機能ブラウザを開きます。

現行ソング

ここでは、現行ソングにタイトルを付けたり、スタイルを選択したり、キーやテンポ等を変更します。

ソングにタイトルを付けるには、「無題」と表示されている部分クリックし、文字をタイプします。

[ソング] ソングを開く為のボタンです。ボタンの上部を押すと、規定の動作でソングを開くことができます。下部を押すと、その他の方法でソングを開いたり、ボタンの上部を押した際の動作を変更することができます。

[スタイル] スタイルを開く為のボタンです。上記のボタン同様、ボタンの上部を押して規定の動作でスタイルを開き、ボタンの下部を押してその他の方法でスタイルを開きます。

[ソングメモ] ソングにメモやコメント等を付記する為のソングメモダイアログを開きます。

[ソング設定] 現行ソングを伴奏する際のオプションを設定するダイアログを開きます。

[開始] [終了] [コーラス] 開始小節、終了小節、コーラス(繰り返し回数)を設定します。

[ノリ] 現行ソングのリズムのノリです。これはスタイルによって自動設定されます。ノリにはイーブン(ev)かスウィング(sw)、8ビートか16ビートがあります。

[拍子] 現行ソングの拍子です。これはスタイルによって自動設定されます。ボタンをクリックすると、特定範囲の拍子を変更することができます。

[キー] 現行ソングのキーです。ボタンを押してキーを変更することができます。 キーの右肩をクリックすると表示されるメニューを使ってキーは変えないでコードシートやノーテーションを表示上で移調することができます。

[テンポ] 現行ソングのテンポです。変更するには数値欄をクリックするか、右の[▲] [▼] ボタンを使って変更するか、タップボタンを使って音楽的な感覚で設定します。[-] を4回クリックするとその速さでテンポが設定され、[=] を4回クリックするとその速さでテンポが設定され演奏が開始します。%のボタンは演奏中、相対的に速度を変更する為のものです。

演奏・録音

![]()

[演奏] 既に生成された伴奏を使って演奏します。初めて演奏する(伴奏がまだない)場合はまず伴奏を生成してから演奏します。

[演奏(新伴奏)] 伴奏を新たに生成し、演奏します。フリーズ中のソングでは伴奏を生成しませんが、[Shift]キーを押しながらボタンを押すとフリーズ中でも伴奏を生成できます。

[繰返し演奏] 選択範囲を繰り返したり、繰り返しの設定ダイアログを開いたり、全体的な繰り返しを切り替えたりする為のボタンです。

[指定小節から演奏] 指定する小節から演奏します。

[停止] 演奏または録音を停止します。

[一時停止] 演奏を一時停止します。再度押すと、現行位置から演奏が開始します。

[MIDI録音] 外部MIDI機器やPCキーボードを弾いてMIDIを録音します。

[オーディオ録音] 歌声や楽器を録音します。

[ジュークボックス] ジュークボックス形式で指定フォルダのソングを連続的に演奏します。

[指揮者ウィンドウ] 演奏中に次はどの部分を演奏するか等を指示するウィンドウを開きます。

[ミキサー] ミキサーウィンドウを開きます。

ツール

![]()

[ギターコード自動生成] メロディーまたはソロのトラックに基いてギターコードを自動生成します。

[タイトル自動生成] 現行ソングに日本語のタイトルを自動生成したり、Title Generatorを開いて英語のソングタイトルを作成します。

[シーケンサー] マルチチャンネルのメロディーまたはソロのトラックの表示等をコントロールするダイアログを開きます。

[コード設定] コードにブレイク(休止、ショット、ホールドコード)やプッシュ、ペダルベース等を付ける為のダイアログを開きます。

[コードビルダー] 音の響きを確認しながらコードを入力するダイアログを開きます。

[小節設定] 現行の小節おいてテンポ、楽器、スタイル等を変更するダイアログを開きます。

[ソング構成] 構成に関するメニューを開きます。現行ソングを区分けして好きな順序で並べ替えたり、数曲を組み合わせてメドレーを作成したり、イントロを自動生成したり、反復記号を作成することができます。

[メロディー自動装飾] メロディーの自動装飾機能を切り替えたり、装飾方法をカスタマイズするダイアログを開きます。

表示

![]()

[ノーテーション] 選択トラックの楽譜を表示するノーテーションウィンドウを開きます。

[コードシート] コードシートを開きます。

【トラック】 一般的なDAWプログラムで見られるようなウィンドウを開きます。各トラックのデータを表示したり、リアルトラックまたはリアルドラムで生成されたフレーズを編集したりすることができます。

[ピアノロール] ピアノロールウィンドウを開きます。グラフ上でMIDIデータを編集することができます。

[オーディオ] オーディオデータを波形で表示するオーディオ編集ウィンドウを開きます。

[オーディオコードウィザード] オーディオ編集ウィンドウを開き、オーディオコードウィザードを起動します。

[リードシート] 単独または複数トラックの楽譜を表示するウィンドウを開きます。

[ギター] ギターウィンドウを開きます。選択トラックの演奏をフレットボードで見ることができます。

[ピアノ] ピアノウィンドウを開きます。選択トラックの演奏を鍵盤上で見ることができます。

[ドラム] MIDIドラムトラックの演奏を表示するウィンドウを開きます。

[動画] 動画を作成する為のダイアログ*注釈、または、お手持ちの動画を開く為のウィンドウを開きます。(*注釈 BasicPAK/MegaPAKではコードまたはノーテーションの動画を作成するダイアログ、EverythingPAKではリアルトラックの動画を作成するダイアログが開きます。)

[歌詞] 歌詞をカラオケ形式で表示する歌詞ウィンドウ、ワープロ等の歌詞をコピーできる歌詞テキストウィンドウ、CDGファイルの歌詞を表示するカラオケウィンドウ、メロディーと歌詞から歌声を合成する為のダイアログを開きます。

[フェイクシート] コードシートをフェイクシートモードに切り替えたり、反復記号作成ダイアログを開いたり、反復記号を自動検出したりすることができます。

[コード表示] コードシートやノーテーションウィンドウに表示するレイヤーを切り替えたり、キーを変更しないで非コンサート楽器用に移調したり、ギターカポ移調を行ったりします。

トラック

![]()

[マルチピックライブラリ】 トラックを自動生成するすべての素材 (スタイル、リアルトラック、リアルドラム、ループ、ユーザートラック、MIDIスーパートラック、カスタムMIDIトラック、ソリスト、メロディスト) を一か所で選択できるウィンドウを開きます。このウィンドウでは、ソングファイルの選択、AI歌詞生成、コードビルダー等の機能も使用できます。

[リアルトラック] リアルトラックウィンドウやリアルトラック設定ダイアログを開いたり、リアルスタイルの代用の仕方を設定したりします。

[リアルドラム] リアルドラムピックウィンドウやリアルドラムの選択ダイアログやリアルドラムの設定ダイアログを開きます。

[ユーザートラック] 自分で作成したユーザートラックを選択するウィンドウを開きます。

[ループ] 自然の音、ドラムビート、ギターリフ等のオーディオループを選択するウィンドウを開きます。

[MIDIトラック] MIDIスーパートラックやカスタムMIDIトラック (指定スタイルの特定のMIDI) するウィンドウを開きます。

[フリーズ] 指定するトラックをフリーズして、トラックの既存のデータ新しい伴奏によって上書きされないようにします。

[シンプル] 指定するトラックをシンプルに伴奏します。

[ハーモニー] MIDIデータが入力されているメロディートラックまたはソロトラックを和声で演奏します。

[メロディスト] コード、メロディー、イントロ、タイトルを含むソングを丸ごと1曲自動生成するダイアログを開きます。

[ソリスト】 プロが即興演奏するような本格的なソロを自動生成するダイアログを開きます。現行スタイルと相性がいいリアルトラックソリスト、またはすべてのMIDI/リアルトラックソリストを選択できます。

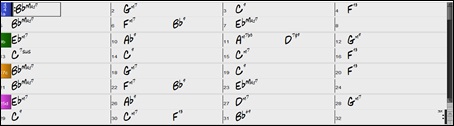

プログレスバー

![]()

ここでは、ソングの進捗状況を把握することができます。現行位置は停止中はグレー、演奏中は黒で示されます。

停止中に他の位置をクリックすると、現行位置がその位置に変更されます。

各コーラスの開始小節は枠で囲まれます。

パートマーカーも表示されてセクションの移り変わりがよく分かります。

任意の位置をダブルクリックすると、その位置から演奏が開始します。

ミキサーウィンドウ

ここでは、 各トラックに選択されている楽器を確認したり、ボリュームやミキサー等をコントロールすることができます。

ミキサーウィンドウは、固定モードまたは可動モードで表示できます。モードは、ウィンドウ上部の最も右にあるボタンを使って切り替えます。

・ 固定モードでは、最小限モードツールバーを表示している際は画面の右に表示され、通常モードツールバーを表示している際は画面の右上か右下に表示できます。(どちらにするかは、ミキサーウィンドウ右上部にある歯車ボタンを押し、「固定ウィンドウを画面の右上に表示する」のオプションで選択します。) また、コードシートやノーテーションウィンドウ等が見やすいようにウィンドウのサイズを水平方向に調整することも可能です。

・ 可動モードでは、ウィンドウを画面のどこにでも配置でき、透明度の調整も可能です。ウィンドウのサイズを垂直方向に変更することもでき、最小限の表示にしても、バンドのVUメーターの確認やボリュームの調整などの便利な機能をそのまま利用できます。

最下段では、バンド(全トラック)の消音、全体的な出力状況の確認、マスターボリュームの調整等ができます。マスターボリュームは現行ソングまたは全ソングにおいて実際のボリュームに対する増減量で調整します。

ミキサーウィンドウに表示するトラックを選択するには、ウィンドウ右下にある目の形をしたボタンを使用します。画面に表示しきれないトラックは、ウィンドウ右下の矢印ボタン、またはマウスホイールで上下にスクロールすることで表示できます。

トラックパネルの高さを変更するには、ウィンドウ内にマウスカーソルを置き、[Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かします。

ミキサーウィンドウのサイズを変更する際、トラックパネルの高さを範囲内に制限できます。設定タブを押し、オプションの「各トラックパネルの最小の高さ」および「各トラックパネルの最大の高さ」のオプションで設定します。「各トラックパネルの最大の高さ」を低い数値に設定すると、ウィンドウを大きく表示した際、下部に黒い部分が表示されますが、高い数値に設定すると、ウィンドウを大きく表示した際、トラックパネルがウィンドウ全体を埋め尽くす形で表示されます。

各トラックパネルの左端には、オプションの「トラック名を楽器名で表示する」が有効の場合は、上から、ベース、ピアノ、ドラム、ギター、ストリングス、メロディー、ソロと表示されますが、このオプションが無効の場合は、各トラックに割り当てた楽器名(フルート、トランペット等)が表示されます。

各トラックの名前をダブルクリックすると、名前を編集できます。例:ユーティリティ1⇒私の口笛

ソングの演奏が開始したら、使用されるトラックを表示して使用されないトラックを自動的に隠せます。設定タブを押し、オプションの「演奏を開始したら使用トラックを表示して不使用トラックを隠す」にチェックを入れておきます。

各トラックパネルには消音やソロボタンが備えられていて、【M】ボタンが赤または青で表示されているトラックは消音状態、【S】ボタンが黄色で表示されているトラックはソロ状態です。青で表示されている【M】ボタンを右クリックすることで、他のトラックのソロや消音状態を変更できます。例えばギタートラックがソロの状態の際に青で表示されているドラムトラックの【M】ボタンを右クリックすると、ドラムトラックの消音が解除されると同時にギタートラックのソロが解除されます。

各トラックパネルにはフリーズボタンもあり、これをオンにすることで、生成済みの伴奏が新しい伴奏で置き換えられないようにできます。このボタンはオーディオを録音またはインポートしたトラックでは表示されず、代わりに緑の波形アイコンのボタンが表示されます。また、リアルトラックステムやリアルドラムステムが選択されているトラックではピンクのステムアイコンのボタンが表示されます。

VUメーターを右クリックし、表示されるメニュー内の「トラックをアーム」にチェックを入れると、外部からのオーディオをそのトラックで受信し、オーディオ入力をリアルタイムで確認できるようになります。また、このメニューには、オーディオ入力を選択するコマンドも含まれています。例えば、お使いのオーディオインターフェイスに2つの入力端子があり、右の入力端子に接続したマイクを使って入力したい場合は 「モノラル右からステレオ」にチェックを入れます。

トラック名をドラッグし、画面左上部のドロップステーションにドロップすると、トラックをオーディオファイルやMIDIファイルに書き出せます。

ミキサーウィンドウには5つのタブがあり、初期設定では、【ミキサー】のタブが選択されます。

【ミキサー】

この画面では、各トラックに対するボリューム、パン、リバーブ、トーンが表示されます。これらの数値を変更するには、スライダーをクリックして左右に動かすか、スライダーや数値上にカーソルを置き、マウスホイールを動かします。[Ctrl]キーか[Shift]キーを押しながらスライダーやマウスホイールを動かすと、該当トラックだけでなく全トラックの数値が変わります。[Ctrl]キーを押しながらスライダーやマウスホイールを動かすと、全トラックの数値が同じになって変化します。[Shift]キーを押しながらスライダーやマウスホイールを動かすと、数値は相対的な釣合いを保ったまま変化します。また、スライダーをダブルクリックすると、初期設定の値にリセットされます。

ボリュームとパンをMIDIの値でなくオーディオの単位であるデシベルで表示できます。オーディオデータを含んでいるトラック (リアルトラック、リアルドラム、オーディオトラック) はデシベルで表示した方が適切です。どちらで表示するかは、すべてのトラックに対しては、設定タブを押し、オプションの「ボリュームとパンをデシベルで表示する」を使い、トラック毎に対しては、トラックを右クリックし、表示されるメニュー内の設定>ボリュームとパンをデシベルで表示する を使います。

【プラグイン】

この画面では、ソフトウェアシンセサイザープラグイン (sforzando、CoyoteWT、SynthMaster等) やエフェクトプラグイン (リバーブ、ピークリミット等) が表示されます。

MIDIのトラックには1つのシンセサイザーと3つのエフェクトを選択でき、オーディオのトラックには4つのエフェクトを選択できます。プラグインを選択すると、初期設定ではそのウィンドウが自動的に開きます。

プラグインの名前をクリックするとメニューが開き、プラグインの選択、プリセットやグループの選択*、プラグインのオプションの設定等を行えます。

[*注釈:プリセットとは個々のプラグインで行った設定、グループとは各トラックで選んだプラグインのまとまりのことです。グループは、各トラックに選択しているすべてのプラグインのプリセットを含んでいて、TGSファイルとして保存されます。]

VST2やDXiに加えて、VST3もプラグインとして使用できます。VST3を選択するには、目的のトラックを右クリックし、メニューから「VST3プラグインを選択」を選びます。すると、VST3選択ウィンドウが開きます。初めてこのウィンドウを開く際はリストが空の状態のため、VST3プラグインのスキャンを求められます。「はい」と答えると、スキャンが開始され、完了後、選択可能なVST3プラグインのリストが表示されます。

VST3プラグインは列ごとに表示されており、列の見出しをクリックすると、名前、形式、カテゴリ、開発元、バージョン番号による並べ替えができます。

新しく入手したVST3プラグインや、更新されたVST3プラグインがある場合、【再スキャン】ボタンを押して、リストに反映させます。

現行トラックにVST3プラグインを適用するには、それをリスト内でダブルクリックするか、画面右下にある【選択】ボタンを押します。

画面の左下にある【オプション】ボタンを使って、検索フォルダの追加、選択VST3プラグインの削除、選択VST3プラグインのフォルダの表示等、様々なオプションを設定できます。

|

「検索フォルダを追加」を使うと、VST3プラグインが規定の場所 (C:\Program Files\Common Files\VST3) にインストールされていない場合、フォルダを指定してスキャンできます。もし、間違ったフォルダを追加してしまったら、「検索フォルダを初期設定に戻す」 を選択すると、手動で追加した検索フォルダがすべて削除されます。 |

VST3選択ウィンドウを閉じた後に、選択したVST3プラグインをトラックから取り外したい場合は、ミキサーウィンドウのプラグイン画面を右クリックし、表示されるメニュー内の「プラグインを削除」を選択します。

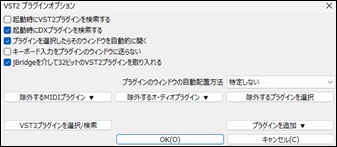

ミキサーウィンドウのプラグインの画面をクリックし、表示されるメニューから「プラグインオプション(VST2)」を選択すると、VST2プラグインのオプションを選択できます。

|

起動時にVST2プラグインを検索する:有効にすると、Band-in-a-Boxを起動する度にVST2プラグインが自動的に検索されます。対象となるのは、以前検出されなかったプラグインです。 |

[注釈:VST/DXプラグインの場所のリストはテキストファイルに記録され、C:\bb\DX Settingsのフォルダに保存されます。例えば、

64ビットVSTはplugin_list_VSTdirectories_x64.txt に、64ビットDX/DXiはplugin_list_MIDI_x64.txtに記録されます。]

MIDIトラックのMIDI出力は、初期設定ではデフォルトのシンセサイザーに送られますが、他のMIDIトラックで選択されているシンセサイザーに送ることも可能です。変更するには、ミキサーウィンドウのプラグイン画面でシンセサイザーの名前をクリックし、表示されるメニュー内の「MIDIプラグインを経路変更」に進み、他のトラックで選択されているシンセサイザーを選択します。

MIDIプラグインのオーディオ出力をミキサーウィンドウ内で設定できます。つまり、MIDIプラグインのサウンドを、オーディオのトラック(リアルトラック、リアルドラム、オーディオトラック)と同じように設定できます。

|

シンセ出力のボリュームやパンを弱める:プラグインのオーディオ出力のゲインをミキサーウィンドウのボリュームやパンに基づいて変更します。このオプションを有効にした場合MIDIコントローラのボリュームはプラグインに送られません。MIDI コントローラに反応しないプラグインを使用している場合に便利な機能です。 |

【ピアノ】

この画面では、MIDIトラックの演奏の様子や、楽譜が生成されたリアルトラックの演奏の様子が表示されます。

【楽器】

この画面では、詳しい楽器名が大きく表示されます。

【オプション】

歯車タブの画面では、ミキサーの表示や設定を変更できます。

|

ミキサーの変更を元に戻せるようにする:有効にすると、ボリューム、パン、リバーブ、トーンを変更した後、編集メニュー>元に戻す またはCtrl+Z キーを使って元に戻せます。 |

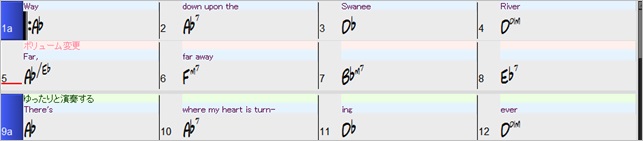

コードシート

右下にある小さなボタンを使うと、コードシートに表示する行や列の数を変更できます。また、マウスホイールを使うと、もっと素早く変更できます。コードシート上で[Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと行数が変更し、[Shift]キーを押しながらマウスホイールを動かすと列数が変更します。

カーソルキー、[Tab]キー、[Shift]+[Tab]キーを使って、コードシート内を移動できます。

Band-in-a-Boxでは、コードシートに入力されたコード進行を基に伴奏が自動生成されます。コードは、PCキーを打ったり、外部MIDI機器で和音を弾いたりすることで入力できます。サブスタイルの切り替えを指定するパートマーカー、プッシュ記号、ブレイク記号等を併用することで、より具体的な伴奏を指示できます。

コードシートを右クリックするとメニューが開き、コードシートに対して様々な操作を行えます。

コードは、標準記譜(C、G7、Dmaj)、ローマ数字記譜(I、V7、IImaj)、ナッシュビル記譜(1、57、2maj)、ソルフェージュ記譜(Do、So7、ReMaj)、固定ソルフェージュ記譜(キーに左右されないDo、So7、ReMaj)で表示できます。記譜を切り替えるには、ツールバーの【コード表示】ボタンを押すと開くメニューの「コードの記譜法を選択」を使います。

初期設定では、最初の小節と拍子が変わる小節に、拍子記号が小節番号の上に表示されます。表示したくなければ、表示オプションダイアログ (オプションメニュー>環境設定>表示) の「拍子を表示する」からチェックを外します。

初期設定では、キー、テンポ、スタイル等が変わる小節には赤い下線が表示されます。表示したくなければ、表示オプションダイアログ (オプションメニュー>環境設定>表示) の「設定変更小節で下線を表示する」からチェックを外します。

レイヤー

レイヤーとは、各小節に対する追加の情報を表示する部分のことです。レイヤーには、テキスト、小節単位歌詞、小節設定、コードを表示できます。レイヤーを表示するには、ツールバーの【コード表示】ボタンをクリックし、「レイヤーを選択」に進んで、表示したい項目を有効にします。

情報がない行では、無駄な場所を取られないよう、レイヤーは開かないようになっていますが、小節をクリックすると開きます。

各レイヤーの色やフォントは表示オプションダイアログ(オプションメニュー>環境設定>表示)で変更できます。レイヤーを右クリックすると、レイヤーを編集するためのメニューが開き、文字をコピーしたり、レイヤーの高さを変えたりできます。

*テキストレイヤー:このレイヤーでは、メモ等のテキストが表示されます。テキストを入力するには、該当小節のテキストレイヤーをダブルクリックします。すると、入力が可能になったことを示すためにレイヤーの色が変化するので、テキストをタイプし、[Tab]か[Enter]キーを押します。127文字 (半角英数の場合255文字) まで入力できます。テキストレイヤーの使い方は、小節単位歌詞レイヤーと基本的に同じです。入力・編集の仕方は第8章の小節単位歌詞の解説を参照してください。

![]()

*小節単位歌詞レイヤー:このレイヤーでは、小節毎に入力した歌詞が表示されます。歌詞を入力するには小節単位歌詞レイヤーをダブルクリックします。すると、入力が可能になったことを示すためにレイヤーの色が変化するので、テキストをタイプし、[Tab]か[Enter]キーを押します。127文字(半角英数の場合255文字)まで入力できます。テキストファイルを使って歌詞をコピーすることもできます。(詳細は第8章の小節単位歌詞の解説を参照してください。

![]()

*小節設定レイヤー:このレイヤーでは、現行小節の設定ダイアログで行った各小節に対する設定(テンポやボリューム等の変更)が表示されます。

![]()

*コードレイヤー:このレイヤーを有効にすると、コードを2種類の記譜で表示できます。

![]()

コードシートの表示モード(フェイクシートモード/リニアモード)の切り替え

コードシートは、フェイクシートモードまたはリニアモードで表示できます。ツールバーの【フェイクシート】ボタンを使って、モードを切り替えます。

フェイクシートモード (ボタンにチェックを入れる):繰り返し等が簡潔に表示され、全体の構成を把握しやすくなります。

リニアモード (ボタンからチェックを外す):繰り返し部分が省略されず、すべての小節が表示されます。このモードでは、2回目の繰り返し部分に異なるコードを入力したり、ブレイク(休止/ショット/ホールド)を指定したりできます。

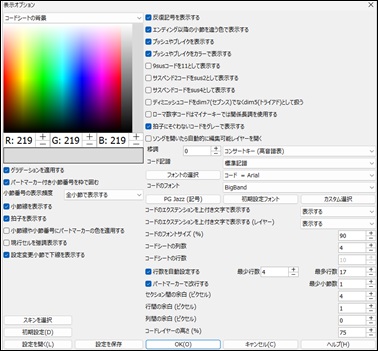

表示オプション

コードシートを右クリックし、メニューの「表示オプション」を選択するとダイアログが開き、コードシートの表示をカスタマイズすることができます。

グラデーションを適用する:有効にすると、パートマーカーの色の濃淡が段階的になります。また、小節単位歌詞レイヤーやセクション文字レイヤー等のレイヤー間は滑らかになります。

パートマーカー付き小節番号を枠で囲む:有効にすると、パートマーカーが付いている小節番号の周りに枠が表示されます。

小節番号の表示頻度:小節番号をどの頻度で表示するかを選びます。初期設定では全小節で表示されますが、パートマーカーを付けた小節だけ表示、行の最初の小節だけ表示、全く表示しない、といった選択ができます。

小節線を表示する:有効にすると、各小節の左に縦の線が表示されます。

拍子を表示する:有効にすると、最初の小節と拍子が変更する小節において小節番号の上に4/4や3/4等の拍子が表示されます。

小節線や小節番号にパートマーカーの色を適用する:有効にすると、パートマーカーが付いていない小節で小節線や小節番号、セクション文字がパートマーカーと同じ色で表示されます。無効にした場合は、カラーパレットで選択されている色が適用されます。

現行セルを強調表示する:無効の場合、現行セルは周りに枠が付くだけですが、有効にすると、現行セルの背景が色で塗りつぶされて強調されます。この色はカラーパレットで選択できます。(この機能は視覚障害者の為のJAWSに対応しています。)

設定変更小節で下線を表示する:現行小節の設定ダイアログを使ってソングの途中でキー、テンポ、スタイル等を変更した場合、コードシートの該当小節に下線が表示されます。下線の色は初期設定では赤ですが、カラーパレットを使って他の色に変更することができます。

反復記号を表示する:有効にすると、ソングに付けたリピートマークや1カッコ/2カッコ等の反復記号が表示されます。

エンディング以降の小節を違う色で表示する:有効にすると、エンディング以降の小節は違う色で表示されます。初期設定の色はグレーですが、ダイアログのカラーパレットを使って色を変更できます。

プッシュやブレイクを表示する:有効にすると、コードに付けたプッシュやブレイクが表示されます。プッシュは^(キャレット)で、ブレイクは. (ピリオド)で表示されます。コードにプッシュやブレイクを付けたけれども、記号を表示しないコードシートにするには無効にします。

プッシュやブレイクをカラーで表示する:有効にすると、コードに付けたプッシュやブレイクがカラーで表示されます。色は初期設定では、プッシュは赤、ブレイクは緑ですが、ダイアログのカラーパレットを使って変更できます。

9susコードを11として表示する:有効にすることで、11thコードを9susとしてでなく11を付けて表示することができます。このオプションが有効の場合、例えばC9susとタイプしてもC11とタイプしても、入力セルにはC11が表示されます。

サスペンド2コードをsus2として表示する:有効にすると、サスペンド2コードはsus2コードとして表示されます。

サスペンドコードをsus4として表示する:有効にすると、サスペンドコードはをsus4コードとして表示されます。

ディミニッシュコードをdim7(セブンス)でなくdim5(トライアド)として扱う :ディミニッシュコード(dim)にはディミニッシュセブンス(dim7)とディミニッシュトライアド(dim5)があります。このオプションで、dimをどちらで扱うかを設定します。有効にすると、dim はディミニッシュトライアド、dim7 はディミニッシュセブンスを意味します。無効にすると、dim はディミニッシュセブンス、dim5 はディミニッシュトライアドを意味します。

ローマ数字コードはマイナーキーでは関係長調を使用する:有効にすると、ローマ数字コードのマイナーキーは関係長調に基づいて表記されます。例えばAmキーの場合、AmのコードはImではなくVImコードと表示されます。

拍子にそぐわないコードをグレーで表示する:有効にすると、演奏されないコードはグレーで表示されます。例えば、4拍目にコードがある4/4拍子のソングを3/4拍子に変えると、4拍目のコードは演奏されないため薄く表示されます。

ソングを開いたら自動的に編集可能レイヤーを開く:編集可能レイヤーとはテキストレイヤーと小節単位歌詞レイヤーのことです。このオプションを有効にすると、テキストまたは小節単位歌詞を含むソングを開いた際、相当するレイヤーが自動的に開き、ツールバーの[コード表示] ボタンの対象のレイヤーにチェックが入ります。

移調:コードと音符を指定の半音単位で移調します。例えば14にするとテナーサックス用に14半音(1オクターブと2半音)上に移調されます。

コード記譜:コードの記譜法 ― 標準記譜(C、G7、Dmaj)、ローマ数字記譜(I、V7、IImaj)、ナッシュビル記譜(1、57、2maj)、ソルフェージュ記譜(Do、So7、ReMaj)、固定ソルフェージュ記譜(キーに左右されないDo、So7、ReMaj) ―を切り替えます。

フォントの選択:まず、右のボタンで変更対象の項目を指定してから、左の[フォントの選択] ボタンを押し、Windowsの「フォント」ダイアログでフォントのタイプやサイズ、スタイルを選びます。

コードのフォント:コードシートのコードのフォントを選びます。Band-in-a-Box で特に人気のあるのは BeStPlain、BigBand、RealScore です。下のプリセットボタンを使って設定することもできます。

コードのエクステンションを上付き文字で表示する:コードのエクステンションを一回り小さいサイズで上部に表示することができます。(例 CMAJ7)自動にすると、コードがたくさんある小節ではエクステンションが上付き文字で表示され、それ以外の小節では標準で表示されます。

コードのエクステンションを上付き文字で表示する(レイヤー):コードレイヤーにおいてコードのエクステンションの表示の仕方を設定します。

コードのフォントサイズ(%):コードのフォントサイズをセルの高さに対して調整します。100%はコードをセルぎりぎりの高さで表示します。

コードシートの列数:コードシートの列の数(各行に表示する小節数)を設定します。

コードシートの行数:コードシートの行の数(各列に表示する小節数)を設定します。

行数を自動設定する:有効にすると、ソングを開いた際、ソングの合計小節数と「最少行数」と「最多行数」によってコードシートの行数が自動的に設定されます。

パートマーカーで改行する / 最少小節数:有効にすると、パートマーカーを付けた小節で改行が行われます。改行すると、セクションの移り変わりが分かりやすくなります。(この機能はすべてのソングに適用されますが、現行ソングの設定ダイアログを使ってソング毎に上書きできます。)また、「最少小節数」を使って、改行に最低必要な小節数を設定することもできます。例えば「8」を入力すると、前のパートマーカーとの距離が7小節以下のパートマーカー小節では改行は行われません。

セクション間の余白 (ピクセル):セクションとセクションの間の余白をピクセル単位で調整します。

行間の余白(ピクセル):行間(上下の小節の間)の余白の高さをピクセル単位で調整します。

列間の余白(ピクセル):列間(左右の小節の間)の余白の幅をピクセル単位で調整します。

コードレイヤーの高さ(%):コードイヤーの高さをメインのコードの高さに対して設定します。

[スキンを選択]:スキンとは、ツールバーのボタンの外観表示を一括変更するための画像ファイルのコレクションのことです。

[設定を開く] [設定を保存]:ダイアログの設定を既に保存したり、既に保存した設定を呼び出したりします。違う名前を付けることで複数の設定方法を保存することもできます。