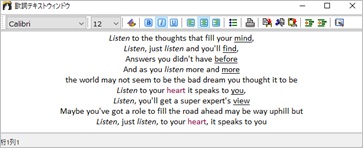

Band-in-a-Box Windows 版 バージョン32 マニュアル

第8章 楽譜表示と印刷

Band-in-a-Box では、楽譜を表示したり印刷することができます。

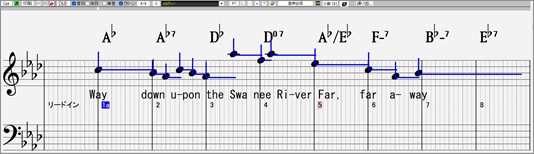

楽譜には2つのタイプがあります。ノーテーションウィンドウは画面下半分で単独トラックの楽譜を表示します。リードシートウィンドウは画面全体で単独トラックまたは複数トラックの楽譜を表示します。

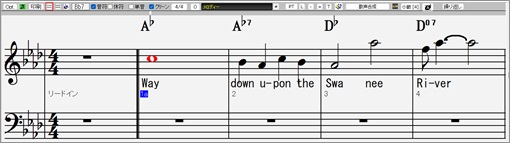

ノーテーションウィンドウ

ツールバーの [ノーテーション] ボタンを押すと、コードシートがノーテーションウィンドウに切り替わります。ホットキー [Ctrl]+[W] を使って切り替えることもできます。また、[Ctrl]+[O] キーを押すと、画面のどこにでも置けるウィンドウが開きます。

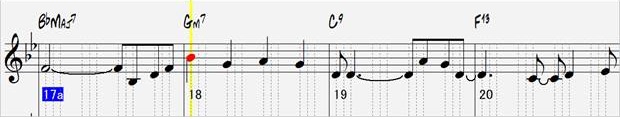

演奏中、現行の音符は赤で強調表示されます。

スペースキーを押すと、現行位置から演奏が始まります。

楽譜上をクリックして音符を入力することができます。(編集モードかスタッフロールモードにて)

他の小節を表示するには、矢印キー [←] [→] [↓] [↑] を押すか、画面下の水平スクロールバーを使います。

ウィンドウ内を右クリックするとメニューが表示され、様々な機能にアクセスすることができます。

ツールバーの【コード表示】ボタンのメニューを使って、ウィンドウの色を変えることができます。

ノーテーションウィンドウのツールバー

モノフォニックモードについて:「モノ」にチェックを入れると同じ位置に単音を入力でき、チェックを外すと同じ位置に和音を入力できます。

クリーンモードについて:外部MIDI機器を弾いて音符を入力すると楽譜が乱雑になりがちですが、「クリーン」にチェックを入れると、オフタイムやグレースノート、ズレ等が調整されて楽譜が整理されます。この機能は、実際の演奏には影響を与えず、表示のみを制御します。

ブラシモードについて:オンにすると、マウスの左ボタンを押しながら複数の音符をブラシをかけるように触れると、その音が再生されます。

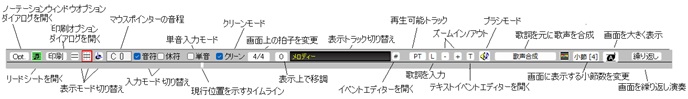

スタンダードモード

コードや歌詞を入力することができます。音符を入力することはできません。

ギターコードダイアグラムを表示することができます。(注釈:ギターコードダイアログを表示するには、ノーテーションウィンドウオプションダイアログの「ギターコードダイアログ」のオプションで目的のタイプを選択します。)

ウィンドウ内をダブルクリックすると、クリックした位置から演奏が始まります。

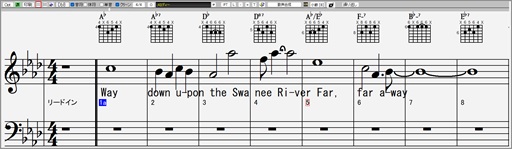

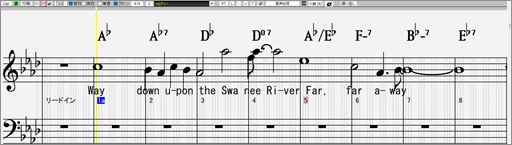

楽譜編集モード

スタンダードモード同様、コードや歌詞を入力することができます。

マウスやPCキーを使って音符や休符を入力することができます。

縦の点線は各拍を分割するグリッドです。

現在の位置は黄色い線ではっきりと表示されます。

タイムラインをダブルクリックすると、クリックした位置から演奏が始まります。

スタッフロールモード

スタンダードモードや楽譜編集モード同様、コードや歌詞を入力することができます。

楽譜編集モード同様、音符や休符を入力することができます。

楽譜編集モード同様、グリッドが表示されます。さらに、音符の長さを示す横軸と強さを示す縦軸も付きます。(注釈:軸が表示されない場合、ノーテーションウィンドウオプションダイアログの「デュレーション軸を表示」や「ベロシティ軸を表示」が無効になっています。)

さらに、音符の長さを示す横軸と強さを示す縦軸も付きます。(注釈:軸が表示されない場合、ノーテーションウィンドウオプションダイアログの「デュレーション軸を表示」や「ベロシティ軸を表示」が無効になっています。)

タイムラインをダブルクリックすると、クリックした位置から演奏が始まります。

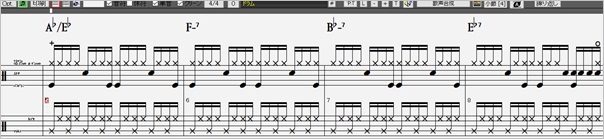

ドラム譜

ドラムトラックでは、ドラム譜が表示されます。

画面の左端のドラムガイドにドラムノート名が表示されます。スタンダードモードでは現行の伴奏で使用されるドラムノートが表示され、楽譜編集モードとスタッフロールモードではすべてのドラムノートが表示されます。 (余白の関係でドラムノートが略名の場合があります。)

ドラムノートを入力するには、ノーテーションウィンドウを編集モードかスタッフロールモードに切り替え、ドラムガイドのドラムノートの位置を参照しながら、該当する位置をクリックします。カーソルを置いた位置に該当するドラムノートの名前がツールバーに表示されますので、確認しなが入力することができます。

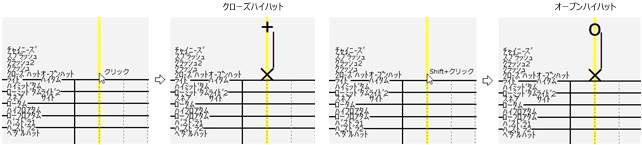

ドラムガイドの同じ位置に2つのドラムノートが表示されている場合、該当位置をクリックすると左側のドラムノートが入力され、Shiftキーを押しながらクリックすると右側のドラムノートが入力されます。例えば「クローズハイハット オープンハイハット」に相当する位置をクリックするとクローズハイハットが入力され、Shiftキーを押しながらクリックするとオープンハイハットが入力されます。

ドラムノートはウィンドウ内を右クリックし、メニューの「ドラムノートを入力」を使って入力することもできます。

ドラムノートを入力したら、新しい伴奏によって上書きされないよう、フリーズしてください。

ドラムノートは、チャンネルタイプがドラムに設定されているメロディーやソロのトラックにも入力することができます。チャンネルタイプを変更するには、ノーテーションウィンドウでメロディー(またはソロトラック)が表示されている際にノーテーションウィンドウオプションダイアログを開き、「チャンネルタイプ」のオプションで「ドラム」を選択します。または、メロディーメニュー(またはソロメニュー)>チャンネルタイプ>ドラムで切り替えます。

レイヤー

レイヤーとは、各小節に対する追加の情報を表示する部分のことです。レイヤーには、テキスト、小節単位歌詞、小節設定、コード記譜を表示することができます。

レイヤーを表示するには、ツールバーの [コード表示] ボタンを押し、「レイヤーを選択」に進んで、表示したい項目を有効にします。

テキストレイヤーには、メモ等を入力することができます。

小節単位歌詞レイヤーには、小節単位歌詞を入力することができます。

小節設定レイヤーには、現行小節の設定ダイアログで行った設定(テンポ変更や楽器変更等)が自動的に表示されます。

コードレイヤーを有効にすると、各コードが2種類の記譜法で表示されます。

ステップ進行(全モード共通)

PCキーを使って和音単位でウィンドウ内を前後に移動することがができます。

次に進むには、テンキーの [Del] を押すか、[Ctrl] キーを押しながらカーソルキー [→] を押します。 前に戻るには、テンキーの [Ins] を押すか、 [Ctrl] キーを押しながらカーソルキー [←] を押します。

![]()

コードの入力(全モード共通)

コードを入力したい位置にタイムラインを移動し、コードタイプして [Enter] キーを押します。

音符の入力(楽譜編集モード/スタッフロールモード)

ウィンドウ内をクリックするだけで音符を入力することができます。ウィンドウ内にマウスのカーソルを置いた際、その音程がツールバー(「音符」チェックボックスの左)に表示されますので確認しながら入力するとよいでしょう。また、クリックした所に音符が既にある場合、単音入力モードでは既存の音符は上書きされますが、和音入力コードでは新しい音符が追加されます。

入力音符のデュレーション(長さ) (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

音符を入力すると、その長さは自動調整されます。1拍目に入力した音符は2小節分(全音符2つ分)の長さとなりますが、1拍目以降に別の音符を入力した時点で、最初の音符の長さが自動的に調整されます。この為、音符の長さを気にせず、「位置」と「音程」にマウスを置くことに集中して入力することができます。音符を入力した後でその長さを音符の編集ダイアログで調整することもできます。

休符の入力 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

ノーテーションウィンドウのツールバーの「休符」をオンにしてウィンドウ内をクリックすると、クリックした位置に休符が青で入力され、その前にある音符の長さも自動的に調整されます。[`] キーを押しながらウィンドウ内をクリックして休符を入力することもできます。

ベロシティ・デュレーションの編集 (スタッフロールモード)

音符をクリックし、そのまま上下にドラッグすると音符のベロシティ(強さ)が変更し、左右にドラッグするとデュレーション(長さ)が変更します。

音符の移動 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

音符をクリックし、そのまま左右にドラッグして移動します。

テンキーの[Del]、または、[Ctrl]キーを押しながらカーソルキー([→]か[←])を押して音符を赤で表示した後、[Ctrl]+[Alt]+[→] または[Ctrl]+[Alt]+[←]を押すと、その音符の位置が左右に少しずつ移動します

PCキーだけを使った音符の入力 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

マウスを使わずPCキーだけで、音符の入力、音程の変更、入力位置の変更を行うことができます。

|

[N] キーを押すと、現行位置に音符が入力されます。 |

|

上下のカーソルキー [↑] [↓] を押すと、赤で表示されている音符の音程が変化します。 |

|

[M] キーを押すと、現行位置に3度上の音符が追加されます。 |

|

左右のカーソルキー [←] [→] を押すと、現行位置が左右に移動します。 |

|

[R] キーを押すと、現行位置に休符が入力されます。 |

臨時記号の入力 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

![]() (シャープ)を入力するには、[Shift] キーを押しながらクリックします。

(シャープ)を入力するには、[Shift] キーを押しながらクリックします。

![]() (フラット)を入力するには、[Ctrl] キーを押しながらクリックします。

(フラット)を入力するには、[Ctrl] キーを押しながらクリックします。

![]() (ナチュラル)を力するには、[Alt] キーを押しながらクリックします。

(ナチュラル)を力するには、[Alt] キーを押しながらクリックします。

既に入力した音符に臨時記号を入力するには、音符を右クリックし、メニューの「臨時記号を入力」を使います。

臨時記号はその小節に限り有効ですので、次の小節で元の高さに戻ったら普通は臨時記号を付けませんが、Band-in-a-Boxでは付くように設定されています。

![]()

再生可能トラック (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

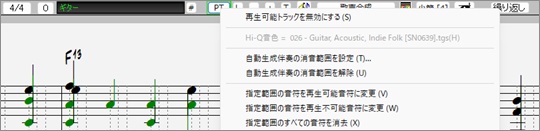

リアルトラックではオーディオデータが再生され、楽譜を表示する為に生成されたMIDIデータは再生されません。しかし、再生可能なMIDIデータにし、リアルトラックの開発時に作成されたHi-Q音色を使って再生することができます。ノーテーションウィンドウやピアノロールウィンドウで編集することも可能な為、リアルトラックの演奏をカスタマイズすることができます。

同様に、MIDIトラック・MIDIスーパートラックで自動生成されたMIDIデータも自由に編集することもできます。編集したデータはトラックの元の楽器で再生され、演奏ボタンを押しても上書きされません。

ノーテーションウィンドウで再生不可能な音符を再生可能な音符に書き換えたり新しく追加したりするには、【PT】ボタンを押してメニューの「再生可能トラックを有効にする」を選択します。確認メッセージが表示されたらOKボタンを押します。すると、【PT】ボタンが緑の枠で囲われます。この状態で音符を入力すると表示だけでなく再生もされることになります。

ソングを演奏すると、自動生成されるオーディオデータに加え、自分で入力したMIDIデータが聞こえてきますが、オーディオデータを消音してMIDIデータだけを聞くことができます。ノーテーションウィンドウのツールバーの【RT】ボタンを押し、表示されるメニューの「自動生成伴奏の消音範囲を設定」を選択し、表示されるダイアログで消音範囲を指定します。すると、上部に緑のラベルが表示されます。ソングを演奏する際、このラベル部分のオーディオデータは聞こえず、自分で入力したMIDIデータ(緑)だけが聞こえます。

【PT】ボタンのメニューには、指定範囲の音符を再生可能音符に変更したり、再生可能音符を再生不可能音符に変更したり、Hi-Q音色を変更する、といった便利なコマンドもあります。

広範囲の選択(楽譜編集モード/スタッフロールモード)

マウスを使って範囲の最初の部分を少しだけ選んだ後、範囲の最終部分を [Shift] キーを押しながらクリックします。(注釈:最初の部分を選ばずに最終部分を[Shift] キーを押しながらクリックすると、シャープ記号#が入力されてしまいます。)

![]()

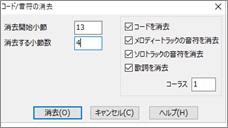

音符の消去 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

選択範囲の音符を消去するには、[Alt]+[K] を押してダイアログを開きます。音符だけでなく、コードや歌詞を消去することもできます。

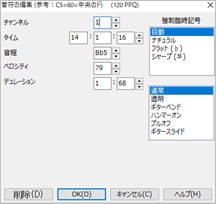

音符の編集 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

音符を細かく編集するには、対象の音符を右クリックし、メニューの「音符の編集」を選択します。

タイム、ベロシティ、デュレーションの▲▼ボタンを押すと値が1ずつ変化します。これらのボタンを右クリック(または[Shift] キーを押しながら左クリック)すると、5ずつ変化します。

音程の▲▼ボタンを押すと半音ずつ変化します。これらのを右クリック(または[Shift] キーを押しながら左クリック)すると1オクターブずつ変化します。

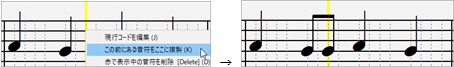

音符の複製 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

特定の音符の直前にその音符の 複製を追加することができます。音符を右クリックし、メニューの「この前にある音符をここに複製」を使います。

音符情報 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

音符にマウスのカーソルを置くと、その音符に関する情報が表示されます。

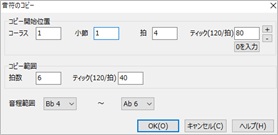

音符のコピー(楽譜編集モード/スタッフロールモード)

特定範囲の音符を別の場所にコピーするには、まず、マウスドラッグを使って範囲を指定し、[Ctrl]+[C] キーを押します。ダイアログが開きますので、範囲を確認し、 [OK] を押します。

コピーした音符を貼り付けたい位置にタイムラインを移動し、[Ctrl]+[V] キーを押します。

![]()

「音符の貼り付け」ダイアログが開きますので、貼り付け先を確認し、 [OK] を押します。

拍の分割数の設定 (楽譜編集モード/スタッフロールモード)

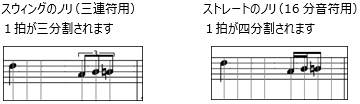

各拍拍は現行スタイルのリズムのノリによって自動的に3つか4つに分割されます。

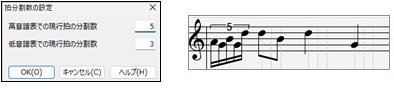

タイムラインを右クリックするとダイアログが開き、クリックした位置の拍分割数を変更することができます。例えば5を入力することで、その拍に五連符を表示することができます。

PCキーによる音符の編集(楽譜編集モード/スタッフロールモード)

マウスを使わずマウスを使わずPCキーで音符を編集することができます。

まず、テンキーの [Ins] [Del] を使って編集対象の音符を赤で表示します。[Ctrl] キーを押しながらカーソルキー [→] [←] を押してもかまいません。

[Delete] キーを押すと、赤の音符が削除されます。

カーソルキーの [↓] か [↑] を押すと、赤の音符の音程が半音ずつ変わります。

カーソルキーの [→] か [←] を押すと、赤の音符のいずれかの要素*(スタートタイム、長さ、チャンネル、ベロシティ)が変化します。(*注釈:ノーテーションウィンドウオプションダイアログの「カーソル編集の対象」のオプションで選択されている要素が変化します。)

[Ctrl]+[Alt]キーを押しながらカーソルキー[→][←]を押すと、赤の音符が左右に少しずつ移動します。(注釈: グラフィックドライバによっては、画面を90度回転するホットキーとして[Ctrl]+[Alt]+[→]キーを使うものがあります。その場合、デスクトップを右クリックし、メニューのグラフィックオプション>ホットキー>無効化にする に進んで回転を無効化にしてください。)

[Esc] キーを押すと、編集が終了します。

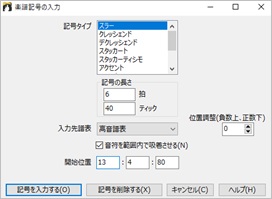

楽譜記号の入力 (楽譜編集モード)

スラーやクレッシェンド等の楽譜記号を入力することができます。

楽譜編集モードノーテーションウィンドウで右クリックし、メニューの「楽譜記号を入力」を使ってダイアログを開きます。そして、記号のタイプを選択し、記号の長さや位置等を確認し、 [記号を入力する] ボタンを押します。

記号タイプ :入力・削除する楽譜記号のタイプをスラー、クレッシェンド、デクレッシェンド、スタッカート、アクセント、テヌート、スタッカーティシモ、マルカート、トリル) の中から選びます。

記号の長さ :長い記号(スラー、クレッシェンド、デクレッシェンド)の長さを指定します。音符毎に付ける短い記号(スタッカート、スタッカーティシモ、アクセント、テヌート、マルカート)の場合に0以外を入力すると、範囲内の最終の音符を除くすべての音符に記号が入力されます。

入力先譜表 :楽譜記号を入力先(高音譜表か低音譜表)を選択します。初期設定ではノーテーションウィンドウ内で右クリックした位置の譜表が自動選択されます。

上下調整 :スラーの表示位置を調整します。負数は上の方に、正数は下の方に表示します。(このオプションは「記号タイプ」としてスラーを選んでいる場合に表示されます。)

音符を範囲内で吸着させる :スラー、クレッシェンド、デクレッシェンドを範囲内の音符にきっちり吸着させるには有効にします。

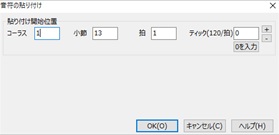

開始位置 :楽譜記号の入力位置(小節:拍:ティック)を指定します。

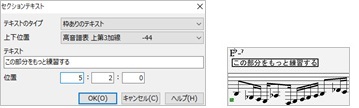

セクションテキスト (スタンダードモード/楽譜編集モード)

ノーテーションウィンドウのお好きな位置にメモやコメント等を入力することができます。

まず、入力したい位置を右クリックし、メニューの「セクションテキストの入力」を選びます。 セクションテキストダイアログが開きますので、メモやコメントを入力します。オプションを使って、文字の周りに枠を付けたり、入力先の上下位置を指定することもできます。

既に入力したテキストを編集するには、ノーテーションウィンドウ内を右クリックし、メニューの「テキストの編集」を選びます。 テキストイベントダイアログが開いたら、編集対象のテキストを選び、 [編集] ボタンを押します。 セクションテキストダイアログが開きますので、位置を変えたり、テキストを入力し直します。

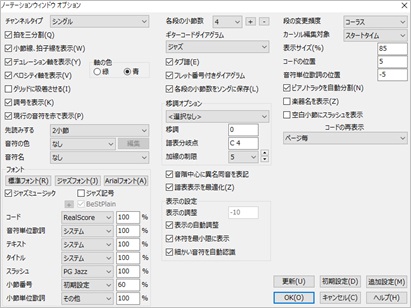

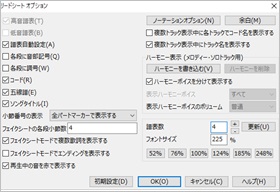

ノーテーションウィンドウオプション

ノーテーションウィンドウの表示をカスタマイズするには、ツールバーの [Opt.] ボタンを押します。

チャンネルタイプ :このオプションはノーテーションウィンドウでメロディーかソロのトラックを開いている際に選択することができます。普通、メロディーとソロのトラックのチャンネルタイプは「シングル」にします。「マルチ」にすると、全MIDIチャンネルが保存・出力されます。これはMIDIファイルを開き、スタイルを無効(=伴奏なし)にしてMIDIファイルを再生する場合に最適な選択です。「ギター」にすると、チャンネル11~16が1弦~6弦としてギターフレットボード上に表示されます。タブ譜が表示され、楽譜は1オクターブ上に設定されます。「ピアノ」にすると、チャンネル8と9はピアノトラックの左右の手として扱われます。「ドラム」にすると、ドラム譜が表示されます。

拍を三分割 :これは現行スタイルによって自動的に設定されます。ジャズスウィングやシャッフル等では拍のグリッドが三分割され、ジャズの特徴であるスウィング三連符が正確に表示されます。ポップやラテン等ではストレート8分音符が表示されます。

小節線、拍子線を表示 :無効にすると、スタッフロールモードでは音符の長さを示す横軸と強さを示す縦軸だけが表示され、軸が編集しやすくなります。

デュレーション軸を表示 :有効にすると、スタッフロールモードでは音符の長さを示す横軸が表示されます。

軸の色 :スタッフロールモードで表示される軸の色を選択します。

[更新] :ダイアログを開いたまま、新しい設定をノーテーションウィンドウに反映させます。

グリッドに吸着させる 有効にすると、音符を入力する際、音符が最寄りのグリッドに定着します。ですから、グリッドにきっちり合わせて音符を入力する必要はありません。

先読みする :1小節か2小節の先読み表示をすることができます。楽譜を見ながら練習するのに便利な機能です。歌詞も同時に先読みされます。先読みが必要なければ「なし」を選びます。

現行の音符を赤で表示 :演奏中に現行の音符を赤で表示するには有効にします。

音符の色 音符に色を付けることができます。このオプションを有効にすると、カラープリンタを用いた場合やカラー画像ファイルで保存する場合にも適用されます。 。「コード/スケールトーン以外」を選択すると、コードトーンは黒、コードトーン以外は緑、コードトーンでもスケールトーンでもない音は橙色で表示されます。

[色の編集] :音符に色を付ける際、その色をカスタマイズすることができます。

音符名 :音符名またはチャンネル番号を符頭内に表示することができます。音符名は絶対的、相対的(キーを基準、コードを基準)に表示できます。各音符のチャンネル番号を符頭内に表示すると、メロディートラックに開いたMIDIファイルのチャンネル情報を見たり、チャンネル11~16を使うギタートラックを編集するのに便利です。

フォント :コードや歌詞、タイトル(リードシート)等のフォントやサイズを選びます。(注釈:日本語の歌詞を表示するには日本語対応のフォントを選択します。) 「ジャズミュージック」を有効にすると、ジャズ風のフォントで表示されます。「ジャズ記号」を有効にすると、メジャーコードに△、ディミニッシュに○、ハーフディミニッシュに![]() 、といった記号が使用され、b9やb13等のテンションはカッコ内に表示されます。「BeStPlain」を有効にすると、コードはBand-in-a-Boxのユーザー Bernhard Steuber さんがデザインしたフォントで表示されます。 [+] ボタンはBeStPlainフォントを使う際のオプションを設定するダイアログを開きます。

、といった記号が使用され、b9やb13等のテンションはカッコ内に表示されます。「BeStPlain」を有効にすると、コードはBand-in-a-Boxのユーザー Bernhard Steuber さんがデザインしたフォントで表示されます。 [+] ボタンはBeStPlainフォントを使う際のオプションを設定するダイアログを開きます。

各段の小節数 :各段に表示する小節数を設定します。

ギターコードダイアグラム : スタンダードモードのノーテーションウィンドウに、指定するタイプのギターコードダイアグラムを表示することができます。

タブ譜 :有効にすると、ギタートラックとベーストラックでタブ譜が表示されます。メロディートラックかソロトラックでも、「チャンネルタイプ」をフレットボード楽器に設定すると、タブ譜を表示することができます。

フレット番号付きコードダイアグラム :有効にすると、ギターコードダイアグラムを表示する際、フレット番号も表示されます。

各段の小節数をソングに保存 :有効にすると、上の「各段の小節数」の値がソングに組み込まれ、次回ソングを開いた時も同じ小節数で表示されます。

調号を表示 : ト音記号やヘ音記号を表示したくなければ無効にします。

移調オプション :金管楽器や管楽器等のコンサート用ではない楽器をあらかじめ移調することができます。非コンサート楽器を選ぶと、正しい移調と譜表分岐点の設定が自動的に行われます。例えば「トランペット+2」を選ぶと、自動的に2半音上に移調され、高音譜表が正しく表示されるよう、譜表分岐点も自動調整されます。「ギター+12」か「ベースギター+12」を選ぶと、1オクターブ上に表示されます。

移調 :楽譜を全体的に移調します。

譜表分岐点 :高音譜表と低音譜表をどこで分けるかを設定します。初期設定はC4です。例えば低音譜表にC4の上のGまで表示するにはC5に設定します。C5*はC5がミドルC(中央のド)であることを示します。

加線の制限 高音が加線上に固まって表示されないよう、音符の上限を設定するおkとができます。初期設定は5で、高音部記号の譜表より五加線上まで音符を表示するという設定です。

ベロシティ軸を表示 :有効にすると、スタッフロールモードでベロシティの縦軸が表示されます。軸の色は「軸の色」のオプションで設定されたものが適用されます。

音階中心に異名同音を表記 :Band-in-a-Boxでは、シャープやフラット等の臨時記号はコードに基いて表示されます。 「コードトーン」は自動的にコードに基いて表示されます。例えばキーEbで、E7コードにある音符G#は、Abとしてではなく、E7コードに基いてG#として表示されます。「経過音」はこのオプションをオンにした場合にコードに基いて表示されます。例えばキーEbで、F#7コードの音符Abは、F#7コードの音階の一部(音階の2番目の音であるG#に相当)ですが、キー(Eb)の一部でもあります。この音符を、コードの音階に基いてG#で表示するには、このオプションをオンにします。どちらの表示でも実際の音程は同じです。

譜表表示を最適化 :これは、スタンダードモードで音符や休符、臨時記号等が重なって表示されないよう、譜表の小節の間隔を適切に調整します。

表示の調整 Band-in-a-Boxは演奏時に音符表示をどれ位ずらすべきかを自動的に分析しますが、このオプションを使って、その自動分析を上書きすることができます。正数(1~120)は実際の演奏より前に表示し、負数(-1~-120)は実際の演奏より後に表示します。

休符を最小限に表示 : MIDI録音で入力した音符が不要な休符を伴って表示されないように有効にします。これは、例えば、スタッカート8分音符を入力したつもりが16分音符と16分休符で表示されないようにします。

細かい音符を自動認識する :有効にすると、128分音符までの細かい音符が自動識別され、正しく表示されます。自動認識したくなければ無効にします。そして、楽譜編集モードかスタッフロールモードでタイムラインを右クリックし、拍のグリッドダイアログを開いて、1拍あたりのグリッド数を設定します。

段の変更頻度 : 「コーラス」か「コーラスかイントロ」か「パートマーカー」で改段することができます。これは、リードシートウィンドウ(リニアモード)を表示する際や印刷する際にも適用されます。特定の小節で段を変えるには、現行小節の設定ダイアログの「ノーテーション:現行小節で改行する」を有効にします。

カーソル編集対象 カーソルキー[→][←]を使って音符を編集する際、音符のスタートタイム、デュレーション、チャンネル、ベロシティのいずれを編集するのかを選びます。

表示サイズ :画面から離れても楽譜が読めるよう、すべての要素のサイズを変更することができます。

コードの上下位置 :数値が高いほど、五線譜から離れます。音程が全体的に高い場合、音符とコードが重ならないよう、大きい数値に設定するとよいでしょう。

歌詞の上下位置 :音符単位歌詞の位置を調整します。数値が大きいほど音符から離れます。

ピアノトラックを自動分割 :有効にすると、ピアノトラックは左手と右手用に低音譜表と高音譜表に分けて表示されます。この機能はメロディー/ソロトラックでも活かせます。ピアノウィンドウでは、左手用は赤で、右手用は緑で表示され、ノーテーションウィンドウでは、それぞれは低音譜表/高音譜表で別々に表示されます。例えばピアノ演奏のみのMIDIファイルをメロディートラックに開いた後、メロディーメニュー>チャンネルタイプを「ピアノ」にし、メロディーメニュー>編集>左手/右手用に分けるを選択します。

楽器名を表示 :有効にすると、各トラックの楽器の名前が表示されます。

空白小節でスラッシュを表示 : 有効にすると、空白の小節で、音符のない拍にスラッシュが表示されます。

コードの再表示 :同じコードが数小節分にまたがる場合、どれ位の頻度でコードを再表示するかを設定します。次のコードチェンジまで全く再表示しないようにしたり、各小節で再表示したりすることができます。

[追加設定] :追加のオプションを設定するダイアログを開きます。

入力する音符の初期設定 :ノーテーションウィンドウ内をクリックして音符を入力する際の要素を設定します。「デュレーション」を80にすると、全音符(4拍)を入力する際、その長さは3.2拍(4拍の80%)になります。「入力時に再生する」を有効にすると、音符の入力時に音が鳴ります。 入力する音符に必要な加線の数が_以上なら確認 :音符を入力する際、指定数を超える加線の位置をクリックすると、確認メッセージが表示されます。音符を変な位置に誤って挿入しないように見張ってくれる便利な機能です。 和音と単音の分離/和音と和音の分離 :和音として表示する範囲を設定します。単音ばかりで和音を使用しない場合に小さい値(10ms等)に設定すると、すべての音符が新しい符尾で表示されます。この和音の幅の設定は和音のステップ進行の機能にも関与します。 ノイズのデュレーション :ここで指定した値より短い音はノイズと認識され、表示されません。 ノイズのベロシティ :ここで指定した値より静かな音はノイズと認識され、表示されません。 線の太さの設定 :小節線やタイ等の線の太さを設定します。これは、リードシートウィンドウの表示と印刷時にも適用されます。 BeStPlainコードフォントのオプション :BeStPlainコードフォントを表示する際のオプションを選びます。 音符情報をポップアップで表示する :楽譜編集モードで音符の符頭にマウスのカーソルを置いた時にその音符の情報が表示するには有効にします。 |

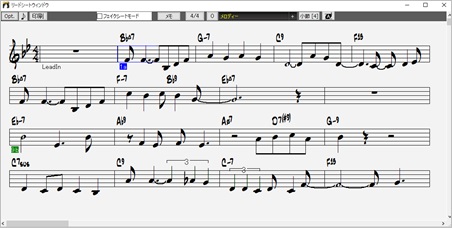

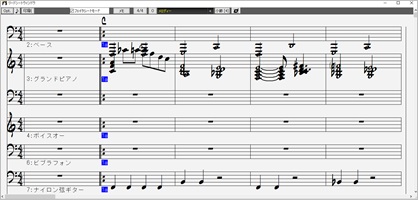

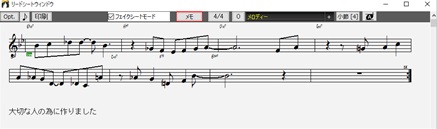

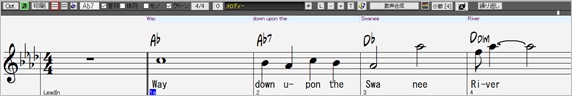

リードシートウィンドウ

このウィンドウは単独もしくは複数のトラックの楽譜を表示します。

ウィンドウを開くには、ツールバーの【リードシート】ボタンかホットキー [Alt]+[W] を押します。

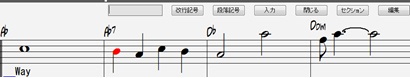

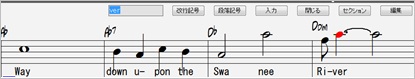

演奏中、現行小節は青で、現行音符は赤で表示されます。

ウィンドウ内をダブルクリックすると、その小節から演奏が開始します。

ウィンドウの角をドラッグしてサイズを変更することができます。

表示をカスタマイズするにはウィンドウ上部にある [Opt.] ボタンを押します。

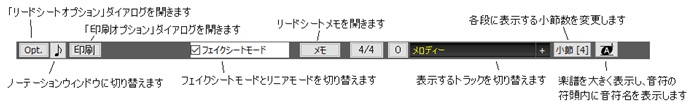

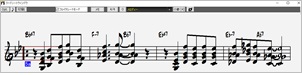

リードシートウィンドウのツールバー

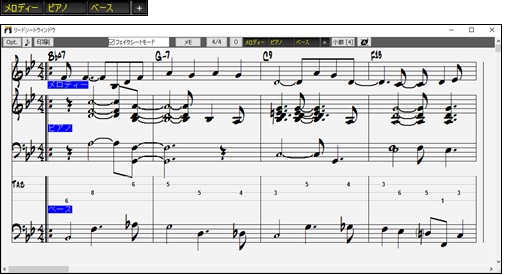

表示トラックの選択

ウィンドウ上部のツールバーのトラック切り替えボタンを使って、表示するトラックを切り替えます。

![]()

複数のトラックを表示するには、【+】ボタンを押し、追加するトラックを選択します。

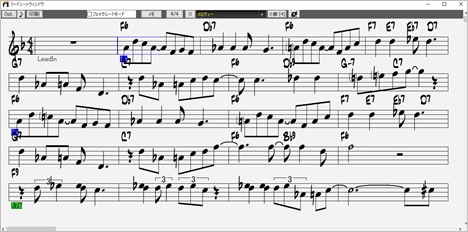

フェイクシートモード/リニアモード

リードシートウィンドウのツールバーの「フェイクシードモード」のチェックボックスを使ってモードを切り替えます。

「フェイクシードモード」からチェックを外したリニアモードでは、反復記号は表示されません。

フェイクシードモードでは、チェックを入れたフェイクシードモードでは、反復記号が表示されます。

さらにフェイクシードモードでは、リードシートオプションダイアログの「フェイクシートモードで複数歌詞を表示する」が有効の場合、1カッコ/2カッコ毎またはコーラス毎で異なる音符単位歌詞は上下に重なって表示されます。

ハーモニーの表示

リードシートウィンドウでは、メロディーまたはソロのトラックに書き込んだハーモニーの構成音を別々のトラックとして表示することができます。

デモソングC:\bb\Demos\MIDI Style Demos\Misc\Night_T.MGUのメロディートラックにはハーモニーが書き込まれています。このソングを開くと、ノーテーションウィンドウではすべての構成音が同じトラックとして扱われます。

リードシートウィンドウでは、ハーモニーの構成音を同じトラックとして扱うことも、別々のトラックとして扱うこともできます。リードシートオプションダイアログの「「ハーモニーボイスを分けて表示する」を無効すると、ノーテーションウィンドウでのように、ハーモニーの構成音は同じ譜表に表示されます。

「ハーモニーボイスを分けて表示する」を有効にすると、別々の譜表に表示されます。

マルチチャンネル(シーケンサーモード)の表示

MIDIファイルを開いたり、メロディーやソロのトラックをマルチチャンネルに設定すると、リードシートウィンドウではすべてのチャンネルが表示されてしまいます。

必要なチャンネルだけを表示するには、リードシートオプションダイアログの「マルチチャンネルの表示」欄で「指定チャンネルを表示・演奏する」を選び、 [指定] ボタンを押します。シーケンサーウィンドウが開きますので、「表示」列で必要なチャンネルを選びます。 [OK] ボタンを押すと、選択したチャンネルだけがリードシートウィンドウに表示されます。

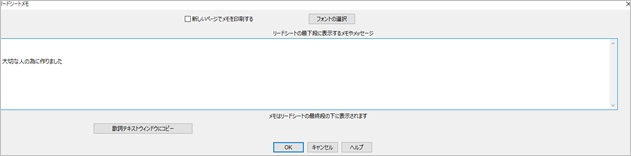

リードシートメモ

リードシートウィンドウのツールバーの [メモ] ボタンを押すと、最終段の下に追加の歌詞やメモ、メッセージ等を表示することができます。

「新しいページでメモを印刷する」を有効にすると、メモはリードシートウィンドウでは最下段に表示されますが、印刷時は新しいページで表示されます。

[フォントの選択] ボタンを押すと、フォントのタイプやスタイル、サイズを変更することができます。日本語のメモの場合、日本語対応フォント(システム、MSゴシック、メイリオ等)を選んでください。それ以外は、リードシートメモウィンドウでは表示されても、リードシートウィンドウでは正しく表示されません。

メモは五線譜の最終段のすぐ下に表示されます。五線譜から離して表示したければ、メモを入力する際、メモの上に少し余白を入れます。

メモを入力して [OK] ボタンを押すと、入力したメモがリードシートウィンドウの最下段に表示されます。

リードシートオプション

リードシートウィンドウの表示をカスタマイズするには [Opt.] ボタンを押してダイアログを開きます。

高音譜表/低音譜表 :これは「譜表自動設定」のオプションを無効にした場合、表示する譜表を選択します。複数トラックを表示する際は譜表数は自動的に設定されます。

譜表自動設定 :有効にすると、低音域を演奏するトラックは低音譜表を表示するといった具合に、譜表が自動選択されます。ピアノとドラムのトラックは常に両方の譜表が表示されます。

各段に音部記号を表示する / 各段に調号を表示する:普通は無効にし、各ページの最初の段に音部記号や調号を表示しますが、各段で表示したければ有効にします。

コード :コードを表示するには有効にします。

五線譜 :五線譜を表示するには有効にします。

小節番号 :小節番号の表示方法を選びます。「表示しない」「全パートマーカーで表示」「全小節で表示」「全段で表示」「全ページで表示」から選びます。

ソングタイトル :有効にすると、ソングのタイトルが表示されます。印刷オプションダイアログに入力した作曲者名やスタイル情報等も表示されます。

フェイクシートモードで複数歌詞を表示する :有効にすると、1カッコ/2カッコで違う歌詞が入力されている場合や、コーラス毎に違う歌詞が入力されている場合、フェイクシートモードのリードシートウィンドウでは歌詞が上下に表示されます。

フェイクシートモード 各段小節数 :フェイクシートモードのリードシートウィンドウで各段に表示する小節数を段ごとに指定することができます。例えば「4,6.5」と入力すると、最上段に4小節、2段目に6小節、3段目に5小節が表示されます。(このオプションは、リードシートウィンドウのツールバーの「フェイクシートモード」からチェックが外れている場合は設定できません。)

フェイクシートモードでエンディングを表示する :フェイクシートモードの楽譜を表示・印刷する際にエンディングも含めるには有効にします。(リニアモードの楽譜を印刷する場合は印刷オプションダイアログの「印刷範囲」を「ソング全体」にすると、常にエンディングを表示することができます。)

[ノーテーションオプション] :リードシートウィンドウとノーテーションウィンドウに共通するオプションを設定するダイアログを開きます。

[余白] :余白や譜表間を設定するダイアログを開きます。(注釈:このダイアログはリードシートウィンドウの画面に適用されます。印刷時には適用されません。印刷時の余白は印刷オプションダイアログで設定します。)

複数トラック表示中に各トラックでコード名を表示する :複数トラックを表示する際に各トラックでコード名を表示するには有効にします。

複数トラック表示中にトラック名を表示する :複数トラックを表示する際に各トラックの最初の小節にトラック名を表示するには有効にします。

ハーモニー表示 :メロディーやソロのトラックのハーモニーの表示の仕方を設定します。【ハーモニーを書き込む】ボタンはメロディーまたはソロのトラックにハーモニーを書き込みます。【ハーモニーを削除】ボタンはメロディーまたはソロのトラックからハーモニーを削除します。「ハーモニーボイスを分けて表示する」を有効にすると、ハーモニーの構成音が別々の譜表に表示されます。「表示ハーモニーボイス」を使って、ハーモニーボイスを別々の譜表に表示する際に特定ボイスを表示することできます。特定ハーモニーボイスを表示する場合、そのボイスのボリュームを「表示ハーモニーボイスのボリューム」を使って設定することができます。「ソロ」は表示ボイスだけを再生し、「50%ソロ」は表示ボイスを他よりも大きめに再生します。「静か」は表示ボイスを他よりも小さめに再生します。

マルチチャンネルの表示 :これは、メロディーやソロのトラックのチャンネルタイプがマルチチャンネルの際に「ハーモニー表示」の代わりに表示されます。ここではマルチチャンネルの表示の仕方を設定します。「リードシートでチャンネルを分けて表示する」を有効にすると、マルチチャンネルが別々のトラックとして表示されます。「全チャンネルを表示・演奏する」を選ぶと、すべてのチャンネルが表示され、演奏時にすべてのチャンネルが聞こえます。「指定チャンネルを表示・演奏する」を選ぶと、指定したチャンネルのみが表示され、指定したチャンネルのみが聞こえます。表示・演奏するチャンネルを選ぶには、【指定】ボタンを押してシーケンサーウィンドウを開きます。

譜表数 :リードシートに表示する譜表数(段数)を設定します。

フォントサイズ :入力欄に数値をタイプするか、プリセットボタンを押してフォントのサイズを変更します。プリセットボタンを使った場合は譜表数が自動的に設定されます。

歌詞

歌詞には、音符に対して付ける「音符単位歌詞」と、小節毎に付ける「小節単位歌詞」があります。音符単位歌詞はノーテーションウィンドウで入力します。コードシートで入力することはできません。小節単位歌詞はノーテーションウィンドウでもコードシートでも入力することができます。どちらの歌詞も日本語に対応しています。

音符単位歌詞

音符単位歌詞はメロディーかソロのトラックに入力した音符一つ一つに対して入力します。

ノーテーションウィンドウのツールバーの [L] ボタンか [Ctrl]+[L] キーを押すと、ツールバーと五線譜の間に歌詞入力欄が開きます。

![]()

さらに、音符が赤で表示されますので、歌詞入力欄に文字をタイプします。

[入力] ボタンか [Enter] キーを押すと入力が確定し、次の音符への入力が可能になります。

上記の要領で、他の音符にも入力します。前の音符に戻るには[Shift]+[Tab] キーを押します。

歌詞の入力を終えるには、 [L] ボタンか [Ctrl]+[L] キーを押します。

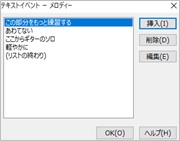

音符単位歌詞の編集

歌詞入力欄が開いている間に [Tab] キーか [Shift]+[Tab] キーを使って音符間を移動します。そして、編集したい歌詞が赤で表示されたら、文字を書き換え、 [入力] ボタンか [Enter] キーを押します。

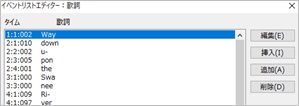

歌詞をリスト上で編集することもできます。歌詞入力モード中に [編集] ボタンを押します。 歌詞の入力中ではない場合は [#] ボタンを押してイベントリストエディターを開き、 [歌詞編集] ボタンを押します。

![]()

「歌詞イベントの編集」ダイアログが開きますので、右のボタンを使って編集します。

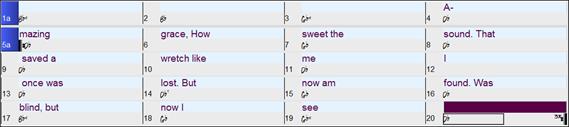

小節単位歌詞

小節単位歌詞は、ノーテーションウィンドウでもコードシートでも入力することができます。

まず、ツールバーの [コード表示] ボタンをクリックし、メニューの「レイヤーを選択」に進み、「小節単位歌詞」を有効にします。すると、小節単位歌詞レイヤーが開きます。

歌詞が入力されていない行では小節単位歌詞レイヤーは開きませんが、小節をクリックすることで開くことができます。

歌詞を入力したい小節で小節単位歌詞レイヤーをダブルクリックします。入力が可能になったことを示す為にレイヤーの色が変化しますので、歌詞をタイプし、[Tab] キーを押します。

|

→ |

|

歌詞が入力され、次の小節での入力が可能になります。

各小節に入力可能な文字数は日本語の場合は127文字、半角英数の場合は255文字です。

一度入力した歌詞を書き換えるには、その部分をクリックするか、[Shift]+[Tab] キーを使って戻り、タイプし直します。レイヤー内では、[Tab] キーを押して前の小節に、[Shift]+Tab] キーを押して後ろに移動することができます。また、矢印キー(カーソルキー)を使って入力済みの歌詞を次の小節に押し出すこともできます。

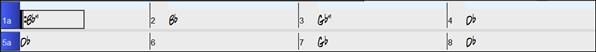

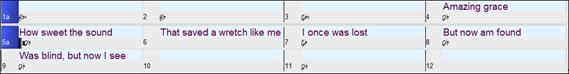

例えば、第13小節にonce was lost、第14小節にbut now am foundとタイプした後で、第13小節はonce was、第14小節は lost、その後の数小節にbut now am foundを分けて入力すべきだったことに気付いたとします。

![]()

まず、Shift+Tabキーを使って第13小節に戻ります。

![]()

次に、矢印キーを使ってカーソルをlostの前に移動します。

![]()

そして、[Enter] キーを押すとlostが第14小節に、but now am foundが第15小節に押し出されます。[Enter] キーではな くBackspaceキーを押すと、lostは第12小節に押し戻されます。

![]()

同じ要領で、[Tab]、[Shift]+[Tab]、矢印キー、Backspace等を使って、正しい小節に歌詞が入力されるまで訂正します。

![]()

小節単位歌詞の入力・編集は演奏中に行うこともできます。

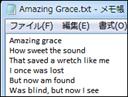

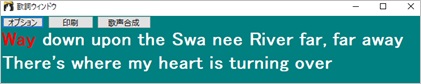

テキストファイルを使った小節単位歌詞の入力

テキストファイルに用意した歌詞を小節単位歌詞レイヤーに貼り付けることができます。

まず、テキストファイルに歌詞を用意します。そして、すべての歌詞を選択し、[Ctrl]+[C] キーを押してクリップボードにコピーします。

Band-in-a-Boxに戻り、歌詞の挿入先をダブルクリックして、[Ctrl]+[V] キーを押します。

![]()

すると、小節単位歌詞レイヤーに歌詞が入力されます。

歌詞の位置が正確ではありませんので、[Tab]、[Shift]+[Tab]、矢印キー等を使って調整します。

テキストファイルを使って、さらに簡単に入力する方法があります。各行を各小節としてとらえて歌詞を用意しておくと、Band-in-a-Boxに貼り付けた後に殆ど編集する必要がありません。下記の図のように、テキストファイルに歌詞をタイプし、すべてを選択して[Ctrl]+[C] キーを押します。

そして、Band-in-a-Boxに戻り、歌詞の挿入先をダブルクリックして、[Ctrl]+[V] キーを押します。

音符単位歌詞を小節単位歌詞に変換

音符単位歌詞を小節単位歌詞に変換することができます。これは編集メニュー>歌詞>音符単位歌詞を小節単位歌詞に変換のコマンドを使って行います。

音符単位歌詞はノーテーションウィンドウで表示しているメロディートラックの個々の音符に対する歌詞の為、他のトラックを表示しているノーテーションウィンドウやコードシートでは見ることはできませんが、小節単位歌詞に書き換えるとどのトラックのノーテーションウィンドウでもコードシートでも見ることができます。

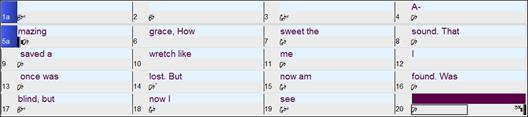

AIで歌詞を生成!

AIを使って歌詞を生成できます!AIとの対話を通じて構想を練ったり、既存の歌詞を改善したり、ゼロから完全な歌詞を作成することが可能です。

編集メニュー>歌詞>AIで歌詞を生成 を選択するか、[A][I][L][Enter]のキーを続けて押すと、AI歌詞生成機能が準備されたマルチピックライブラリが開きます。

まず、モードを6つの中から選択し、そのモードに応じた必要事項を入力します。さらに、必要に応じて「共通要素」欄で題材やジャンル、AIの応答言語等を指定します。最後に【生成】ボタンを押すと、AIが応答します。

AIの応答内容はソングには保存されませんが、ユーザーメモは保存されます。そのため、AIの応答内容を保存したい場合は、コピーしてユーザーメモ欄に貼り付けてください。

AI歌詞モードには下記の6つがあります。

1) 言葉の探索:特定の言葉の同義語、反義語、脚韻、頭韻、関連語をAIに教えてもらいます。

2) 対話型作詞:AIとの対話を通じてアイデアやヒントを得ながら歌詞を作成します。例えば 「愛をテーマにした歌詞を書こう」 と始めるだけで、AIが導いてくれます。

3) 構想プラン:ソングのタイトルや主題をAIに提案してもらい、全体の構想を練ります。

・全体の構想:主題、歌詞例、スタイルの提案等を含めたソングの全体の構想が生成されます。 |

4) 歌詞改善:AIの提案を受けて、既存の歌詞をより良いものに仕上げます。

・歌詞を改良する:より自然な言い回しにしたり、豊かな語彙を取り入れたりすることで、歌詞を改良します。 |

5) 完全作詞:形式、各部の行数、行の長さ等に基づいて、AIが完全な歌詞を作成します。

6) 自由質問:歌詞やコード等についてAIに自由に質問できます。例えば 「F9コードの構成音は?」と聞くと答えてくれます。

共通要素欄は全モードに適用されるオプションで、題材やジャンル、AIの応答言語等を指定できます。

有効:ここにチェックを入れると、この欄の設定はすべてのモードに適用されます。 |

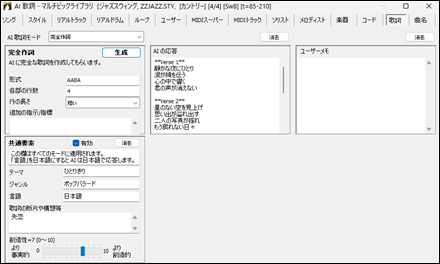

歌詞ウィンドウ

このウィンドウは、音符単位歌詞や小節単位歌詞をカラオケ方式で表示します。下記のいずれかの方法で開くことができます。

・ 編集メニュー>歌詞>歌詞ウィンドウ を選択

・ ツールバーの【歌詞】ボタンを押し、表示されるメニューから「歌詞ウィンドウを開く」を選択

・ [Ctrl]+[Shift]+[L]キーを押す

演奏中、現行の歌詞が強調表示されます。

歌詞をクリックすると、その位置から演奏が開まります。

歌詞だけでなくコード記号も表示することができます。

[オプション] ボタンを押すと、表示の仕方を歌詞の色やフォント、背景色等をカスタマイズすることができます。

[印刷] ボタンを押すと、歌詞をクリップボードにコピーしたり印刷することができます。

[歌詞合成] ボタンを押すと、音符単位歌詞に基いて歌声を合成することができます。

歌詞ウィンドウオプション

このダイアログを使って、コード記号の表示の仕方、歌詞の色やフォント、背景の色等を選択することができます。

コード記号を表示する:歌詞だけでなくコード記号も表示するには有効にします。

歌詞の上にコード記号を表示する:歌詞の上にコード記号を表示するには有効にします。

下から2段目の最後の歌詞が強調表示されたらめくる:歌詞ウィンドウの下から2段目の歌詞が強調表示されたら次を表示するには有効にします。

歌詞付きソングを開く時 歌詞ウィンドウを自動的に開く:有効にすると、歌詞を含むソングを開いた時、歌詞ウィンドウや歌詞テキストウィンドウが自動的に開きます。

オーディオファイルを開く際CDGファイルを開く:これはカラオケウィンドウに関するオプションで、オーディオファイル(WAV/MP3/WMA)を開く際、そのファイルと同じ名前のカラオケファイル(CDG)があれば、一緒に開くようにするには有効にします。

カラオケウィンドウの背景:「画像なし」、「スクロール背景」、「固定背景」から選びます。

背景画像の解像度:カラオケウィンドウの表示には10~15%のCPUが使用されます。CPU使用率を小さくするには背景画像の解像度を低く設定します。

歌詞テキストウィンドウ

このウィンドウでは書式設定(フォント、カラー、太字等)を含む歌詞やメモを表示することができます。ワード等とやりとりしたり、小節単位歌詞や音符単位歌詞をこのウィンドウに貼り付けることもできます。

ウィンドウを開くには、ツールバーの [歌詞] ボタンを押し、表示されるメニューの「歌詞テキストウィンドウを開く」を選択します。または、ホットキー [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[L] を押します。歌詞ウィンドウオプションダイアログの「歌詞付きソングを開く時 歌詞ウィンドウを自動的に開く」が有効の場合はこのウィンドウに歌詞が入力されているソングを開くと自動的にウィンドウが開きます。

ウィンドウに歌詞を入力するには、直接タイプするか、クリップボードにコピーしたワード等からの歌詞を貼り付けます。ワード等の書式設定は維持されます。

ウィンドウ上部のボタンを使って書式を変更したり、クリップボードにコピーしておいた歌詞を貼り付けたり、印刷したりすることができます。

小節単位歌詞や音符単位歌詞をこのウィンドウに貼り付けることもできます。一番右端のボタン![]() をクリックして歌詞の印刷/コピーダイアログを開き、必要な項目にチェックを入れて [歌詞をクリップボードにコピー] を押します。歌詞テキストウィンドウに戻り、貼り付けたい場所をクリックし、

をクリックして歌詞の印刷/コピーダイアログを開き、必要な項目にチェックを入れて [歌詞をクリップボードにコピー] を押します。歌詞テキストウィンドウに戻り、貼り付けたい場所をクリックし、![]() ボタンか [Ctrl]+[V] キーを押します。

ボタンか [Ctrl]+[V] キーを押します。

印刷

MIDIデータが入力されているトラックの楽譜を印刷できます。 楽譜には、コード、タイトル、歌詞、作曲者名等を含めることが可能です。

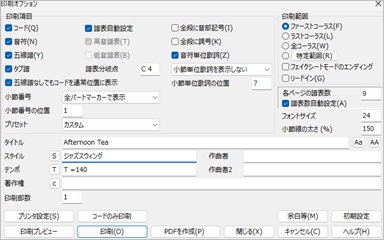

印刷オプション

楽譜を印刷するには、まずリードシートウィンドウに対象トラックを表示します。次に、ツールバーの【印刷】ボタンを押すか、[Ctrl]+[P]キーを押します。印刷オプションダイアログが開いたら、印刷項目を選択し、必要に応じてオプションを設定して、【印刷】ボタンを押します。

コード / 音符 / 五線譜:印刷したい項目を有効にします。五線譜だけを有効にし、他の要素を無効にすると、白紙の五線譜を印刷することができます。

高音譜表:普通は有効にし、高音譜表を印刷しますが、ベーストラック、またはピアノトラックの左手用の譜表のみを印刷するには無効にします。

低音譜表:メロディーやソロのトラックの場合、低音譜表は不要ですので無効にします。ピアノ、ベース、ドラムのトラックの場合は有効にします。

譜表自動設定:有効にすると、譜表の選択が自動的に行われます。メロディートラックは高音譜表のみ、ベーストラックは低音譜表のみ、ピアノトラックは両方の譜表が印刷されます。

譜表分岐点:高音譜表と低音譜表をどこで分けるかを設定します。メロディーやソロのトラックの場合、すべての音符が高音譜表に収まるよう、分岐点をC4に設定します。

タブ譜:ギターとベースのトラックを印刷する際、タブ譜を表示するには有効にします。

五線譜なしでもコードを通常位置に表示:有効にすると、五線譜を印刷しない場合、五線譜を印刷する場合と同じ位置にコードが表示されます。

小節番号:小節番号をどのように表示するかを設定します。

選択プリセット:印刷対象項目を素早く設定します。

小節番号の位置:1~7の値を入力して小節番号の位置を設定します。値が大きい程、五線譜から離れます。

歌詞の位置:小節単位歌詞を五線譜の下に表示する場合どの位置に置くかを設定します。

小節単位歌詞:小節単位歌詞を印刷することができます。五線譜の下に表示場合はその位置を「歌詞の位置」のオプションで調整します。

音部記号を全段で表示:普通、音部記号は最上段でのみ表示しますので無効にします。各段で表示したければ有効にします。

調号を全段で表示:普通、調号は最上段でのみ表示しますので無効にします。各段で表示したければ有効にします。

音符単位歌詞:メロディートラックに入力した音符単位歌詞を印刷するには有効にします。

印刷範囲:特定のコーラスや範囲を印刷することができます。

小節線の太さ:小節線の太さを設定します。

リードイン:ソングにリードインがある場合、自動的に有効に設定されますが、無効にしてもかまいません。

全体のフォントサイズ:印刷時のフォントサイズを設定します。

[余白、その他] :印刷時の余白やその他の要素を設定する為のダイアログを開きます。

テンポを自動入力する:有効にすると、印刷オプションダイアログを開いた際、「テンポ」欄に現行のテンポが自動的に入力されます。 パートマーカーを表示する:有効にすると、パートマーカーを付けた小節にはパートマーカーが表示されます。(例:1a、17b) 小節番号の表示をに_ずらす:このオプションを使って、小節番号をずらすことができます。例えば2を入力すると、第1小節は第3小節として表示されます。 |

各ページの譜表数:1ページあたりの譜表数を設定します。タイトルを表示する場合、1ページ目の1段目にタイトルが表示されることを念頭に置いて設定します。例えば「10」に設定すると、1ページ目はタイトルと9段分の譜表、2ページ以降は各ページ10段分の譜表が表示されます。

自動設定:有効にすると1ページあたりの譜表数が自動設定されます

印刷部数:一度に印刷する部数を選択します。

タイトル:この欄にはソングのタイトルが自動的に入力されますが、印刷したくなければ削除します。タイトルは1ページ目の最上段の中央に表示されます。2ページ以降では最下段の五線譜の下に表示されます。 [Aa] ボタンは入力済みの英語のタイトルを大文字と小文字で表示します。 [AA] ボタンは入力済みの英語のタイトルを大文字だけで表示します。いずれのボタンも日本語のタイトルには影響を与えません。

スタイル: [S] ボタンを押すと、現在選択されているスタイルの名前が入力されます。スタイルの名前は1ページ目の左上に表示されます。

テンポ: [T] ボタンを押すと、現行ソングのテンポが入力されます。(豆知識:余白、その他の設定ダイアログの「テンポを自動的に入力する」を有効にしておくと、この欄は自動的に入力されます。)テンポは1ページ目の左上に表示されます。

著作権: [c] を押すと、著作権記号(c)が入力されます。著作権情報は1ページ目の左下に表示されます。

作曲者 / 作曲者2:作曲者の名前を印刷するにはここにタイプします。作曲者の名前は1ページ目の右上に表示されます。

[プリンタ設定]:ご使用のプリンタの設定ダイアログを開きます。

[コードのみ印刷] 音符や五線譜等を含めずコードだけ印刷します。

[印刷プレビュー]:印刷する楽譜のイメージを画面上で確認することができます。

[印刷]:楽譜をプリンタに送って印刷します。

[PDFを作成]:印刷するのではなく、PDFファイルを作成して画面に表示します。

[閉じる]:ダイアログの設定を維持してダイアログを閉じます。

印刷プレビュー

「印刷オプション」ダイアログの [印刷プレビュー] ボタンを押すと、楽譜を印刷する前に画面上で確認することができます。

画面上部のボタンを使って表示をコントロールしたり、楽譜を画像ファイルとして保存したり、クリップボードにコピーしたりすることができます。

[現頁] [次頁] [最初頁] [最終次頁]:ページを切り替えます。

[オプション] :プレビュー内の楽譜の幅や高さを変更します。

[画面幅で表示]:画面いっぱいに表示します。

[全体を表示]:1ページ全体を画面に表示します。

[印刷設定]:印刷オプションダイアログに戻ります。

[現頁保存] [数頁保存]:現行ページまたは指定のページを楽譜を画像ファイルとして保存することができます。ダイアログが開いたら、画幅や高さ、画像ファイルの形式を選択します。JPG形式を選ぶ場合は画像品質とスムーズを設定することができます。画像品質を最高値の100にすると、最も高画像になりますが、ファイルサイズも最も大きくなります。画像品質の値を変更する度にファイルのおおよそのサイズが計算されます。

[コピー]:クリップボードにコピーします。

[印刷開始] 楽譜をプリンタに送ります。

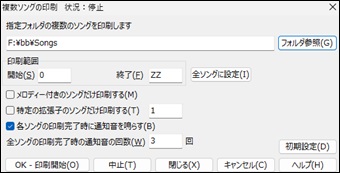

複数ソングの印刷 (フェイクブックの作成)

一曲分の楽譜を印刷するには印刷オプションダイアログを使いますが、数曲を印刷するには「フェイクブックの印刷」ダイアログを使うと便利です。特定のスタイルのソングのみ、特定の頭文字で始まるソングのみ、メロディー付きのソングのみ、といった指定をしながらまとめて印刷することができます。各ソングはできるだけ1枚に収まるよう自動調整されます。

このダイアログを開くには、ファイルメニューの「フェイクブックを印刷」を選択します。ダイアログを開く前に、楽譜に含める内容を印刷オプションダイアログで設定しておくとよいでしょう。

印刷範囲:例えば、最初の文字がA~Mのソングをが既に印刷済みで、N以降のソングを印刷したい場合、「開始」にNを入力すると最初から印刷せずにすみます。

[全ソングに設定]:指定フォルダのすべてのソングを印刷するにはこのボタンを押します。すると、「開始」が空白となり、「終了」に ZZ が入力されます。これは、数字で始まるソング(例78JazFnk.MGU)は英字で始まるソングの前に並べられていますので、「開始」をAでなく空白にすることによって、そのようなソングを含めるようにするためです。

メロディー付きのソングだけ印刷する:メロディー付きソングだけを印刷するには有効にします。

このスタイル拡張子付きのソングだけ印刷する:ソングには普通MGUまたはSGUの拡張子が付いていますが、スタイルファイル名がZZから始まる24の基本スタイが選択されているソングにはUの部分が別の文字または数字になっています。このオプションにチェックを入れ、右に数字か文字を入力することで特定の拡張子が付いているソングを印刷することができます。(1=ZZJAZZ、2=ZZCOUN12、3=ZZCOUNT、4=ZZBOSSA、5=ZZETHNIC、6=ZZBLUSHF、7=ZZBLUSTR、8=ZZWALTZ、9=ZZPOPBAL、A=ZZSHFROK、B=ZZLITROK、C=ZZMEDROK、D=ZZHEVROK、E=ZZMIAMIP、F=ZZMILLYP、G=ZZFUNK、H=ZZJAZWAL、I=ZZRUMBA、J=ZZCHACHA、K=ZZBOUNCY、L=ZZIRISH、M=ZZPBAL12、N=ZZOLCTRY、O=ZZREGGAE、U=その他)

各ソングの印刷完了時に通知音を鳴らす:有効にすると、各ソングの印刷完了時に通知音が鳴ります。(注釈:音は環境設定ダイアログの「通知と共に発信音を鳴らす」を有効にしないと聞こえません。)

全ソングの印刷完了時の通知音の回数:すべてのソングの印刷が完了すると、ここで指定した回数分音が鳴ります。

[OK - 印刷開始]:印刷を開始します。Band-in-a-Box はプリントマネジャーが適切な数のソングを印刷するよう常に監視する為、過負荷をかけることはありません。プリンタ用紙が切れても、プリントマネジャーから Band-in-a-Box に待機するよう指示がありますので、プリンタに用紙を補給した時点で印刷作業を続けられます。印刷状況はこのダイアログの最上に表示されます。