Band-in-a-Box Windows 版 バージョン32 マニュアル

第5章 ソングの演奏

ファイルを開く

Band-in-a-Boxでは、Band-in-a-Boxソングファイル(.SG_、.MG_)、オーディオファイル(WAV、MP3、M4A等)、MIDIファイル、カラオケファイル、動画ファイル、MusicXMLファイル、ABC譜ファイルを開くことができます。

ファイルを開くには、ツールバーの 【開く】か【ソング】ボタンを使います。【ソング】ボタンの上部を押すと、規定の方法でファイルを開けます。それ以外の方法で開くには、ボタンの下部を押し、表示されるメニューを使います。ボタン上部の規定動作は、メニュー内の「ボタン上部の規定動作を設定」を使って変更できます。

「ファイルを開く」ダイアログでソングを開く

ツールバーの【開く】か【ソング】ボタンを使って、「ファイルを開く」のダイアログを開きます。または、[F3]か[S][S][4][Enter]を押します。

Band-in-a-Boxでサポートされるすべてのファイルタイプが表示されるので、.MGUまたは.SGUの拡張子が付いているファイルを選択します。

ドラッグ&ドロップでファイルを開く

エクスプローラからBand-in-a-Boxにファイルをドラッグ&ドロップすることで、開くことができます。この機能に対応するファイルの形式は、ソングファイル(.SGU、.MGU)、オーディオファイル(.WAV、.M4A、.MP3等)、MIDIファイル(.MID)、MusicXML(.XML等)、ABC譜ファイル(.abc)です。ファイルの形式によっては、新規ファイルとして開くか、現行ソングにインポートできます。どちらにするかは、ファイルをドロップした際に選択できます。

ソングピックウィンドウでソングを開く

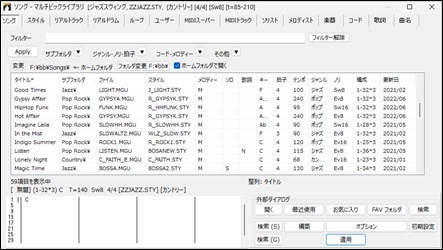

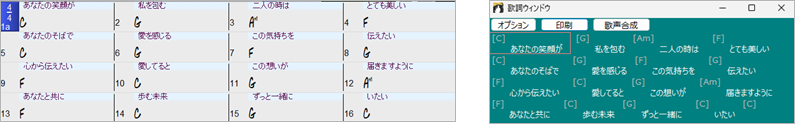

このウィンドウでは、最高60,000曲のソングを表示でき、各ソングの詳細情報(タイトル、スタイル、キー、テンポ、拍子、メロディー/ソロ/歌詞の有無等)が確認できます。ソングを開く前ウィンドウ内でコード進行を確認したり、現行ソングと同じコード進行やメロディーを持つソングを検索したりすることも可能です。

ウィンドウを開くには、ツールバーの【開く】か【ソング】ボタンを使います。または、[Ctrl]+[F3]キーか [S][S][1][Enter]キーを押します。

最初にウィンドウを開くと、ホームフォルダ (C:\bb\Songs) のソングリストの構築が促されるので、指示に従います。

ホームフォルダ以外のフォルダのソングを表示するには、左上部の【変更】ボタンを押します。そして、該当メニューを使ってフォルダを参照したり、お気に入りフォルダダイアログを開いたりして目的のフォルダを指定します。このボタンのメニューを使ってホームフォルダを変更することもできます。

「ホームフォルダで開く」にチェックを入れておくと、フォルダを指定せずにウィンドウを開いても、現行フォルダでなくホームフォルダが表示されます。

ウィンドウの左下にはリストで選択中のソングのコード進行が表示され、ソングを開く前に確認できます。このコード進行をハイライト選択し、コピーしてテキストファイル等に貼り付けることもできます。

リストを様々な要素で絞り込み表示できます。

|

【文字フィルター】:例えばloveとタイプすると、いずれかの列でloveを含むソングを検索できます。 |

【コード・メロディー】フィルターボタンを押し、表示されるメニューの「指定のコード進行に一致」を選択すると、指定するコード進行を持つソングを検索できます。

|

ダイアログを開いたら、入力欄にDm7 | G7 | C | というように小節線を縦棒で表しながらコードをタイプします。この機能はコードの変化形を同じと判断するため、例えばCを探す際、CMaj7やC/Eも検索結果に含まれます。 |

【コード・メロディー】フィルターボタンを押し、表示されるメニューから「現行ソングの指定範囲のコード進行に一致」を選択すると、現在開いているソングの指定範囲のコード進行と同じコード進行を持つソングを検索できます。ダイアログを開いたら、「範囲の指定」欄で開始小節と小節数を入力して範囲を指定します。【更新】ボタンを押すと、その範囲のコード進行がダイアログに表示されます。検索条件に、「キーが相対的に同じ」、「キーが同じ」、「コードのエクステンションが同じ」、「拍子が同じ」を加えることもできます。

【コード・メロディー】フィルターボタンを押し、表示されるメニューから「現行ソングの指定範囲のメロディーに一致」を選択すると、現在開いているソングの指定範囲のメロディーと同じメロディーを持つソングを検索できます。ダイアログを開いたらまず、照合先トラックを選択します。そして、範囲を指定し、【更新】ボタンを押します。初期設定では、例えば C4,D4,E4は C4,D3,E5 と同じというように、オクターブの動きが違っても同じと判断されますが、「オクターブの動きが同じ」を有効にすると、例えば C4,D4,E4は C4,D3,E5とは違うと判断されます。

【コード・メロディー】フィルターボタンを押し、表示されるメニューから「現行ソングの指定範囲のメロディーに一致」を選択すると、現在開いているソングの指定範囲のメロディーと同じメロディーを持つソングを検索できます。ダイアログを開いたらまず、照合先トラックを選択します。そして、範囲を指定し、【更新】ボタンを押します。

ウィンドウの右下には、ソングを他の方法で検索したり、オプションを選択したり、他のダイアログにアクセスするためのボタンがあります。

【開く】:「ファイルを開く」のダイアログを開きます。 |

ショートカットキーを使ってソングを開く

ファイル名が分かっていれば、ショートカットキーを使ってソングを素早く開けます。[S][O][N][G](ファイル名)[Enter] の順にタイプします。ファイル名は一部でも構いません。例えば、現行フォルダがSongsの際に[S][O][N][G][Z][Z][W][Enter] と打つと、Songsフォルダに保存されているzzwaltz.MG8が開きます。

お気に入り/最近使ったソングを開く

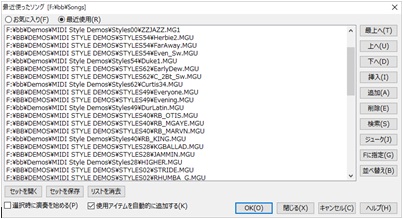

ツールバーの [開く] か [ソング] ボタンを使って、「お気に入りソング」または「最近使ったソング」ダイアログを開きます。ホットキーを使う場合は、お気に入りソングは [S][S][3][Enter]、最近使ったソングは [S][S][4][Enter] です。

左上のボタンを使って「お気に入り」と「最近使用」のリストを切り替えます。「お気に入り」のリストには、 [Fに指定] ボタンを使って追加したソングが表示されます。「お気に入り」のリストを表示している時にこのボタンを押すと、選択するソングを追加できます。「最近使用」のリストを表示している時にこのボタンを押すと、リスト内の選択ソングが追加されます。「最近使用」のリストには、使ったソングが自動的に追加されます。新規に保存したソングも追加されます。(「使用アイテムを自動的に追加する」を有効にしておいてください。)

右端のボタン([最上へ] [上へ] 等)を使って、リストの並べ替えや検索ができます。 [ジューク] ボタンを使って、ジュークボックス形式で連続演奏することもできます。

[セットを開く] [セットを保存] ボタンを使って、異なる「セット」を用意できます。例えば、「お気に入りスムーズジャズセット」「最近使用したモダンカントリーセット」等を揃えることが可能です。

ソングを選んだら、 [OK] ボタンを押します。「選択時に演奏を始める」に有効にしておくと、このボタンを押すとすぐに演奏が開始します。

お気に入りフォルダからソングを開く

ソングを一度開くと、そのフォルダがお気に入りフォルダとして自動的に登録されます。お気に入りフォルダを表示するには、ツールバーの [開く] か [ソング] ボタンを押し、表示されるメニューの「お気に入りフォルダからソングを開く」を使います。または、[S][S][6][Enter] キーを押します。「お気に入りフォルダ」ダイアログが開きますので、フォルダを選択し、 [OK] ボタンを押します。すると、選択したフォルダを表示する「ファイルを開く」のダイアログが開きますので、ソングを選択し、 [開く] ボタンを押します。

前のソングを開く/次のソングを開く

ツールバーの [開く] か [ソング] ボタンを押し、表示されるメニューの「前のソングを開く」または「次のソングを開く」を使うと、アルファベット順で現行ソングの前または次に並んでいるソングを開くことができます。ホットキーは、前のソングを開くには [S][S][7][Enter] か [Ctrl]+[Shift]+[F8]、次のソングを開くには [s][s][8][Enter] か [Shift]+[F8]です。

MIDIファイルを開く

ツールバーの [開く] ボタンを押し、表示されるメニューの「MIDIファイルを開く」を使います。または、ファイルメニュー>開く(各種)>MIDIファイルを開く を使います。ホットキー [S][S][9][Enter] を使うこともできます。

MIDIファイル(.MID)を開くと、コード進行がコードシートに書き出され、その他のデータはメロディートラックに書き出されます。スタイルは自動的に無効に設定されます。これは、MIDIファイルをそのまま、つまり、伴奏生成なしで再生する為です。MIDIファイルとBand-in-a-Boxによる伴奏を一緒に聞きたければ、ツールバーの現行ソング欄に表示されるスタイル名を右クリックし、メニューの「スタイル有効」にチェックを入れます。そして、スタイルを選択し、画面の [演奏] ボタンを押します。

カラオケファイルを開く

ツールバーの [開く] ボタンを押し、表示されるメニューの「カラオケファイルを開く」を選びます。または、ファイルメニュー>開く(各種)>カラオケファイルを開く を使います。ホットキー [S][S][1][3][Enter] を使うこともできます。

カラオケファイル(.KAR)を開くと、コード進行がコードシートに書き出され、その他のデータはメロディートラックに書き出されます。スタイルは自動的に無効に設定されます。これは、カラオケファイルをそのまま、つまり、伴奏生成なしで再生する為です。カラオケファイルとBand-in-a-Boxによる伴奏を一緒に聞きたければ、ツールバーの現行ソング欄に表示されるスタイル名を右クリックし、メニューの「スタイル有効」にチェックを入れます。そして、スタイルを選択し、画面の [演奏] ボタンを押します。

オーディオファイルを開く

ツールバーの [開く] ボタンを押し、表示されるメニューの「オーディオファイルを開く」を選びます。または、ファイルメニュー>開く(各種)>オーディオファイルを開く を使います。ホットキー [S][S][1][0][Enter] を使うこともできます。

オーディオファイルを開くと、スタイルは自動的に無効に設定されます。(ツールバーの現行ソング欄に表示されるスタイル名に×が付きます。)これは、オーディオァイルをそのまま、つまり、伴奏生成なしで再生する為です。オーディオファイルとBand-in-a-Boxによる伴奏を一緒に聞きたければ、ツールバーの現行ソング欄に表示されるスタイル名を右クリックしてメニューの「スタイル有効」にチェックを入れます。そして、スタイルを選択し、画面の演奏ボタンを押します。

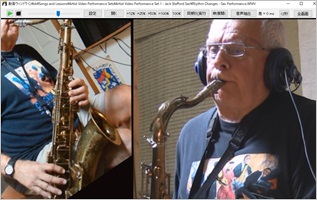

動画ファイルを開く

ファイルメニュー>開く(各種)>動画ファイルを開く を使ってMP4やAVI形式等の動画ファイルを選択します。ファイルを選択すると、動画ウィンドウが開き、映像が表示されます。プロの演奏を見ながら楽器を練習するのに便利やウィンドウです。

MusicXMLファイルを開く

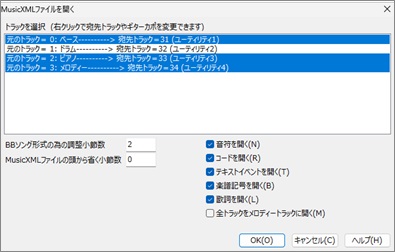

Finale、Sibelius、Guitar Pro等の楽譜編集プログラムで作成したMusicXMLファイル(.xml、.mxl、.musicxml)を開くには、ツールバーの [開く] ボタンを押し、表示されるメニューの「MusicXMLファイルを開く」を選択します。

「トラックを選択」の欄にMusicXMLファイルに存在するトラックが表示されます。ここで、Band-in-a-Boxに開きたいものを選択します。複数を選択するには[Ctrl] キーを押しながらクリックします。MusicXMLファイルに含まれていても、この欄で選択されないトラックは開きませんのでご注意ください。

初期設定では、MusicXMLファイルに存在するすべてのトラックはユーティリティトラック1~16に開きます。「トラックを選択」の欄を右クリックすると、トラックの宛先を変更したり、ギターカポの設定を行ったりすることができます。

「トラックを選択」の欄を右クリックすると、各トラックの宛先を変更したり、ギターカポの設定を行うことができます。

取り入れるトラックや宛先を選択したら、ファイルからどのデータ(音符、コード、テキストイベント等)を取り入れるかを選択します。

「全トラックをメロディートラックに開く」のオプションを有効にすると、「トラックを選択」の欄で選択したトラックが全部メロディートラックに開いてしまいます。メロディートラックにまとめないで各トラックを「トラックを選択」の欄で設定したとおりに開くには、このオプションを無効にしてください。

「BBソング形式の為の調整小節数」のオプションでは、MusicXMLファイルを開く際に頭に付け加える小節数を入力します。これは、Band-in-a-Boxのソングの出だしの2小節カウントインに合わせる為のものです。MusicXML ファイルにカウントインがなければ、「2」を入力してください。

「MusicXMLファイルの頭から省く小節」のオプションを使って、特定の小節からデータを読み込むことができます。例えば「4」を入力すると、MusicXMLファイルの第5小節からデータが読み込まれます。

トラックの選択や宛先の変更、データの選択、その他のオプションの設定を行ったら、 [OK] ボタンを押し、MusicXMLファイルをBand-in-a-Boxに開きます。

ABC譜ファイルを開く

世界で広く使われているシンプルなテキスト形式のABC譜ファイルを開くには、ツールバーの【開く】ボタンを押し、表示されるメニューから「ABC譜ファイルを開く」を選択します。ABC譜ファイルに関する詳細は、abcnotation.comをご覧ください。

LyricLabファイルを開く

LyricLab (開発者 Joanne Cooper、ウェブサイト www.lyriclab.net) が生成した歌詞やコードを取り入れることができます。

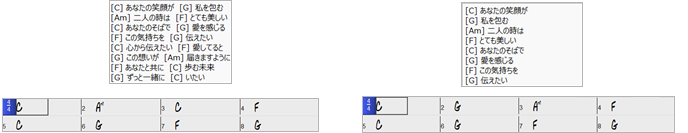

LyricLabのウェブサイトでは、雰囲気、ミュージシャン、キー、歌詞の言語等を選択するだけで、数秒で歌詞やコードが自動生成されます。生成された歌詞やコードはテキストファイルにコピーして保存できます。(注釈:日本語の歌詞を含むテキストファイルはANSI文字コードで保存してください。) テキストファイルの各行はBand-in-a-Boxでは各小節に相当します。このため、テキストファイルを保存する際に、各行のコードの数を1つにしておく必要があります。例えば、下の左図のように、各行にコードが2つずつあるテキストファイルをBand-in-a-Boxで開くと、各行の最初のコードしか認識されません。しかし、下の右図のように、2つ目のコードの前に改行を加え、各行にコード1つだけにしておいてからテキストファイルを開くと、すべてのコードが認識されます。。

ファイルの用意ができたら、Band-in-a-Boxに戻り、[L][L][Enter]キーを押すか、ファイルメニュー>LyricLabファイルを開く を使って該当ファイルを開きます。すると、コードがコードシートに書き出され、歌詞は小節単位歌詞としてコードシートや歌詞ウィンドウ等に表示されます。

スタイルの選択

伴奏トラックを自動生成するには、スタイルが必要です。Band-in-a-Boxには、ジャズ、ポップ、ロック、カントリー、フォーク、ブルース、ワールド等の多様なジャンルのスタイルが豊富に備わっています。

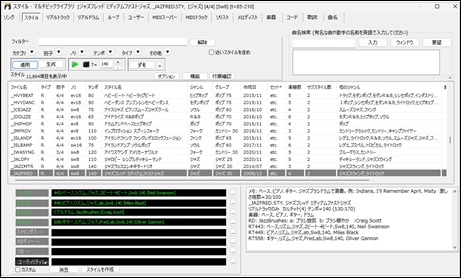

スタイルピックウィンドウを使用すると、検索、絞り込み表示、並べ替え、オーディオデモの試聴等の機能を活用しながらスタイルを選択できます。 このウィンドウを開くには、ツールバーの【スタイル】ボタンを使います。または、[S][Enter]か[Ctrl]+[F9]を押します。

リストでスタイルをクリックし、【デモ】ボタンを押すとか、そのスタイルをオーディオデモで試聴できます。また、【+】ボタンを押すと表示されるメニュー内の「ダブルクリックしたらオーディオデモでなくソングで試聴する」からチェックが外れている場合は、リストでスタイルをクリックすることで、デモが再生されます。

スタイルを選択し、リストの右上にある【適用】ボタンを押すと、選択スタイルが現行ソングに適用されます。このボタンを押してもトラックは生成されません。【生成】ボタンを押した場合は選択スタイルが現行ソングに適用され、そのスタイルによってトラックが生成されます。 (詳細は第6章)

演奏の操作

ツールバーのボタンまたはPCキーを使って、演奏を操作します。

![]()

[演奏] 既に生成された伴奏を使って演奏します。初めて演奏する(伴奏がまだない)場合は伴奏を生成してから演奏します。

[演奏(新伴奏)] 伴奏を新たに生成し、演奏します。フリーズ中のソングでは伴奏を生成しませんが、[Shift] キーを押しながらボタンを押すと伴奏を生成できます。[F4]

[繰返し演奏] ボタンにチェックが入っている場合、ソングは最後まで演奏したら最初に戻って繰り返しを続けます。ボタンをクリックすると、繰り返しに関するメニューが表示され、範囲を設定するダイアログを開いたり、全体の繰り返しを切り替えることができます。

[指定小節から演奏] 指定する小節から演奏します。[Ctrl]+[F]

[停止] 演奏または録音を停止します。[Esc]

[一時停止] 演奏を一時停止します。再度押すと、現行位置から演奏が開始します。[Ctrl]+[H]

ボリューム・パン・リバーブ・トーンの設定

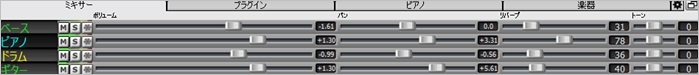

各トラックのボリュームやミキサーの設定はミキサーウィンドウで行います。

数値を変更するには、スライダーを左右に動かすか、スライダーや数値上にカーソルを置きマウスホイールを動かします。[Ctrl]キーか[Shift]キーを押しながらスライダーを動かすと、全トラックの数値が変わります。[Ctrl]キーを押しながらスライダーを動かすと、全トラックの数値が同じになって変化します。[Shift]キーを押しながらスライダーを動かすと、数値は相対的な釣合いを保ったまま変化します。また、スライダーをダブルクリックすると、初期設定の値にリセットされます。変更はソングの演奏中でも行えます。

特定トラックの消音/ソロ演奏

ミキサーウィンドウの【M】か【S】ボタンを使用します。

![]()

【M】ボタンが赤または青で表示されているトラックは消音状態です。【S】ボタンが黄色で表示されているトラックはソロ状態です。

青で表示されている【M】ボタンを右クリックすることで、他のトラックのソロや消音状態を変更できます。例えばギタートラックがソロの状態の際に、青で表示されているドラムトラックの【M】ボタンを押すと、ドラムトラックの消音が解除されると同時にギタートラックのソロが解除されます。

ショートカットキーを使って消音やソロをすることもできます。

[Alt]+[2] =全トラックを消音 |

[Alt]+[Shift]+[Z] = 現行トラックをソロ |

[Alt]+[3] = ベーストラックを消音 |

[Alt]+[2] の後に [Alt]+[3] = ベーストラックをソロ |

[Alt]+[4] = ピアノトラックを消音 |

[Alt]+[2] の後に [Alt]+[4] = ピアノトラックをソロ |

[Alt]+[5] = ドラムトラックを消音 |

[Alt]+[2] の後に [Alt]+[5] = ドラムトラックをソロ |

[Alt]+[6] = ギタートラックを消音 |

[Alt]+[2] の後に [Alt]+[6] = ギタートラックをソロ |

[Alt]+[7] = ストリングストラックを消音 |

[Alt]+[2] の後に [Alt]+[8] = ストリングストラックをソロ |

[Alt]+[8] = メロディートラックを消音 |

[Alt]+[2] の後に [Alt]+[9] = メロディートラックをソロ |

[Alt]+[9] = ソロトラックを消音 |

[Alt]+[2] の後に [Alt]+[9] = ソロトラックをソロ |

[Alt]+[0] = スルートラックを消音 |

[Alt]+[2] の後に [Alt]+[0] = スルートラックをソロ |

MIDIトラックの楽器の選択

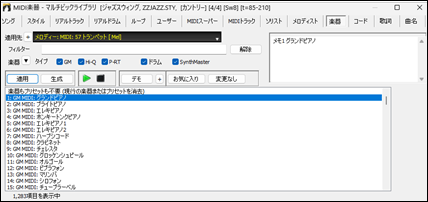

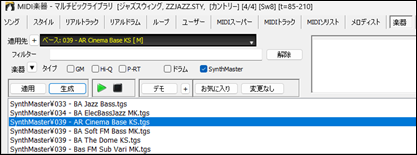

マルチピックライブラリを使って、宛先トラックの選択、楽器の試聴、フィルター機能等を活用しながら、MIDIトラックの楽器を選択できます。

ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン (または [F7]キーか[M][Enter]キー) を使ってマルチピックライブラリを開き、上部の【楽器】タブを押して、MIDI楽器のリストを表示します。

まず、左上部のドロップダウンから対象トラックを選択します。そして、フィルターや試聴等の機能を活用しながらMIDI楽器を選択します。目的のMIDI楽器が見つかったら、【適用】ボタンを押して、そのMIDI楽器を宛先トラックに適用します。このボタンを押してもトラックの生成は行われません。【生成】ボタンを押すと、選択したMIDI楽器が宛先トラックに適用され、さらにトラックが生成され、ソングが演奏されます。

プラグイン (シンセサイザー/エフェクト) の選択

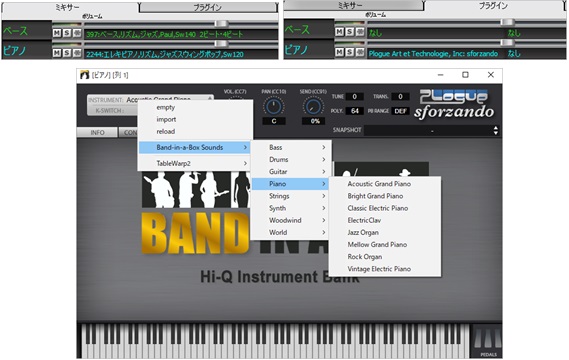

各トラックに対し、MIDI出力ソフトウェアシンセサイザー(sforzando、CoyoteWT、SynthMaster等)やエフェクト(リバーブ、ピークリミット等)を選択できます。選択はミキサーウィンドウのプラグインの画面で行います。

。

MIDIのトラックには1つのシンセサイザーと3つのエフェクトを選択でき、オーディオのトラックには4つのエフェクトを選択できます。プラグインを選択すると、初期設定ではそのウィンドウが自動的に開きます。

プラグインの名前をクリックするとメニューが開き、プラグインの選択、プリセットやグループの選択*、プラグインのオプションの設定等を行えます。 (*注釈:プリセットとは個々のプラグインで行った設定、グループとは各トラックで選んだプラグインのまとまりのことです。グループは、各トラックに選択しているすべてのプラグインのプリセットを含んでいて、TGSファイルとして保存されます。)

VST3プラグイン

VST2やDXiだけでなく、VST3もプラグインとして使用できます。

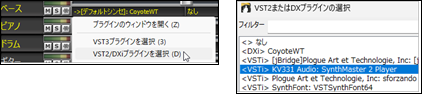

VST3を選択するには、目的のトラックを右クリックし、メニューから「VST3プラグインを選択」を選びます。すると、VST3選択ウィンドウが開きます。初めてこのウィンドウを開く際、リストは空の状態で、VST3プラグインのスキャンを求められます。「はい」と答えると、スキャンが開始されます。スキャンが完了すると、選択可能なVST3プラグインのリストが表示されます。

現行トラックにVST3プラグインを適用するには、それをリスト内でダブルクリックするか、画面右下にある【選択】ボタンを押します。

ソフトウェアシンセサイザー Sforzando

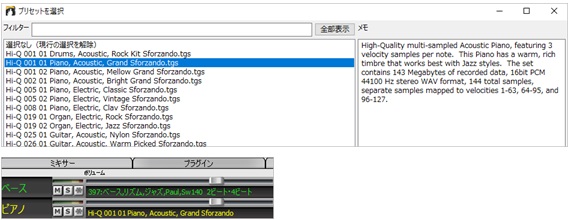

sforzando (Plogue社開発) は .SFZ形式に対応したサウンドプレイヤーです。Band-in-a-BoxではMIDIトラックをHi-Q楽器で再生するVSTソフトウェアシンセサイザープラグインとして使用できます。

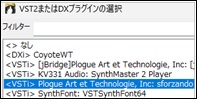

MIDIトラックをsforzandoで再生するには、ミキサーウィンドウのプラグインの画面で現在選択されているシンセサイザーの名前をクリックし、表示されるメニューから「VST2またはDXiプラグインを選択」を選択します。ダイアログが開いたら、<VSTi>Plogue Art et Technologies, Inc: sforzandoを選んで【OK】ボタンを押します。

すると、sforzandoのウィンドウが自動的に開くので、左上部にある【INSTRUMENT】をクリックしてHi-Q楽器を選択します。

上記以外にも、sforzandoとHi-Q楽器のプリセットを選択する方法があります。ミキサーまたは画面上部のトラックボタンを右クリックし、表示されるメニューでMIDI楽器を選択>Hi-Q楽器のプリセットを選択に進みます。ダイアログが開いたら、プリセット(.tgs)を選択し、OKボタンを押します。その後、Hi-Q楽器とsforzandoが選択されていることをミキサーウィンドウで確認できます。

また、MIDIスーパートラックを含むスタイルを選択すると、該当トラックにHi-Q楽器とsforzandoが自動的に設定されます。ミキサーウィンドウのプラグイン画面に表示されるsforzandoの名前を右クリックすると、そのウィンドウが開きます。ここで、Hi-Q楽器にエフェクトを加えたり、別のHi-Q楽器に変更したりできます。

ソフトウェアシンセサイザー SynthMaster Player

Band-in-a-Boxには、KV331 Audioが開発したソフトウェアシンセサイザー SynthMaster Player (64ビット)が付属します。SynthMaster Playerには多くの音色が含まれており、特にモダンやテクノ系のサウンド作成に役立ちます。

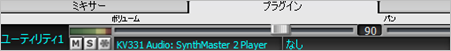

MIDIのトラックをSynthMaster Playerで再生するには、ミキサーウィンドウのプラグインの画面で、現在選択されているシンセサイザーの名前をクリックします。ダイアログが開いたら、<VSTi> KV331 Audio: SynthMaster 2 Playerを選択し、【OK】ボタンを押します。

MIDI のトラックを SynthMaster Player で再生するには、ミキサーウィンドウのプラグインの画面で現在選択されているシンセサイザーの名前をクリックし、メニューの「プラグインを選択」をクリックします。ダイアログが開いたら、<VSTi> KV331 Audio: SynthMaster 2 Player を選んで【OK】ボタンを押します。

すると、該当トラックにSynthMaster Playerが使用されることをミキサーウィンドウで確認できます。

![]()

SynthMaster Playerにはたくさんの音色が含まれています。ミキサーウィンドウのKV331 Audio: SynthMaster 2 Playerと表示されている部分をクリックすると、SynthMaster Playerのウィンドウが開きます。ここで、音色を選択できます。

SynthMaster Playerを使うMIDIスーパートラックを任意のトラックに取り入れることができます。これは、マルチピックライブラリまたはMIDIスーパートラックの選択ダイアログを使って行います。どちらを使ってもかまいませんが、マルチピックライブラリでは、宛先トラックの選択、より便利な試聴、様々なフィルター機能、特定範囲のトラックの生成などを使用できるため、こちらをお勧めします。

マルチピックライブラリを使用する場合、ツールバーの【マルチピックライブラリ】または[F7]キーを使ってウィンドウを開き、【MIDIスーパー】タブを押して、MIDIスーパートラックのリストを表示します。次に、宛先トラックを左上部のドロップダウンから選択します。そして、フィルター欄にSynthMasterと入力します。SynthMaster Playerを使うMIDIスーパートラックが表示されるので、試聴等の機能を活用しながら選択します。最後に、【適用】または【生成】ボタンを押します。該当トラックにHi-Q音色を適用するか確認されるので、はいと答えます。

ミキサーウィンドウを見ると、該当トラックにSynthMaster Playerプラグインが選択されていることを確認できます。SynthMaster Playerの音色をカスタマイズしたければ、KV331 Audio: SynthMaster 2 Playerと表示されている部分をクリックします。すると、SynthMaster Playerのウィンドウが開きますので、音色の変更やエフェクトの適用等を行います。。

また、PG Musicが用意したSynthMaster Playerと音色の組み合わせをMIDIトラックに選択することも可能です。これには、マルチピックライブラリを使用します。まず、【MIDI楽器】タブを押してMIDI楽器のリストを表示したら、フィルター欄で「SynthMaster」のみを選択します。すると、SynthMaster Playerと音色の組み合わせ (.tgs) がリストに表示されるので、試聴等の機能を活用しながら選択します。

この他、SynthMaster Playerを使うMIDIスーパートラックを含むスタイルを選択することも可能です。スタイルピックウィンドウのフィルター欄で「その他」のボタンを押し、表示されるメニューから「指定のMIDIスーパートラックセットのスタイル」を選択し、セットNo.39またはNo.40を指定します。これらのスタイルを選択すると、該当トラックにSynthMaster Playerが自動的に設定されます。

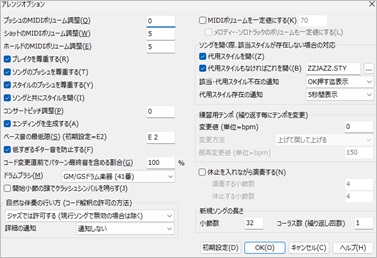

アレンジオプション

演奏の仕方をプログラム全般的に設定することができます。 オプションメニュー>環境設定>アレンジを選択します。

プッシュのボリューム調整 :拍の頭の直前で弾くプッシュのボリュームを他の音と相対的に調整します。プッシュは他の音より少し大きめに演奏すると効果的です。

プッシュのMIDIボリューム調整 :MIDIトラックにおいて拍の頭の直前で弾くプッシュコードのボリュームを他のコードと相対的に調整します。プッシュは少し大きめに演奏すると効果的です。

ショットのMIDIボリューム調整 :MIDIトラックにおいてショットコードのボリュームを他のコードと相対的に調整します

ホールドのMIDIボリューム調整 :MIDIトラックにおいてホールドコードのボリュームを他のコードと相対的に調整します。

[注釈:上記3つのオプションはMIDIトラックに適用されます。リアルトラックのボリュームはリアルトラック設定ダイアログ、リアルドラムトラックのボリュームはリアルドラム設定ダイアログで調整します。]

ブレイクを尊重する :有効にすると、コードに付けたブレイク(休止、ショット、ホールド)が演奏時に反映されます。ブレイクを無視したければ無効にします。ブレイクの多いソングでドラムが休止して録音時にリズムが掴みにくければオプションを無効にするとよいでしょう。

ソングのプッシュを尊重する :有効にすると、コードに付けたプッシュが演奏時に反映されます。プッシュを無視したければ無効にします。

スタイルのプッシュを尊重する :有効にすると、スタイルに組み込まれているプッシュが演奏時に反映されます。

ソングと共にスタイルを開く :普通は有効にし、ソングに組み込まれているスタイルも開くようにしますが、特定のスタイルを使っていろいろなソングを伴奏したければ無効にします。

コンサートピッチ調整 : キーやコードを変更せずに伴奏トラックを移調します。サックスやトランペット等の非コンサート楽器に便利なオプションです。これはメロディー/ソロトラックを移調する為のものではありません。メロディー/ソロトラックを移調したければメロディー/ソロメニューの移調>指定の半音数で移調をお使いください。また、このコンサートピッチ調整オプションはリアルトラックには適用されない等の問題がある為、これは使わないで、ツールバーのテンポの右肩ボタンかノーテーションウィンドウオプションダイアログの移調オプションをお使いください。)

エンディングを生成する 有効にすると、ラストコーラスの後にエンディングが生成されます。(注釈:エンディングの生成をプログラム全般的には有効でも現行ソングでは無効にするには現行ソングの設定ダイアログを使います。)

ベース音の最低限 :通常、スタイルはベース音を低Eまで演奏しますが、これを更に低く設定することもできます。例えば低Cまで下げることが可能です。

低すぎるギター音を防止する :有効にすることで、ギターの6弦のEよりも低い音を防止します。

コード変更直前でパターン最終音を含める割合 :スタイルは通常、コードチェンジ直前でパターンを再生しますが、これでは耳障りな場合があります。そこで、このオプションを例えば70%に設定すると、コード変更直前のパターンの最終音の30%は非常に静かに演奏され、コード変更がよりスムーズに行われます。

ドラムブラシ :殆どのGMモジュールはドラムのブラシサウンドとして楽器No.41を使います。Sound Blasterの場合はAWEパネルを使ってGSサウンドを読み込む必要があります。YAMAHA XGの場合はGMメニューの「GSモードオン」シグナルを送信する必要があります。もしご利用のモジュールにブラシサウンドがなければ、このオプションを使ってブラシのない別のドラムにリマップします。

開始小節の頭でクラッシュシンバルを鳴らす:有効にすると、イントロの後の最初の小節の頭でクラッシュシンバルが鳴ります。(注釈:スタイルによってクラッシュシンバルが鳴らない場合があります。)

自然な伴奏の行い方・詳細の通知 :プロは複雑なエクステンション(C7b9b13やGm11等)を別のエクステンションで置き換えることによって、無理のない演奏を行うことがあります。Band-in-a-Box もこのようなコード解釈を行えます。機能を適用している際にその詳細を通知させることもできます。

MIDIボリュームを一定値にする :すべてのソングを特定のボリュームで演奏することができます。追加のオプションでメロディーとソロのトラックのボリュームも一同じボリュームで演奏されます。

代用スタイルを開く :有効にすると、ソングに組み込まれているスタイルが見つからない場合、そのスタイルに似た別のスタイルを代わりに開きます。この機能は C:\bb\Data\a_pgmusic.na というファイルに従って働きます。a_pgmusic.na とは別のテキストファイル(*.na)を作成し、オリジナルの代用スタイルリストを作成することも可能です。但し、a_pgmusic.na は編集しないでください。

代用スタイルもなければこれを開く 有効にし、スタイルを指定しておくと、a_pgmusic.naファイルあるいはユーザーが作成した .naファイルで設定されたスタイルも見つからない場合、ここで指定したスタイルを開きます。 [...] ボタンを押すと、ディスクからスタイルを選択できます。

該当・代用スタイル不在の通知 該当・代用スタイルが見つからない場合知らせるか、知らせる場合は通知をどれ位表示するかを設定します。

代用スタイル不在の通知 :代用スタイルが見つかった場合で知らせるか、知らせる場合は通知をどれ位表示するかを設定します。

練習用テンポ :指定範囲を繰り返す度にテンポを少しずつ変更できます。この機能を有効にするには「変更値」に0以外の数値を入力します。(例えば20を入力すると、繰り返す度にテンポは20ずつ変更します。) そして「変更方法」を指定します。

「上げる」: テンポは指定値ずつ増え続けます。(最高500まで)

「上げて下げる」:テンポは指定値ずつ増え、「最高変更値」分を変更したら、指定値ずつ減ります。例えば、現行ソングのテンポが140の場合に「変更値」を10にし、「最高変更値」を100にすると、140、150、160、・・・・240まで上昇した後、240、230、・・・・140と変更します。

「上げて戻して上げる」:テンポは指定値ずつ増え、「最高変更値」分を変更したら、元のテンポに戻り、また、指定値ずつ増えます。例えば、現行ソングのテンポが140の場合に「変更値」を10にし、「最高変更値」を100にすると、140、150、160、・・・・240まで上昇した後、140に戻って、再度、150、160、・・・・240と変更します。

「上げて最高値を保つ」:テンポは指定値ずつ増え、「最高変更値」分を変更したら、そのテンポを維持します。例えば、現行ソングのテンポが140の場合に「変更値」を10にし、「最高変更値」を100にすると、テンポは140、150、160、・・・・240まで上昇し、240を維持します。

休止を入れながら演奏する :有効にすると、どのソングも指定小節分の休止を入れながら演奏します。この機能を使ってテンポ感覚を養う練習ができます。例えばBand-in-a-Boxが4小節演奏した後、次の4小節は完全に休止させてその間に自分でテンポをカウントしたり楽器を弾く、といった使い方ができます。

新規ソングの長さ 新規ソングの合計小節数とコーラス数を設定します。

ソングの総括設定

ソングの繰り返し方をプログラム全般的に設定したり、ソングを開く際に読み込む要素を選択することができます。 オプションメニュー>環境設定>総括設定を選択します。

全体の繰り返し方 :ソングを一通り演奏した後、繰り返しをどう扱うかを設定します。

ソングを開く際下記の設定も読み込む :ソングを開いた時に共に開く設定を選択します。

行単位歌詞の小節単位歌詞への変換 :古いバージョンを使って行単位歌詞(ノーテーションウィンドウのツールバーと五線譜の間に表示される行単位歌詞)を入力したソングをお持ちの場合、行単位歌詞を単小節単位歌詞に変換できます。初期設定は「変換する(分割あり)」で、ソングを開いた際、行単位歌詞が小節単位歌詞に変換され、各行の歌詞が4小節に振り分けられます。「自動変換する((分割なし)」に設定すると、行単位歌詞は小節単位歌詞に変換されますが、振り分けは行われません。「変換しない」に設定すると、行単位歌詞は小節単位歌詞に変換されません。この場合、ソングを開いた後で [今変換する] ボタンを使って変換できます。

ソングを開く際 楽譜記号も読み込む :有効にすると、ソングを開いた時に楽楽譜記号譜記号(スラー等)が表示されます。

ミドルコーラスではパートマーカーを無視する :有効にすると、ミドルコーラスではパートマーカーに沿った演奏を行わず、サブスタイルbだけで演奏します。無効にすると、ミドルコーラスは他のコーラス同様、パートマーカーに沿った演奏を行います。このオプションをソング毎に上書きするには現行ソングの設定ダイアログを使います。

シンプルに伴奏する((高度なコード装飾をしない) :有効にすると、余分なリズムを加えたりコードを難しく装飾しません。無効にすると、例えばC7のコードはC13やC7b9に装飾されます。このオプションをソング毎に上書きするには現行ソングの設定ダイアログを使います。

移調しない :有効にすると、すべてのソングのすべてのトラックにおいてリアルトラックが移調をしないで生成されます。移調しなければ無理のない伴奏を得ることができますが、バリエーションにかけることがあります。

下記のトラックをシンプルに伴奏する :特定のトラックをシンプルに伴奏できます。

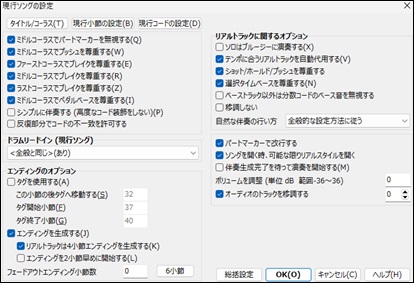

現行ソングの設定

このダイアログを使って、演奏の仕方を現行ソングにおいて設定することができます。 例えば、ミドルコーラスでは伴奏の仕方を少し変えたり、コードのブレイクを特定コーラスでは無視するといった設定を行えます。

ダイアログを開くには、ツールバーの [ソング設定] ボタンか[Ctrl]+[N] キーを押します。または、コードシートを右クリックし、メニューの「現行ソングの設定」を選択します。

ミドルコーラスではパートマーカーを無視する :有効にすると、ミドルコーラスはパートマーカーを無視してサブスタイルbで演奏します。無効にすると、ミドルコーラスは他のコーラス同様、パートマーカーに沿った演奏を行います。全コーラスをパートマーカー通りに演奏すると単調になりがちですが、このオプションを有効にすることでミドルコーラスから違う印象を与えることができます。

ミドルコーラスでプッシュを尊重する :有効にすると、コードに付けたプッシュは他コーラス同様、ミドルコーラスでも尊重されます。無効にすると、ミドルコーラスでは無視されます。ミドルコーラスにソロがあるソングではミドルコーラスでプッシュを無視すると効果的です。

ファースト/ミドル/ラストコーラスでブレイクを尊重する :コードに付けたブレイクを指定のコーラスで無視することができます。ミドルコーラスにソロがあるソングではこのオプションを無視すると効果的です。

ミドルコーラスでペダルベースを尊重する :無効にすると、コードに付けたペダルベースは、他のコーラスでは演奏されますが、ミドルコーラスでは演奏されません。

シンプルに伴奏する(高度なコード装飾をしない) :余分なリズムを加えたりコードを難しく装飾せず、シンプルに伴奏するには有効にします。無効にすると、例えばC7のコードはC13やC7b9に装飾されます。

ドラムリードイン(現行ソング) :演奏時のドラムリードインはプログラム全般的にはリードイン&メトロノームオプションダイアログで設定で設定しますが、現行ソングにおいては別の方法を選択することができます。

ソロはブルージーに演奏する :有効にすると、ソロ(リアルトラックのバックソロを含む)はメジャー三和音コード(C、F等)をドミナント7thコード(C7、F7等)で演奏します。

テンポに合うリアルトラックを自動代用する :有効にすると、選択リアルトラックよりも、現行ソングのテンポにより相応しいリアルトラック*注釈があればそちらを代用します。(*注釈 代用可能なリアルトラックを選んだ場合、ミキサーウィンドウの楽器名の前にチルダ ~ が1つ付きます。) 例えばスローなジャズバラードのソングにおいてテンポ60のリアルトラックを選んだ後にソングのテンポを140に変えると、140に近いテンポのリアルトラック(同じジャンルのもの)に自動変更されます。(自動代用されたことを示す為に、ミキサーウィンドウの楽器名の前にチルダが2つ付きます。)

ショット/ホールド/プッシュを尊重する :有効にすると、リアルトラックはコードに付けたショットやホールド、プッシュに応じながら演奏します。(注意:すべてのリアルトラックがショット等に対応する訳ではありません。対応するかはリアルトラックピックウィンドウの「S/H/P」の列で調べることができます。)

選択タイムベースを尊重する : リアルトラックに選択したタイムベースに基いた伴奏を得るにはを有効にします。

ベーストラック以外は分数コードのベース音を無視する :有効にすると、ベーストラック以外のリアルトラックは分数コード(オンコード、スラッシュコード)のベース音は弾きません。例えばC/Eの分数コードではベース音であるEを無視します。

移調しない :有効にすると、リアルトラックは移調しません。結果として伴奏の質はよくなりますが、多様性に欠ける場合があることをご留意ください。

自然な伴奏の行い方 :プロは複雑なエクステンション(C7b9b13やGm11等)を近いエクステンションで置き換えることによって、無理のないスムーズな演奏を行うことがあります。Band-in-a-Boxもこのようなコード解釈を行うことができます。この機能はアレンジオプションダイアログでのプログラム全般的な設定を現行ソングにおいて上書きします。

タグを使用する :有効にすると、タグ(ラストコーラスの終わりで演奏される数小節の終止部分)が加わます。「この小節の後にタグへ移動する」で指定した小節の後、「タグ開始小節」 から「タグ終了小節」までの部分のタグを演奏し、2小節のエンディングを演奏します。

エンディングを生成する :エンディングの生成が有効(環境設定ダイアログの「エンディングを生成する」が有効)の場合でも、現行ソングでは無効にします。(注意:現行ソングで生成するには両方のオプションを有効にする必要があります。)

リアルトラックは4小節エンディングを生成する :有効にすると、リアルトラックはより自然にフェードアウトするようエンディングを4小節演奏します。

エンディングを2小節早めに開始する :エンディング小節はラストコーラスの最終小節の後に追加されますが、このオプションを有効にすると、2小節早く始まり、最終小節で終わるという形になります。例えば、1コーラスに32小節があるソングにおいて、このオプションを無効にするとエンディングは第33小節と34小節に生成されますが、有効にすると第31小節と32小節に生成されます。

フェードアウトエンディング小節 :徐々に音を消していく小節数を指定します。 [6小節] ボタンはフェードアウト小節数として一般的な「6」を入力します。

パートマーカーで改行する :有効にすると、新しいセクションが始まる部分(パートマーカーがある所)で改行されます。

ソングを開く時、可能な限りリアルスタイルを開く :有効にすると、現行ソングを開く時に、可能であればMIDIスタイルの代わりにリアルスタイル(リアルトラックだけを含むスタイル)が開きます。

伴奏生成完了を待って演奏を開始する :遅いコンピュータではリアルトラックによる伴奏が完全に生成されるのを待たずに演奏を開始すると音切れが発じることがあります。そこで、このオプションを有効にし、伴奏が完全に生成されるのを待ってから演奏を開始できます。

ボリュームの調整 :現行ソングにおいて全体のボリュームを調整します。これはリアルトラックにもMIDIトラックにも適用されます。単位はデシベル(dB)、設定範囲は-36~36です。

オーディオのトラックを移調する:オーディオのトラック (トラックボタンが橙色で表示されるトラック) はソングの演奏中、指定半音数で移調されます。この数値はソングを移調した際に自動設定されますが変更することもできます。

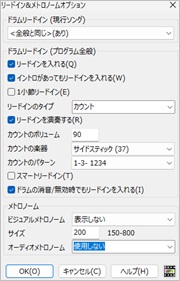

リードイン&メトロノーム

演奏時、頭の部分にリードインを入れたり、メトロノームを使用することができます。

環境設定ダイアログの [リードイン/メトロ] タブを押してダイアログを開きます。

ドラムリードイン(現行ソング) :現行ソングにおけるドラムリードインの仕方を選択します。

リードインを入れる :ドラムリードインのオプションをプログラム全般的に設定します。有効にすると、頭に2小節分のリードインが入ります。いきなり第1小節から始めたければ無効にします。

1小節リードイン :有効にすると、頭に1小節分のリードインが入ります。無効にすると、2小節分のリードインが入ります。

イントロがあってもリードインを入れる :普通、イントロがあるソングではリードインを入れませんが、イントロがあってもリードインを入れたければ無効にします。

リードインのタイプ :1-3-1234のカウントではなく、2小節分のドラムパターンにすることができます。単純なカウントではなくドラムパターンが聞こえてくると、これから始まるソングのイメージが掴めます。

リードインを演奏する :リードインを聞くには有効にします。

カウントのボリューム :カウントのボリュームを調整します。このオプションはドラムトラックがMIDIドラムの際に適用されます。

カウントの楽器 :カウントするドラム楽器を選びます。このオプションはドラムトラックがMIDIドラムの際に適用されます。

カウントのパターン :カウントのパターンを選びます。このオプションはドラムトラックがMIDIドラムの際に適用されます。ドラムトラックがリアルドラムの場合はどんなパターンを選択しても 1-3-1234 が聞こえます。

スマートリードイン :有効にすると、第1小節の前でメロディーが始まると、ドラムのカウントが自動的に消えます。

ドラム消音/無効時にリードインを入れる :有効にすると、ドラムトラックが消音中か無効でもリードインを聞くことができます。

ビジュアルメトロノーム :メトロノームをリードイン中や演奏中に表示することができます。表示位置、サイズ、パターン等も選択できます。

オーディオメトロノーム :演奏中、または、録音中と演奏中にメトロノームを鳴らすことができます。

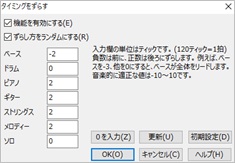

演奏のタイミングをずらす

特定のトラックを少し前にずらしてリードさせることができます。これは「ドライビング」と呼ばれる奏法で、特にジャズやブルーグラス等で効果があります。

編集メニュー>タイミングをずらす を使ってダイアログを開きます。

まず、「機能を有効にする」にチェックを入れます。そして、各トラックに数値を入力することで、ずらし方の程度を設定します。例えば、ベーストラックに-3、他のトラックに0を入力すると、ベーストラックが全体を率いるような演奏が行われます。いつも同じようにずらすと、単にタイミングが合っていないと思われてしまいますが、「ずらし方をランダムにする」を有効にすると、現実的な演奏を得ることができます。

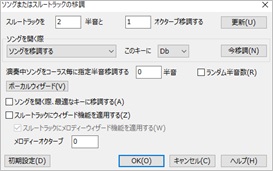

ソングを指定のキーに移調

ソングを開いた時に指定のキーに移調することができます。また、各ソングのキーに左右されず特定のキーで共演できるように設定することもできます。

環境設定ダイアログの [移調設定] ボタンを押してダイアログを開きます。

スルートラックを_半音と_オクターブ移調する :スルートラックを移調するには数値を入力し、【更新】ボタンを押します。

ソングを開く際 :移調の仕方を選び、キーを指定します。「ソングを移調する」にすると、どのソングも自動的に指定キーに移調されますので、同じキーでいろいろなソングを聞くことができます。「スルートラックを移調する」にすると、ソングを開いた時スルートラックだけが指定キーで移調され、お気に入りのキーを使ってBand-in-a-Boxと共演ができます。

演奏中ソングをコーラス毎に指定半音移調する :この機能を活かし、コーラス毎に移調しながら練習することができます。「ランダム半音数」を有効にし、移調半音数の選択をランダムにすることもできます。

[ボーカルウィザード] :ユーザーの声域に合ったキーを提案するボーカルウィザードを開きます。

ソングを開く際、最適なキーに移調する :有効にすると、ソングはボーカルウィザードで設定したキーに自動的に移調されます。

スルートラックにウィザード機能を適用する 有効にすると、ウィザード共演機能の使用時に外部接続MIDIキーボードのC/E/G/Bbの鍵はコードトーンとして、D/F/A/Bの鍵はパッシングトーンとして使用され、常に正しい音が再生されます。

スルートラックにメロディーウィザード機能を適用する :有効にすると、外部接続MIDIキーボードの特定の鍵をメロディーノートやアプローチノートとして使えます。

メロディーオクターブ :メロディーウィザード使用時のオクターブ位置を調整します。

シンプルに演奏

特定のトラックを装飾等を行わずにシンプルに演奏することができます。例えばドラムトラックをシンプルに演奏するよう設定すると、ドラムトラックはフィルやポストフィル(クラッシュシンバル)等を入れずに演奏します。

この機能は、プログラム全般的に設定することも現行ソングにおいて設定することもできます。

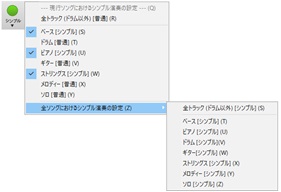

ツールバーの [シンプル] ボタンを押してメニューを開き、「現行ソングにおけるシンプル演奏の設定」で対象のトラックを有効にします。「全トラック」はドラムトラックには適用しません。ドラムを含めたすべてのトラックをシンプルにしたければ、「全トラック」と「ドラム」を有効にします。どのソングでもシンプルに演奏したければ、「全ソングにおけるシンプル演奏の設定」を使います。

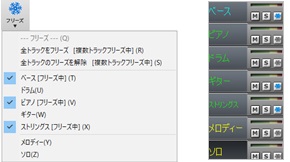

フリーズ

自動生成された伴奏が気に入ったらフリーズして、 [演奏(新伴奏)] ボタンを押しても上書きされないようにすることができます。

フリーズされたトラックは [演奏(新伴奏)] ボタンを押しても伴奏が再生成されない為、瞬時に聞くことができます。ソングをユーザー仲間に送って、同じ伴奏を聞いてもらうこともできます。

特定トラックをフリーズした後、コード進行やスタイルを変えて他のトラックの伴奏を書き換えることができます。例えば、まず、レゲエスタイルで全トラックの伴奏を生成します。そして、ベーストラックをフリーズした後、スタイルをテクノに変更し、 [演奏(新伴奏)] ボタンを押します。これで、ベーストラックはレゲエ、他のトラックはテクノの伴奏ができます。

フリーズすると、ソングの保存オプションダイアログの「フリーズ」に自動的にチェックが入り、フリーズされた伴奏がソングに保存されます。

フリーズするには、ツールバーの [フリーズ] ボタンを押し、フリーズしたいトラックにチェックを入れます。または、ミキサーウィンドウのフリーズボタンをオン(青)にします。

これで、 [演奏(新伴奏)] ボタンを押してもフリーズしたトラックには伴奏が再生成されません。もし、フリーズ中に伴奏を再生成したければ、 [演奏(新伴奏)] ボタンを [Shift] キーを押しながらクリックします。

フリーズを解除するには、ツールバーの [フリーズ] ボタンを押し、解除したいトラックからチェックを外します。または、ミキサーウィンドウのフリーズボタンをオフ(灰色)にします。

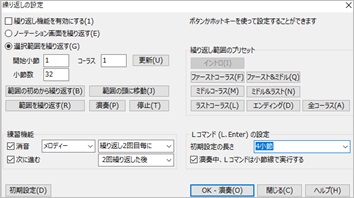

特定範囲の繰り返し演奏

指定する範囲を繰り返し演奏するには、その範囲をコードシートで選択してから、 [F10] キーを押すか、ツールバーの [繰返し演奏] ボタンを押してメニューの「選択範囲を繰り返す」を使います。

また、[L] [Enter] キーを使って、現行位置から4小節を繰り返すことができます。(繰り返す小節の数の初期設定は4小節ですが、「繰り返しの設定」ダイアログの「Lコマンドの設定」オプションを使って、小節数を変更できます。)

さらに、例えば第2コーラスの第12小節から8小節を繰り返す、といったこともホットキーで行えます。

[L] [8] [Enter] を押すと、現行小節から8小節が繰り返されます。

[L] [6] [,] [1] [2] [Enter] を押すと、第12小節から6小節が繰り返されます。

[L] [8] [,] [1] [0] [,] [2] [Enter] を押すと、第2コーラスの第10小節から8小節が繰り返されます。

繰り返しの設定ダイアログを使って、繰り返す範囲を指定することもできます。このダイアログを開くには、テンキー[2]を押すか、コードシートの [繰返し演奏] ボタンを押してメニューの「繰り返しの設定ダイアログを開く」を選びます。

自分で範囲を入力するかプリセットボタンを使って範囲を設定した後、 [範囲を繰り返す] ボタンを押すと演奏が開始します。[演奏] ボタンを押すと最初から演奏が始まり、指定部分が繰り返されます。

「Lコマンドの設定」の欄では、[L][Enter] キーを押した際に繰り返す小節数を設定します。例えば、「初期設定の長さ」を8小節にしておくと、[L][Enter] を押した際、現行位置から8小節が繰り返されます。

「練習機能」の欄では、指定の回数毎に特定のトラックを消音したり、数回繰り返したら次に進む、といったことを設定できます。

繰り返し状況は画面上部のステータスバーに表示されますので、どのような流れで演奏されているのかを把握できます。

繰り返しの命令にはテンキーを使うこともできます。

テンキ―[1] = 繰り返し奏機能を切り替える

テンキ―[2] = 設定ダイアログを開く

[Ctrl]+テンキ―[1] = 演奏を開始しラストコーラスを繰り返す

[Ctrl]+テンキ―[2] = 演奏を開始しミドルコーラスを繰り返す

[Ctrl]+テンキ―[3] = 演奏を開始しミドル/ラストコーラスを繰り返す

[Ctrl]+テンキ―[4] = ラストコーラスにジャンプ

[Ctrl]+テンキ―[5] = エンディングにジャンプ

[Ctrl]+テンキ―[7] = ノーテーションウィンドウで表示されている範囲を繰り返す

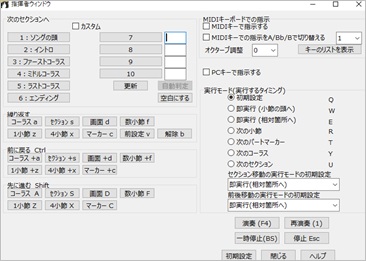

指揮者ウィンドウ

演奏中、次に演奏する箇所や繰り返す範囲を指示できます。これは、ソングの「作成中」ではなく、ライブやジャムセッション等の「演奏中」に使うと便利な機能です。演奏箇所の変更はスムーズに実行されるので、ダンス会場等の演奏にも適しています。

演奏の指揮は、指揮者ウィンドウ、PCキーボード、外部MIDIキーボードのいずれかを使って行えます。

[指揮者ウィンドウを使う場合]

ツールバーの【指揮者】ボタンを押して指揮者ウィンドウを開きます。

MIDIキーボードで指示する :MIDIキーを使ってコントロールするにはチェックを入れます。すると、MIDIキーでの指示を有効にするとMIDIキーは「演奏コントロールのキー」として判断される為、「MIDIキーでの指示をA/Bb/Bで切替える」を有効にしないとMIDIスルー演奏機能は働きませんのでご注意ください。

MIDIキーでの指示をA/Bb/Bで切替える :MIDIスルー演奏中でもMIDIキーボードの最も低いA/Bb/Bを弾くことによって、指揮機能の切り替えができます。例えば88鍵盤のMIDIキーボードでA1を弾くとMIDIキーボードによる指揮が無効となり、MIDIスルー演奏が可能となります。Bb1を弾くとMIDIキーボードによる指揮が有効となり、MIDIスルー演奏はできなくなります。B1キーはMIDIキーボードによる指示を一時的に有効にします。例えば、B1キーを押したままF4キーを押し、B1キーを離すと演奏が開始しMIDIスルーの演奏を再開できます。鍵盤数88以下のMIDIキーボードをご利用の場合はこのオプションに2以上の数値を入力します。例えば3を入力した場合、A3/Bb3/B3のキーが「有効/無効/一時的有効」を切り替えます。

PCキーで指示する :PCキーを使ってコントロールするにはチェックを入れます。

次のセクションへ :セクションを定義するにはまず、「カスタム」を有効にします。 [1:ソングの頭] 以外のボタンの右に空白の入力欄が表示されますので、それぞれに小節番号やコーラス位置を入力します。(注釈:定義したセクションは、ソングに保存されます。)

実行モード(実行するタイミング) :セクション移動・前後移動の指示を出した際にどの時点で移動を実行するかを指定します。また、セクション移動・前後移動の指示を出す直前に「実行モード」欄のボタンを押すかPCキーを打って移動実行のタイミングを変更することもできます。(タイミング変更の指示を出さずにセクション移動・前後移動の指示を出した場合は「実行モードの初期設定」によって移動が行われます。)

MIDIキーボード、PCキーボードのホットキーのリスト

[MIDIキー] |

[コマンド] |

[PCキー] |

A1 (21) |

MIDIキーの指示を無効にする |

|

Bb1 |

MIDIキーの指示を有効にする |

|

B1 |

MIDIキーの指示を一時的に有効にする |

|

C3 |

通常のテンポで演奏 |

Ctrl = |

C# |

1/2のテンポで演奏 |

Ctrl - |

D3 |

1/4のテンポで演奏 |

|

Eb3 |

1/8のテンポで演奏 |

|

E3 |

範囲の繰り返し機能を切り替える |

テンキー 1 |

F3 |

演奏を開始しラストコーラスを繰り返す |

Ctrl+テンキー 1 |

F#3 |

演奏を開始しミドルコーラスを繰り返す |

Ctrl+テンキー 2 |

G3 |

演奏を開始しミドル・ラストコーラスを繰り返す |

Ctrl+テンキー 3 |

G#3 |

ラストコーラスにジャンプ(繰り返さない) |

Ctrl+テンキー 4 |

A3 |

エンディングにジャンプ (繰り返さない) |

Ctrl+テンキー 5 |

Bb3 |

ノーテーションウィンドウ表示中の画面を繰り返す |

d |

B3 |

テンポの数値を1減らす |

Shift + [ |

C4 (48) |

テンポの数値を1増やす |

Shif + ] |

Db4 |

テンポの数値を5減らす |

[ |

D4 |

テンポの数値を5増やす |

] |

Eb4 |

打った速さでテンポを変更 |

- (4 回押す) |

E4 |

打った速さでテンポを変更し演奏を開始 |

= (4回押す) |

F4 |

最初から演奏開始(伴奏を新しく生成) |

F4 |

F#4 |

停止 |

Esc |

G4 |

一時停止 |

BackspaceかCtrl+H |

G#4 |

再演奏(同じ伴奏で) |

Ctrl+A |

A4 |

MIDIパニック |

F12 |

Bb4 |

現行フォルダにおいて前のソングを開く |

Ctrl+Shift+F8 |

B4 |

現行フォルダのおいて次のソングを開く |

Shift+F8 |

C5 (60) |

他のキーを同時に弾いてスルートラックの楽器を変更。60 + 61で次の番号の楽器に変更。 60 + 62で前の番号の楽器に変更。60 + 63~72でお気に入り楽器に変更。 |

|

Db5 |

ノーテーションウィンドウを開く |

Ctrl+W |

D5 |

リードシートウィンドウを開く |

Alt+W |

Eb5 |

全トラックのボリュームを5上げる |

Ctrl+Alt+Shift+Q |

E5 |

全トラックのボリュームを5下げる |

Ctrl+Alt+Shift+W |

F5 |

全トラックの消音を切り替える |

Alt+2 |

F#5 |

ベーストラックの消音を切り替える |

Alt+3 |

G5 |

ピアノトラックの消音を切り替える |

Alt+4 |

G#5 |

ドラムトラックの消音を切り替える |

Alt+5 |

A5 |

ギタートラックの消音を切り替える |

Alt+6 |

Bb5 |

ストリングストラックの消音を切り替える |

Alt+7 |

B5 |

メロディートラックの消音を切り替える |

Alt+9 |

C6 |

ソロトラックの消音を切り替える |

Alt+8 |

Db6 |

スルートラックの消音を切り替える |

Alt+ 0 |

D6 |

オーディオトラックの消音を切り替える |

|

F6~ D7 |

ソング内のセクション 1-10 にジャンプ |

1-9 、 0 |

Eb7 |

現行コーラスを繰り返す |

a |

E7 |

現行セクションを繰り返す |

s |

F7 |

現行小節を繰り返す |

z |

F#7 |

現行4小節を繰り返す |

x |

G7 |

現行パートマーカー内を繰り返す |

c |

Ab7 |

最後に設定した箇所を繰り返す |

v |

A7 |

繰り返しを解除 |

b |

Bb7 |

前のコーラスに戻る |

Ctrl+a |

B7 |

前のセクションに戻る |

Ctrl+s |

C8 |

前のノーテーション画面に戻る |

Ctrl+d |

Db8 |

1小節前に戻る |

Ctrl+z |

D8 |

4小節前に戻る |

Ctrl+x |

Eb8 |

前のパートマーカーに戻る |

Ctrl+c |

E8 |

次のコーラスに進む |

Shift+A |

F8 |

次のセクションに進む |

Shift+S |

F#8 |

次のノーテーション画面に進む |

Shift+D |

G8 |

1小節先に進む |

Shift+Z |

Ab8 |

4小節先に進む |

Shift+X |

A8 |

次のパートマーカーに進む |

Shift+C |

メロディー・ソロ付きソングの演奏

メロディー・ソロの自動装飾

優れたミュージシャンは常に譜面どおりに演奏するとは限りません。タイミングを適度に変えたり、スタッカートやレガート等を加えたりしながら演奏します。Band-in-a-Boxもそのようなライブ感のある演奏を再現できます。

この機能を適用するには、ツールバーの【メロディー自動装飾】ボタンを押し、表示されるメニュー内の「メロディーを自動装飾」にチェックを入れます。または、[Ctrl]+[Alt]+[E]キーを押します。

メロディー・ソロを和声で演奏

MIDIデータが入力されているメロディーまたはソロのトラックを和声で演奏できます。

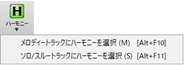

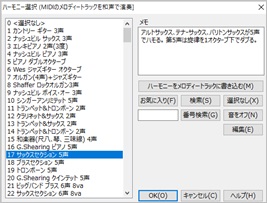

ツールバーの【ハーモニー】ボタンを押し、メロディートラックを和声で演奏するには「メロディートラックにハーモニーを選択」を使い、ソロトラックを和声で演奏するには「ソロ/スルートラックにハーモニーを選択」を使います。

ダイアログが開いたら、ハーモニーを選択し、【OK】ボタンを押します。

メロディー・ソロのリアルな演奏

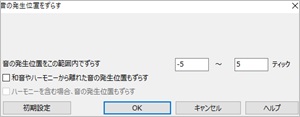

メロディーやソロの発生位置をずらし、より自然な演奏を実現できます。メロディーメニューかソロメニューの編集> 位置を調整>音の発生位置を微妙にずらす を使います。

「音の発生位置をこの範囲内でずらす」に例えば -5~6を入力すると、音は5ティック前から6ティック後の範囲内で発生します。

「ハーモニーから離れた音の発生位置もずらす」は普通は無効にし、和音やハーモニーに属している音のみの発生位置をずらします。

「ハーモニーを含む場合、メロディー音の発生位置もずらす」を:無効にすると、メロディーはずらさず、ハーモニーだけずらします。

ジュークボックス演奏

指定するフォルダのソングをジュークボックス形式で連続演奏することができます。他のアプリケーションを使いながらBand-in-a-BoxをBGMとして楽しむこともできます。

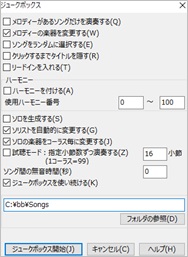

ツールバーの [ジュークボックス] ボタンを押します。ダイアログが開きますので、フォルダを指定し、必要に応じてオプションを選び、 [ジュークボックス開始] ボタンを押します。

メロディーがあるソングだけを演奏する :有効にすると、メロディーを含むソング(*.MGU)だけが演奏されます。

メロディーの楽器を変更する :有効にすると、メロディーの楽器はお気に入りメロディー楽器の中からランダムに選択されます。

ソングをランダムに選択する :有効にすると、選択フォルダのソングをランダムに選んで演奏します。無効にすると、順番通りに演奏します。

クリックするまでタイトルを隠す :有効にすると、画面のタイトル名をクリックするまでタイトルが表示されません。「曲名当てゲーム」としてお楽しみください。

リードインを入れる :有効にすると、各ソングの頭にリードインが入ります。(豆知識:リードインのタイプやパターンはリードイン&メトロノームオプションダイアログで設定することができます。)

ハーモニー : 「ハーモニーを付ける」を有効にすると、メロディーにハーモニーが付きます。ハーモニーは「使用ハーモニー」の範囲でランダムに選択されます。

ソロを生成する 有効にすると、すべてのソングで自動的にソロが生成されます。このオプションが有効の場合、ジュークボックス開始の前に自動的にソリスト選択ダイアログが開きます。最初のソングに相応しいソリストが自動選択されますので、ただ、 [OK] ボタンを押してください。

ソリストを自動的に変更する :有効にすると、各ソングに合ったソリストが自動的に選択されます。

ソロの楽器を各コーラス毎に変更する :有効にすると、ソロの楽器がコーラス毎で変わります。

試聴モード:指定小節数ずつ演奏する :有効にして数値を入力することで、各ソングを数小節ずつ演奏できます。1コーラスずつ演奏するには99を入力します。

ソング間の無音時間 :数値を入力し、ソングが終わって次のソングが開始されるまでの無音時間を指定します。

ジュークボックスを使い続ける :有効にすると、すべてのソングを演奏し終えた後も続けて演奏を行います。

[フォルダの参照] :ジュークボックスを演奏するフォルダを変更します。

[ジュークボックス開始] :指定したフォルダのソングを連続的に演奏します。

ウィザード共演機能

ソングの演奏に合わせて、PCキーボードや外部接続MIDIキーボードで音を鳴らすことができます。(注意:演奏を停止すると音は鳴りません。)

キーを適当に打ってもコードシートのコードに適した音が鳴るよう自動判断されますので、音程を気にせずリズムに集中して共演を楽しむことができます。

この機能を使うにはまず、ツールバーの [MIDI] ボタンを押し、表示されるメニューの「ウィザード共演機能」にチェックを入れます。

PCキーボードでソロウィザード共演

PCキーボードの下二列を使って音を鳴らします。

A S D F G H J K L ; ‘ の列のキーを押すと、パッシングトーン(2度、4度、6度)が鳴ります。

Z X C V B N M , . / の列のキーを押すと、コードトーン(ルート、3度、5度、7度)が鳴ります。

MIDIキーボードでソロウィザード共演

まず、ソングまたはスルートラックの移調ダイアログ(オプションメニュー>環境設定>移調設定)の「スルートラックにウィザード機能を適用する」を有効にします。

そして、ソングの演奏を開始し、MIDIキーボードを弾きます。C/E/G/Bbの鍵はコードトーンとして、D/F/A/Bの鍵はパッシングトーンとして使用され、正しい音が再生されます。

PCキーボードでメロディーウィザード共演

メロディー付きのソング(.MGU)を演奏中、PCキーを使ってメロディーを再生することができます。この機能はノーテーションウィンドウでメロディーを追いながらリズムの練習をする際に役立ちます。

メロディー付きのソング(.MGU)を開き、メロディートラックを消音します。そして、ソングの演奏を開始し、PCキーボードのEnter、\、T、6のいずれかを押します。

メロディーノート = T、6、Enter、 \

同じメロディーノート = 5

アプローチノート = QWER YUIO

オクターブ変更 = 1、 2、3

W E R T = メロディー下からのアプローチノート。どの音からでも始められます。

Q E R T = WではなくQから始めると、広いボイシングでのアプローチノートが使用されます。

I U Y T = メロディー上からのアプローチノート。どの音からでも始められます。

O U Y T = I ではなくOから始めると、広いボイシングでのアプローチノートが使用されます。

MIDIキーボードでメロディーウィザード共演

ソングまたはスルートラックの移調ダイアログ(オプションメニュー>環境設定>移調設定)の「スルートラックにメロディーウィザード機能を適用する」を有効にします。

メロディー付きのソングの演奏を開始すると、MIDIキーボードの特定のキーがメロディーノートやアプローチノートとして働きます。

メロディーノート = F (53)、G (55)

アプローチノート = B (47) 、C (48)、D (50)、E (52)、A (57)、B (59)、C (60)、D (62)

オクターブ変更 = B (40) 、C (41)、D (43)

ウィザード共演の楽器やミキサー設定の変更

ウィザード共演にはスルートラックが使用されますので、楽器やボリューム等をミキサーウィンドウの「スルー」の欄で変更することができます。

![]()

スルーのボリュームの調整

ウィザード共演中、キーボードからの音が小さすぎてスルートラックのボリュームを上げても効果が得られない場合、MIDIオプションダイアログ(オプションメニュー>環境設定>MIDIオプション)の「スルーのボリュームの調整」を使って調整することができます。

ウィザード共演のハーモナイズ

キーボードまたはPCキーボードで弾いている単音をハーモニー和声で聞くことができます。ツールバーの [ハーモニー] ボタンを押し、表示されるメニューの「ソロ/スルートラックにハーモニーを選択」を使います。 ダイアログが開きますので、ハーモニーを選択し、 [OK] ボタンを押します。