Band-in-a-Box Windows 版 バージョン32 マニュアル

第9章 メロディー/ソロトラック

メロディートラックまたはソロトラックに、メロディーやソロを自動生成できます。生成後、和声への変換、ギターコードの生成、自動装飾の運用なども可能です。

メロディーの自動生成 「メロディスト」

メロディストは、メロディーを自動生成します。メロディーに限らず、コード、イントロ、タイトル等を含むソングを丸ごと1曲生成することもできます。作曲目的だけでなく、初見演奏の練習や耳の訓練用の教材としても活用でき、まさに音楽制作の強い味方です!

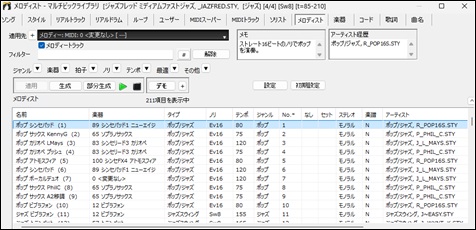

メロディストは、マルチピックライブラリ、またはメロディスト選択ダイアログで選択します。マルチピックライブラリは、オーディオデモの試聴、リストの並べ替え、メロディストに限らず全タイプの素材選択、より簡単な部分的生成機能を備えており、さらに、ウィンドウを開いたまま他の作業を並行して行うことも可能なため、こちらのご利用を推奨します。

マルチピックライブラリを使う場合は、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【メロディスト】タブを押します。

まず、ウィンドウ左上部にあるドロップダウンを使って、メロディーの生成先トラックを選択します。その直下にある「メロディートラック」のオプションは、ドロップダウンの選択よりも優先されます。例えば、ドロップダウンでユーティリティトラックを選択していても、「メロディートラック」にチェックが入っていれば、メロディーはメロディートラックに生成されます。これは、メロディーはメロディートラックに生成することが推奨されているためです。もし、メロディーを他のトラックに生成したければ、「メロディートラック」のオプションからチェックを外してください。

リストは、列の見出しをクリックすることで並べ替えができます。(注釈:メロディストはプロの演奏を録音したものではないため、アーティスト列には演奏者の名前が表示されません。この列にはジャンルやリズムのノリ等が表示されます。)

左上部にあるフィルター欄を使って、特定の文字やジャンル、楽器、拍子、リズムのノリ等でリストを絞り込み表示できます。

全209のメロディストをオーディオデモで試聴できます。試聴したいメロディストをリストでクリックし、【デモ】ボタンを押します。また、【+】ボタンを押して表示されるメニューの「ダブルクリックしたらオーディオデモでなくソングで試聴する」からチェックが外れている場合は、メロディストをダブルクリックすることで、デモを再生できます。

【設定】ボタンを押すと、小さなパネルが開きます。メロディストは、このパネルで選択されている要素(メロディー、コード、タイトル等)を生成します。もし、コードシートに既に入力されているコード進行を維持したければ、「コード」からチェックを外します。また、メロディストにはスタイルが選択されている場合があり、それがメロディーの生成時に使用されますが、現行ソングに選択しているスタイルを使ってメロディーを生成したければ、「スタイル」からチェックを外します。さらに、パネル内の【追加設定】ボタンを押すと、別のダイアログが開き、このパネルに表示しきれないオプションを選択できます。【既存メロディーからコードを生成】ボタンは、メロディートラックに既に入力されているメロディーに相応しいコード進行を生成するためのものです。

目的のメロディストが見つかったら、【生成】ボタンを押します。すると、選択したメロディストによってソロがトラック全体に生成され、演奏されます。メロディーをトラックの全体ではなく特定範囲に生成するには、【部分生成】ボタンを押します。小さなパネルが開くので、範囲を小節単位または小節/拍/ティック単位で指定し、【この範囲に生成】ボタンを押します。

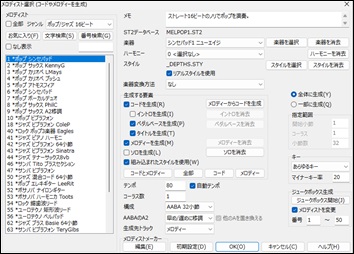

メロディスト選択ダイアログを使う場合は、ツールバーの【メロディスト】ボタンか、[Shift]+[F5]キーを押します。

そして、メロディストを選択し、生成する要素(コード、メロディー、ソロ等)やその他のオプションを設定し、【OK】ボタンを押します。(注釈:メロディストは、このボタンを押した際にメロディーを生成します。ツールバーの【演奏(新伴奏)】ボタンや[F4]キーを押した際には生成しません。)

全部 :チェックを入れると、すべてのジャンルのメロディストが表示されます。チェックを外すと、ジャンルを絞ることができます。

[お気に入り] :今までに使ったメロディストを表示するダイアログを開きます。最近何を使ったかを確認したり、よく使うメロディストを素早く選択することができます。

[文字検索] [番号検索]:名前やメモ、スタイル名等の一部や番号を使ってメロディストを検索することができます。

なし表示:チェックを入れると、付属していない(使用できない)メロディストは表示されません。

メモ:メロディストの演奏のクセや特徴等が表示されています。

データベース:ソングの生成に使用するデータベース(ST2ファイル)です。

楽器 / ハーモニー / スタイル / 楽器変換方法:メロディストには楽器やハーモニー等が組み込まれている場合がありますが、別のものに変更したり組み込まないようにすることができます。楽器を変更する際、【楽器を選択】ボタンを押すと、音域を確認しながら楽器を選択できます。メロディスト組み込まれている楽器やハーモニー等ではなく、現行ソングのメロディートラックで選択している楽器やハーモニーを使いたければ右の消去ボタンを押します。「リアルスタイル」を有効にした場合、MIDIスタイルでなくリアルスタイルを使ってソングが生成されます。

生成する要素:「ペダルベースを生成」を有効にすると、イントロと各セクションの終わり部分にペダルベースが生成されます。「ソロを生成」を有効にすると、ミドルコーラスにソロが生成されます。「組み込まれたスタイルを使用」を有効にすると、メロディストに組み込まれているスタイルが使用されます。組み込まれているスタイルではなく現行ソングのスタイルを使用するには無効にします。プリセットボタンを使うと素早く設定できます。【コード&メロディー】ボタンはソロ以外の要素を有効にし、【全部】ボタンはすべての要素を有効にします。【イントロを消去】【ペダルを消去】【メロディーを消去】【ソロを消去】のボタンは現行ソングから該当要素を消去します。

全体に生成 / 一部に生成:ソングをの生成範囲を選びます。

キー:生成するソングのキーを指定することができます。「あらゆるキー」を選ぶと、CやF等の一般的なキーがランダムに選択されます。「マイナーキー」では、メジャーキーに対しマイナーキーを使う割合を指定します。例えば「20」は20%の確率でマイナーキーを使い、「100」は必ずマイナーキーを使います。

構成:構成とはバースとコーラスが反復するパターンのことです。「AABA(32小節)」は8小節のまとまりが4つあり、Aはバース部分、Bはブリッジ部分です。「無形」を選ぶと、構成なしで作成されます。音楽的な設定ではありませんが、練習や耳の訓練をするには便利です。(豆知識:メロディストの中には、32小節ではなく64小節を生成するものもあります。例えばNo.18は64小節を生成します。)

コーラス数:これは自動的に設定されますが、変更してもかまいません。例えば「5」にすると、ファーストコーラス、3つのミドルコーラス、ラストコーラスの合計5つのコーラスが生成されます。

テンポ:各メロディストにはテンポが組み込まれていますが、上書きできます。

自動テンポ:有効にすると、選択メロディストに適切なテンポが自動的に設定されます。

AABAのA2:プロはよく、AABA形式の曲が単調にならないよう2番目のA部分(いわゆるA2)を移調します。例えば、最初のA部分がEbなら、A2部分をGbに移調します。メロディストもこのようなことができます。「移調」を選ぶとA2の移調が行われます。「早め/遅めに移調」にするとA2の最初の小節より2小節前から2小節後の間で実施されます。

他のAを置き換える:有効にすると、AABA形式のソングの一部にメロディーやコードを生成する際、最初のA部分に生成したメロディーとコードが他のA部分にコピーされます。例えば32小節AABA形式のソングにおいて第5、6小節にメロディーとコードを生成した場合、第13、14、29、30小節にも同じメロディーとコードが生成されます。

ジュークボックス生成:生成と同時に連続再生を楽しむことができます。「メロディストを変更」を有効にしてメロディスト番号を入力すると、その範囲内のメロディストを使って連続的にソングが生成されます。無効にすると、同じメロディストによる生成が行われます。

生成先トラック:メロディーは普通、メロディートラックに生成しますが、ソロトラックに生成して既存メロディーと対のメロディーを作成することができます。[編集] :メロディストメーカーを開きます。既存のメロディストを作り変えたり、オリジナルのメロディストを作成することができます。

[初期設定]:すべてのオプションを初期設定に戻します。前回このダイアログを開いた時に各種の設定を変更した場合、設定がそのまま残っていますが、このボタンを押すことで元の設定に戻せます。

ソロの自動生成 「ソリスト」

ソリストは、プロが即興演奏するような本格的なソロを生成します。

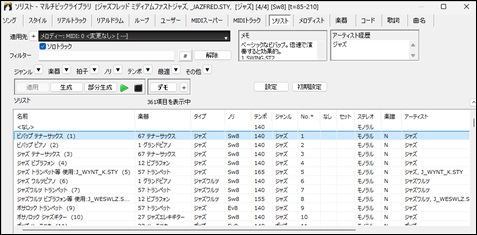

ソリストは、マルチピックライブラリまたはソリスト選択ダイアログで選択します。マルチピックライブラリは、オーディオデモの試聴、リストの並べ替え、ソリストに限らず全タイプの素材選択、より簡単な部分的生成機能を備えており、ウィンドウを開いたまま他の作業を並行して行うことも可能です。そのため、マルチピックライブラリのご利用をお勧めします。

マルチピックライブラリを使う場合は、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【ソリスト】タブを押します。

まず、「適用先」のドロップダウンを使って、ソロの生成先トラックを選択します。ドロップダウンの直下にある「ソロトラック」のオプションは、ドロップダウンの選択よりも優先されます。例えば、ドロップダウンでユーティリティトラックを選択していても、「ソロトラック」にチェックが入っていれば、ソロはソロトラックに生成されます。これは、ソロはソロトラックに生成することが推奨されているためです。もし、ソロを他のトラックに生成したければ、「ソロトラック」のオプションからチェックを外してください。

リストは、列の見出しをクリックすることで並べ替えができます。(注釈:ソリストはプロの演奏を録音したものではないため、アーティスト列には演奏者の名前が表示されません。この列にはジャンルやリズムのノリ等が表示されます。)

左上部にあるフィルター欄を使って、特定の文字やジャンル、楽器、拍子、リズムのノリ等でリストを絞り込み表示できます。

全360のソリストをオーディオデモで試聴できます。試聴したいソリストをリストでクリックし、【デモ】ボタンを押します。また、【+】ボタンを押して表示されるメニュー内の「ダブルクリックしたらオーディオデモでなくソングで試聴する」からチェックが外れている場合は、ソリストをダブルクリックするかスペースキーを押すことで、デモを再生できます。

ソリストにはスタイルが選択されている場合があり、初期設定ではそれがソロの生成時に使用されますが、現行ソングに選択しているスタイルを使ってソロを生成したけければ、【設定】ボタンを押し、「ソリストのスタイルを使用」からチェックを外します。また、【設定】ボタンのメニューから「ソリストの追加設定」を選択すると、別のダイアログが開き、楽器やハーモニー等のオプションを選択してソロを生成できます。

目的のソリストが見つかったら、【生成】ボタンを押します。すると、選択ソリストによってソロが生成され、演奏されます。ソロをトラックの全体ではなく特定範囲に生成するには、【部分生成】ボタンを押します。小さなパネルが開くので、範囲を小節単位または小節/拍/ティック単位で指定し、【この範囲に生成】ボタンを押します。

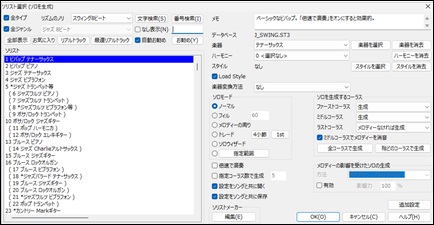

ソリスト選択ダイアログを使う場合は、[Ctrl]キーを押しながらツールバーの【ソリスト】ボタンを押すか、[Shift]+[F4]キーを押します。

そして、ソリストを選択し、必要に応じてオプションを設定して、【OK】ボタンを押します。すると、ソロトラックにソロが生成されます。(注釈:ソリスト、このボタンを押した際にソロを生成します。ツールバーの【演奏(新伴奏)】ボタンや[F4]キーを押した際には生成しません。)

ソリスト:MIDIトラックを使うソリストの背景は白、リアルトラックを使うソリストの背景はベージュ、MIDIスーパートラックを使うソリストの背景は水色で表示されます。ソリスト名の頭に付いているアステリスク * はスタイルが組み込まれていることを示します。 (注釈:No.298、305等の名前が付いていないものはソリストとして使用されていません。)

全タイプ/全ジャンル:「全タイプ」にチェックを入れるとすべてのソリストが表示され、指定のリズムのノリに適合しないソリストは括弧付きで表示されます。「全タイプ」からチェックを外すと指定のリズムのノリに適合するソリストが表示されます。「全ジャンル」にチェックを入れるとすべてのジャンルのソリストが表示されますが、チェックを外すとジャンルを絞ることができます。

[全部表示]:フィルターを解除し、すべてのソリストを表示します。

[お気に入り]:今までに使ったソリストを表示するダイアログを開きます。最近何を使ったかを確認したり、よく使うソリストを素早く呼び出すことができます。

[リアルトラック]:リアルトラックによるソリストだけを表示します。

[最適リアルトラック]:現行スタイルとの相性を確認しながらリアルトラックソリストを選択する為のダイアログを開きます。

[検索][番号検索]: 名前やメモ、スタイル名に含まれる文字か番号を使ってソリストを検索します。

なし表示: チェックを入れると、付属していない(持っていない)ソリストも表示されます。

自動お勧め: チェックを入れると、現行スタイルに適切なソリストが自動的に選択されます。

[お勧め]:このボタンを押す度に他のお勧めが選択されます。これは、「自動お勧め」にチェックが入っていないと働きません。

メモ:ソリストの演奏のクセや特徴等が表示されています。

データベース:ソロの生成に使用するデータベース(ST2ファイル)です。

楽器 / ハーモニー / スタイル / スタイルを開く / 楽器変換方法:ソリストには楽器やハーモニー等が選択されている場合がありますが、それらを使わないようにしたり別のものを使ったりすることができます。(注釈: 楽器やハーモニーはMIDIトラックのソリストに対して設定できます。) 楽器を変更する際、【楽器を選択】ボタンを使うと音域を確認しながらの選択ができます。ソリストの楽器やハーモニー等ではなく、現行ソングのソロトラックに選択しているものを使いたければ、該当する消去ボタンを押します。

ソロモード:「普通」はごく普通にソロを生成します。「フィル」は指定の割合でソロを生成します。「メロディーの周り」はメロディーのフレーズの合間にソロを生成します。(このモードはメロディーの少ないソングで使うようにします。これを選択する場合、「ソロを生成するコーラス」欄ですべてのコーラスでソロが生成されるようにし、「ミドルコーラスでメロディーを消音」を無効にします。) 「トレード」はBand-in-a-Boxとトレード(ソロの掛け合い演奏)を楽しめます。(初期設定の長さは4小節ずつですが、他の長さにすることもできます。生成するソロフレーズを最初にするか後にするかは、右のボタンで決めます。1stを選ぶと1-4、9-12の小節で、2ndを選ぶと5-8、13-16の小節で生成されます。) ソロウィザードを選ぶと、ウィザード共演機能を選択ソリストのスタイルによって実行することができます。「指定範囲」は指定の範囲にソロを生成します。これを選択する際と、指定範囲より1拍長く続く無理のないソロが生成したり、指定範囲の既存のソロを削除し、新しくソロを生成したりすることができます。

ソロを生成するコーラス:この欄では、どのコーラスにソロを生成するかを設定します。【殆どのコーラス】ボタンはミドルコーラスでソロを生成し、ファーストコーラスとラストコーラスではメロディーがない部分にソロを生成するよう設定します。「ミドルコーラスでメロディーを消音」を有効にすると、ミドルコーラスでメロディーが消音されてソロの演奏が聞きやすくなります。

倍速で演奏:ソロを倍速で演奏させるには有効にします。

指定コーラス数で生成:有効にすると、指定のコーラス数でソロを生成することができます。この機能を有効にすると、ソロ生成の際いつもそのコーラス数が適用されますのでご注意ください。

設定をソングと共に開く:ソリストの設定(楽器変換方法、ソロモード、倍速演奏)をソングと共に開くには有効にします。

設定をソングと共に保存する:ソリストの設定(楽器変換方法、ソロモード、倍速演奏)をソングと共に保存するには有効にします。

メロディーの影響を受けたソロの生成:コードだけでなくメロディーにも合わせるソロを生成することができます。

[編集]:ソリストトメーカーを開きます。既存のソリストを作り変えたり、自分だけのソリストを作成したりすることができます。

ソロウィザードにMIDIボリュームを使用する:有効にすると、ソロウィザードの使用時、出力音の強弱が送信されます。ご利用のMIDI機器がボリューム調整に応答する機種の場合にこのオプションを有効にすると、ソロの強弱をコントロールできます。 ソロ生成完了に先行してグ演奏を開始する:有効にすると、ソロが完全に生成される前に演奏が始まります。無効にすると、ソロが完全に生成されるまで演奏されません。 ソロトラックのボリューム調整 / メロディートラックのボリューム調整:ここに数値を入力することによって、ソロトラックとメロディートラックを他のトラックよりやや大きめにすると効果的です。 特別データベースを使用する:特別データベース(ST3)を使用すると、より豊富なデータの中からソロを生成できるという利点があります。しかし、このデータベースは普通のデータベース(ST2)よりかなり大きいファイルの為、遅いコンピュータではソロの生成に時間がかかります。少しでも早くソロを生成したければ無効にしてください。 長いソロフレーズを作成する:有効にすると、できるだけ長いソロフレーズが作成されます。これも、比較的遅いコンピュータではソロの生成に時間がかかりますので、少しでも早くソロを生成したければ無効にしてください。 Vメジャー三全音をV7として扱う:有効にすると、ジャズの MIDI トラックソリストすべてと、ジャズ/カントリーのリアルトラックソリストのいくつかは、VコードをV7コードとして扱いながら演奏します。 |

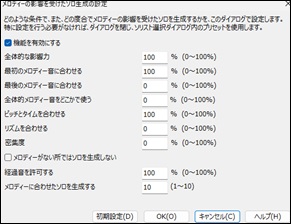

メロディーの影響を受けたソロの生成

プロは普通、ソロを演奏する際、コード進行だけでなくメロディーにも合わせます。Band-in-a-Boxもそのようなソロができます。

この機能を使うにはまず、ソリスト選択ダイアログの「メロディーの影響を受けたソロの生成」欄の「有効」にチェックを入れます。そして、どの「方法」で影響を受けるかを選びます。ポップやシンプルなメロディーの場合は初期設定にしておくと適切に働きます。「方法」として「カスタム設定」を選び、 [設定] ボタンを押すと、ダイアログが開きます。

ここで、ソロをどの程度、メロディーのピッチやリズム、密集度に合わせるかを設定します。

機能を有効にする:メロディーの影響を受けたソロの生成を有効にするには、チェックを入れます。 |

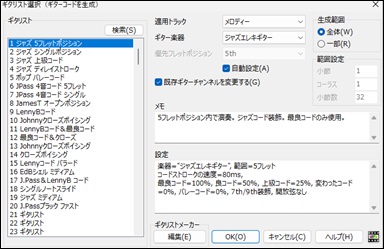

ギターコードの自動生成 「ギタリスト」

メロディーに本格的なボイシングを加えながらギターコードを自動生成することができます。

ツールバーの [ギタ―コード自動生成] ボタンを押してダイアログを開きます。ダイアログはギターウィンドウの [ギターコード] ボタンで開くこともできます。

[使い方手順]

1)左のリストでギタリストを選択します。

2)「適用トラック」欄で、メロディートラック、ソロトラックのどちらに基いてギターコードを生成するかを選択します。

3)「ギター楽器」を確認します。各ギタリストには楽器が決められていますが、変更してもかまいません。

4)「生成範囲」欄で、ギターコードの生成範囲を設定します。

5)「優先フレットポジション」を指定します。ギターポジションは現行キーに基いて自動設定されますが変更してもかまいません。例えばCキーの場合、5thが最適ポジションだと判断されますが、「自動設定」を無効にし、「優先フレットポジション」を12thにしてもかまいません。

6)「既存ギターチャンネル変更する」のオプションを使って、ギターチャンネルを持つトラックの場合(例えば、ギターの各弦に対応したギターコントローラ上で演奏される場合)、ギターポジションを変えないよう指示することができます。普通はこのオプションを有効にします。

7)「OK」ボタンを押します。

ギターコードが生成されると、元々あった音符数とギターコード生成後の合計数を確認できるメッセージが表示されます。どの音にギターコードを加えるとよいかが適切に判断される為、すべての音にギターコードが加わるわけではありません。

ギターコード生成に際し、下記の点にご注目ください。

ノーテーションウィンドウを開くと、元々あった音が単音としてそのまま残ったものがあれば、ギターコード(和音)の一部になったものもあることを確認できます。

アドバンスコードを含む幅広いギターコードが使われています。理論上のギターコードではなく、現実的なギターコードが使われています。

実際にギター演奏者が弾くようなコードストロークが聞こえます。

メロディーメニュー>チャンネルタイプ は「ギター」に設定されます。ソングをMIDIファイルとして保存する際、フレットポジションの情報を持つギターチャンネル(11-16)が保存されます。

ギターコードが生成されると自動的に演奏が始まります。

生成されたギターコードはノーテーションウィンドウで編集することができます。

生成されたギターコードはソングに保存されます。保存した後に取り除きたければ、メロディーメニュー(またはソロメニュー)>編集>ハーモニー/ギターコードを削除 を使います。

MIDIファイルとして保存する際は弦ポジションも自動的に保存されます。これは、ギタートラック用にチャンネル11~16が使用されるからです。

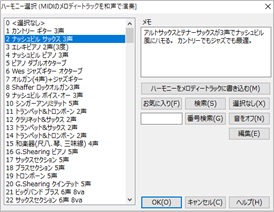

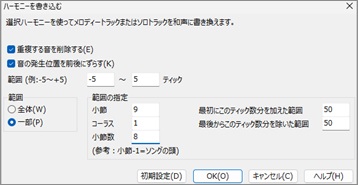

ハーモニーの自動生成 (和声に変換)

メロディーやソロのトラックの単音を和声で置き換えることができます。

ツールバーの [ハーモニー] ボタンを押し、メロディートラックの場合はメニューの「メロディートラックにハーモニーを選択」、ソロトラックの場合は、「ソロ/スルートラックにハーモニーを選択」を選びます。

「ハーモニー選択」ダイアログが開きますので、ハーモニーを選び、 [ハーモニーを…トラックに書き込む] ボタンを押します。

別のダイアログが開きますので、範囲を指定し、 [OK] ボタンを押して書き込みを確定します。

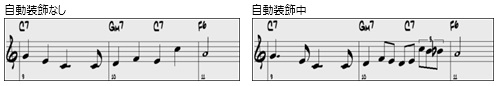

メロディーの自動装飾

優れたミュージシャンは常に譜面どおりに演奏するとは限りません。タイミングを適度に変えたり、スタッカートやレガート等を加えたりしながら演奏します。Band-in-a-Boxでも、そのようなライブ感のある演奏を再現できます。

ツールバーの [メロディー自動装飾] ボタンを押し、表示されるメニューの「メロディーを自動装飾」を有効にすると、演奏の度にメロディーが装飾され、ライブ感を伴った演奏を楽しめます。

豆知識:自動装飾機能を有効にしてもプログラムの終了時に自動的に解除されます。これは、次の起動時にメロディーが入力どおり演奏されるよう配慮されているからです。機能を常に有効にするには、EMBYES.TXTというテキストファイル (中身は空でかまいません) を作成し、フォルダC:\Data\bbに保存します。

自動装飾機能が働いている様子はノーテーションウィンドウで確認することができます。

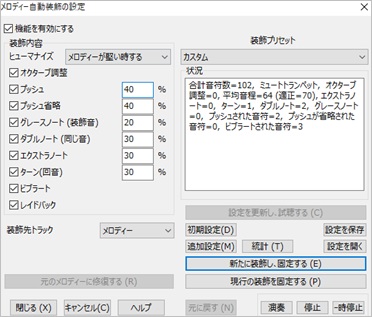

メロディー自動装飾の設定ダイアログ

このダイアログを使って、メロディーの装飾方法を指定したり、特定の設定をメロディーに固定することができます。

ダイアログを開くには、ツールバーの [メロディー自動装飾] ボタンを押し、表示されるメニューの「メロディー自動装飾の設定」を選択します。または、ホットキー [Ctrl]+[Alt]+[L] を押します。

機能を有効にする:自動装飾が実行するにはチェックを入れます。チェックを外すと、 [新たに装飾し、固定する] ボタンを押さない限り装飾が行われません。

ヒューマナイズ:これはベロシティ、デュレーション、タイミングを適当に変えながら自然なばらつきを与えるためのものです。「メロディーが堅い時する」を選ぶと、リアルタイム録音したメロディーはヒューマナイズせず、ステップタイムで入力した機械的な硬いメロディーのみをヒューマナイズします。

オクターブ調整:現行のメロディー楽器に最適なオクターブに自動調整します。オクターブの調整方法は、 [追加設定] ボタンをクリックして開くダイアログで行います。(後述)

プッシュ:拍の頭に先行する音符を追加します。

プッシュ省略:既にあるプッシュを無視して、拍の頭に合わせて演奏します。

グレースノート(装飾音):グレースノートとは元の音符よりも少し先で半音下で演奏する音のことです。ノーテーションウィンドウでは読みやすさを優先し、グレースノートは表示はされません。

ダブルノート(同じ音):ダブルノートとは同じ音程で繰り返す音のことです。

エクストラノート:エクストラノートとは音符と音符の間に追加される音のことです。

ターン(回音) 元の音符を中心に上下に半音またはスケールトーンずつ移動し、元の音符に戻るターン(回音)が適用されます。右の図では、ドの音符がスケールトーンで移動する3つの音符で置き替えられています。

レイドバック:若干ディレイし、レイドバックした(ゆったりした)感じで演奏します。

ビブラート:追加設定ダイアログの設定に応じてビブラートを演奏します。(ビブラートは楽譜上には表示されませんが、「イベントリストエディター」で確認できます。)

装飾先トラック:メロディートラックかソロトラックを装飾することができます。

メモ:現行の装飾の特徴や、適用された音符の数等の統計です。

[設定を更新し、試聴する] :自動装飾機能を有効にしてソングを演奏している間にダイアログの設定を変更した場合、このボタンを押して新しい設定によってどのように装飾されるのかを試聴できます。

[新たに装飾し、固定する] :停止中でも、このボタンを押してメロディーを装飾し、装飾内容を固定できます。

[現行の装飾を固定する] :本来、この機能は「ライブ」で装飾するものですが、装飾が気に入って、残したければ、このボタンを押して装飾をメロディートラックに固定できます。

[元のメロディーに修復する] :元々のメロディーは、 [新たに装飾し、固定する] ボタンを押さない限り、そのまま残りますが、装飾を固定した後に元のメロディーに戻すにはこのボタンを押します。

[統計] :装飾中でなくても、現行の装飾による統計を表示できます。

[設定保存] [設定開く] :ダイアログ内の設定をEMBファイルとして保存したり、呼び戻します。

[元に戻す] :固定した装飾を外し、元のメロディーに戻します。

[追加設定] :追加のダイアログを開きます。

ビブラートの速さ:ブラートの深さ ビブラートの速度や深さを設定します。 ビブラートを適用する音の長さ:例えば120を入力すると、120ティック以上の音(=4分音符)がビブラートされます。 ビブラートの開始位置:ビブラートする場合、音の始まりから数えてどの位置で開始するかを設定します。 グレースノート(装飾音)の長さ:装飾音の長さを調整します。 オクターブの調整方法:メロディー楽器が演奏できる音域外に音符がある場合のみオクターブを調整するか、常に最適のオクターブに自動調整するかを選びます。 ベロシティ設定:ヒューマナイズする際のベロシティの範囲を設定します。 レガート設定:レガートの量を設定します。 |