Band-in-a-Box Windows 版 バージョン32 マニュアル

第6章 ソングの作成

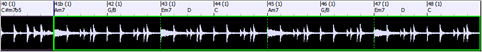

新規ソングの準備

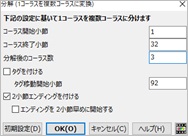

1. ツールバーの[新規作成] ボタンを押してコードシートを白紙にします。

2. タイトルを付けます。「無題」と表示されている部分をクリックし、入力欄が開いたらタイトルをタイプして[OK] ボタンを押します。

3. キー、テンポ、コーラスを決めます。

![]()

コードの入力

コードは、さまざまな方法で入力できます。PCキーボードで打つのが最も一般的ですが、コンピュータに接続したMIDI機器で和音を弾いたり、コードビルダーで音を確認しながらコードを選択したり、MIDIファイルやオーディオファイルからインポートすることも可能です。。

PCキーボードを打ってコードを入力

コードシートでコードを入力したいセルをクリックし、コードをタイプします。[Enter]か[→]キーを押すと、入力が確定します。[Shift]+[Enter]キーを押すと、コード入力時に試聴ができます。

![]()

既に入力したコードを試聴するには、コードをクリックし、[Shift]+[Enter]キーを押します。

入力を間違えたら、タイプし直すか[delete]キーを使って削除します。

大文字と小文字を区別する必要はありません。[Shift]キーを押さなくても大丈夫です。

各セルに普通のコードを2個(各拍に1個) まで入力できます。マイクロコードは各拍に4個(各小節に16個) まで入力できます。

同じセルに普通のコードを2個入力するには間に , (コンマ) を入れます。例えばA9とGを入力するには[A][9][,][G][Enter]を打ちます。

♯(シャープ)を入力するには[3]キー、♭(フラット)を入力するには[b]キーを押します。

分数コード(オンコード)を入力するには[/]キーを押します。(例: [c][7][/][e] → C7/E)

コードのエクステンションを入力するにはショートカットキーを使います。

・Maj7(メジャー7th)を入力するには[j]キーを押します。(例: [C][J] → CMaj7)

・m(マイナー)を入力するには[m]キーを押します。(例: [C][m] → Cm)

・m7b5(ハーフディミニッシュ)を入力するには[h]キーを押します。(例: [C][h] → Cm7b)

・dim(ディミニッシュ)を入力するには[d]キーを押します。(例: [C][d] → Cm7b)

・7susを入力するには[s]キーを押します。(例: [C][s] → C7sus)

マイクロコード の入力 (各拍に複数コード) の入力

1拍に複数のコードを入力することができます。そのようなコードをマイクロコードと呼びます。これは特にスローなソングで便利な機能です。オプションで、マイクロコードを特定トラックに弾かせ、他のトラックは普通のコードを弾かせることもできます。

マイクロコードは上下に表示されます。同じ拍に普通のコードがあればそちらはグレーで表示されます。

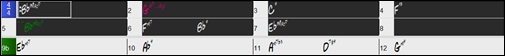

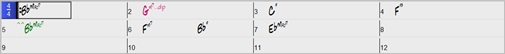

![]()

マイクロコードは丸括弧とコンマを使いながら入力します。左丸括弧、コード、コンマ、コード、右丸括弧の順でコンピュータキーを打ちます。例えば (C,F) と打つと2つのコード、(C,F,G) と打つと3つのコード、(C,F,G,Am) と打つと4つのコードが入力されます。コンマの間にコードを打たなければその前のコードが続くことになります。例えば(C,F,G,,) と打つとC とFがそれぞれ16分音符に対して、Gが8分音符に対して入力されます。

![]()

同じ拍にマイクロコードと普通のコードを入力するには、左丸括弧を打つ前に普通のコードを打ちます。例えばD7(A,Fm) Enterの順でキーを打つとD7が普通のコードとして、AとFmがマイクロコードとして入力されます。

![]()

マイクロコードと普通のコードが入力されている拍から両タイプのコードを削除するには、[Delete]キーを打ちます。

![]()

マイクロコードと普通のコードが入力されている拍からマイクロコードだけを削除するには、左丸括弧、右丸括弧、[Enter]キーの順で打ちます。

![]()

マイクロコードと普通のコードが入力されている拍において普通のコードだけを書き換えるには、丸括弧なしで普通にコードを打ちます。D7のコードとAとFmのマイクロコードが入力されているセルにおいて例えばGm Enter キーを押すとD7がGmで書き換えられ、AとFmのマイクロコードはそのままです。

![]()

マイクロコードと普通のコードが入力されている拍においてマイクロコードと削除して普通のコードを書き換えるには、コードを打った後、左丸括弧、右丸括弧、[Enter]キーの順で打ちます。

![]()

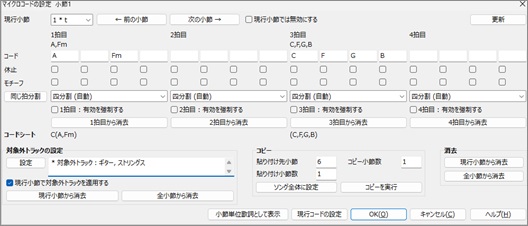

マイクロコードはダイアログを使って入力することもできます。[F6] または [M][Enter]キーを押すとマイクロコードの設定ダイアログが開きます。このダイアログには特定トラックにマイクロコードを弾かせて他のトラックは普通のコードを弾かせるオプション等もあります。

現行小節 :ここで表示されている小節に対してマイクロコードを入力します。他の小節に移動するにはプルダウンメニューか矢印ボタンを使います。小節番号にはマイクロコードが入力されると * が表示され、マイクロコード対象外トラックが設定されると t が表示されます。

現行小節では無効にする :現行小節においてマイクロコードの設定を無効にすることができます。このダイアログで様々な設定を行った後、マイクロコードを一時的に無効にしたい場合に便利なオプションです。更新 :このダイアログの設定をコードシートに反映させます。普通はダイアログのオプションをクリックする度にコードシートが更新されますが、もしされなければこのボタンを押します。

コード :この行にマイクロコードを入力します。各小節の4つの各拍に最高3つ(三連符用三分割の場合) または4つ(16分音符用四分割の場合) のマイクロコードを入力することができます。

休止 :この行に休止を入力します。 休止を入力するとそこではコードが弾かれない為、直前のコードはショットされることになります。

モチーフ :特定の位置にチェックを入れることでリズムパターンを表現することができます。モチーフは既に入力されているコードを使う為、モチーフ用のコードを入力する必要はありません。

三分割/四分割 :拍の分割を設定します。三連符用に三分割、または16分音符用に四分割することができます。初期設定は自動になっており、現行スタイルのノリによって自動的に設定されます。

同じ拍分割 :1拍目で設定されている拍分割を他のすべての拍に適用します。

有効を強制する :これはどの拍にもマイクロコードを入力しないものの、コードシートのコードを弾かずに休止したい場合に便利なオプションです。

_拍目からl消去 :該当拍からマイクロコードを消去します。

対象外トラックの設定 :この欄で特定のトラックにマイクロコードを弾かせないようにすることができます。【設定】ボタンを押すと別のダイアログが開きますので、トラック名をダブルクリックするかボタンを押してマイクロコード対象外トラックを選択します。【現行小節から消去】ボタンは現行小節における対象外トラックの設定を消去し、【全小節から消去】ボタンは全小節における対象外トラックの設定を消去します。

コピー :この欄で現行小節または現行小節から指定のマイクロコード、休止、モチーフを他の小節にコピーすることができます。(対象外トラックの設定はコピーされません。) どの小節から何小節をコピーするかを設定したら【コピーを実行】ボタンを押します。

消去 :この欄のボタンを使ってマイクロコード、休止、モチーフを現行小節からまたは全小節から消去することができます。

[小節単位歌詞として表示] :マイクロコード、休止、モチーフを小節単位歌詞として書き込みます。すると、コードシートで小節歌詞レイヤーを表示した際にそれらが見られるようになります。

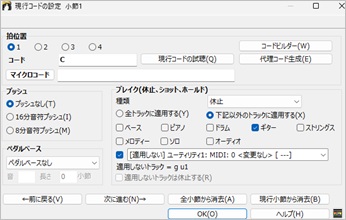

現行コードの設定ダイアログを使ってコードを入力

ダイアログを使ってコードを入力することができます。コードシートで目的のセルをクリックし、ツールバーの【コード設定】ボタンか[Alt]+[F5]キーを押してダイアログを開いたら、拍位置を確認し、「コード」欄にコードをタイプします。その他の欄を使って、コードにプッシュやブレイク、べダルベースを付けることもできます。

MIDIキーボードを弾いてコードを入力

外部接続MIDIキーボードで和音を弾いて[Ctrl]+[Enter]キーを押すと、その和音に相当するコードが入力されます。

また、MIDIキーボードで和音を弾き、提示される候補コードの中から選択することもできます。ウィンドウメニュー>MIDIキーボードからコードを入力>MIDIキーボードでコードを検出 を使います。ダイアログが開いている間にMIDIキーボードで和音を弾くと、コードの候補が提示されます。候補の右の[入力する] ボタンを押すと、そのコードがコードシートに入力されます。

デモソングを開いてコード進行を自動入力

ツールバーの【開く】か【ソング】ボタンを使って「ファイルを開く」のダイアログやソングピックウィンドウ等を開き、ソングを選択します。すると、ソングに含まれているコード進行がコードシートに書き出されます。書き出されたコード進行をそのまま使っても、書き替えてもかまいません。

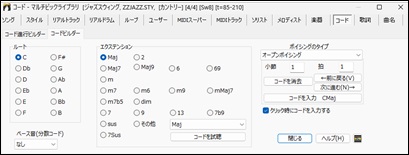

コードビルダーを使ってコードを入力

コードビルダーを使うと、コード名や音楽理論を知らなくても耳を頼りにコードを入力したり、現行コードに続く最適なコードを選びながらコード進行を作成したりできます。

ツールバーの【コードビルダー】ボタンか[Ctrl]+[Shift]+[B]キーを押すと、コードビルダーが用意されたマルチピックライブラリが開きます。

コードビルダーには2つのタイプがあり、上部のタブを使って切り替えます。

[コードビルダー]

コードのルートとエクステンションを選択しながらコードを作ります。クリックしたルートはベーストラックの現行のMIDI楽器で、クリックしたエクステンションはピアノトラックの現行のMIDI楽器で再生されます。

ルートやエクステンションをクリックすると、初期設定ではコードが即座にコードシートに入力されますが、 [Shift]キーを押しながらルートやエクステンションをクリックすると、コードは再生されますが入力されません。

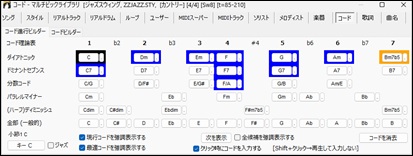

[コード進行ビルダー]

現行コードには黒い枠が付いています。(注釈:コードシートの現行セルが空の場合、前のセルのコードが現行セルのコードとみなされます。) 現行コードに続く最適なコードには青か橙色の枠が付いています。その中でも一般的なコードには青い枠が付き、一般的ではないが興味深いコードには橙色の枠が付きます。一般的ではないコードは一度に1つか2つしか表示されませんが、【次を表示】ボタンを押す度に他の候補を見ることができます。「全候補を強調表示する」を有効にすると、一般的ではない候補コードがすべて表示されます。

最上段には、最もよく使われるダイアトニックコード(ダイアトニックスケールの音で成り立つコード)、その他の段には、ドミナントセブンスコード、分数コード、ディミニッシュコード等が表示されます。「ジャズ」を無効にすると、ポップでよく使われるトライアドコードが表示され、有効にするとジャズでよく使われる7thコードが表示されます。

「クリック時に入力する」が有効の場合、コードをクリックすると再生されてコードシートに入力されますが、コードを[shift]キーを押しながらクリックすると再生されてもコードシートに入力されません。このオプションが無効の場合は、コードをクリックすると再生されてもコードシートに入力されず、コードを[Shift]キーを押しながらクリックすると再生されてコードシートに入力されます。

現行セルにコードを入力したら、他のセルに移動してコードを入力し、現行ソング全体のコード進行を完成させます。

他のソングからコードをインポート

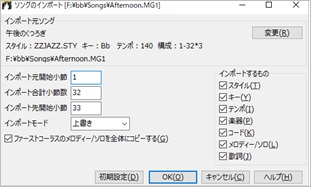

既存ソングのコード進行の一部を取り入れることができます。ファイルメニュー>インポート>ソングをインポートを選択します。

ダイアログが開いたら、どの範囲のコードを取り入れるかを「インポート元開始小節」と「インポート元合計小節」で指定します。そして、それを現行ソングのどこに貼り付けるかを「インポート先開始小節」で指定します。

「インポートモード」のオプションでは、コードを挿入するか上書きするかを選びます。

オプションで、コードだけでなくメロディーや歌詞等も取り入れることができます。

他のソングからコードをコピー

他のソングのコードの一部または全部をコピーして現行ソングに貼り付けることができます。

まず、コピー元のソングのコードを選択し、[Ctrl]+[C]キーを押します。

そして、コピー先のソングで貼り付け先セルをクリックして[Ctrl]+[V]キーを押します。

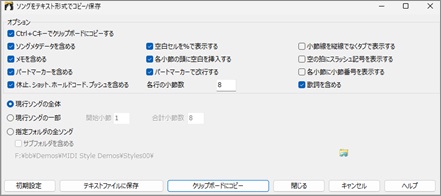

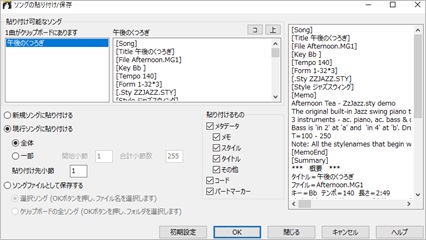

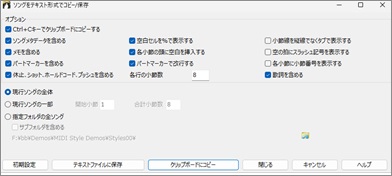

コードをコピーした際、初期設定ではパートマーカーや休止、ショット、ホールド、プッシュもコピーされますが、この設定を変更しておくことができます。また、ソング全体をコピーした際に含めるものを選択することもできます。さらに、指定フォルダのすべてのソングのコードをクリップボードにコピーしたり、テキストファイルとして保存することもできます。これらの設定をするには、メニューの編集>コピー(各種) >ソングをテキスト形式でコピー からダイアログを開きます。

Ctrl+Cキーでクリップボードにコピーする :有効にすると、このダイアログを開かなくても、コードシートで[Ctrl]+[C]キーを押すとソングがクリップボードにコピーされます。

ソングメタデータを含める :有効にすると、タイトル、拍子、キー、テンポ、メモ等がコピー時に含まれます。無効にすると、コードだけが含まれます。

メモを含める :有効にすると、ソングのメモがコピー時に含まれます。

パートマーカーを含める :有効にすると、ソングに入力したパートマーカーがコピー時に含まれます。

休止、ショット、ホールドコード、プッシュを含める :有効にすると、コードに付けた休止、ショット、ホールド、プッシュがコピー時に含まれます。

空白セルを%で表示する :有効にすると、テキストファイルではコードが入力されていない小節には%の記号が入力されます。無効にすると、コードが入力されていない小節では何も表示されません。

各小節の頭に空白を挿入する :有効にすると、テキストファイルでは各小節の頭にスペースが入ります。

新しいセクション(パートマーカーがある小節) で改行する :有効にすると、テキストファイルでは各セクションの始まり(パートマーカーがある小節) で改行されます。

各行の小節数 :テキストファイルで各行に表示する小節数を設定します。

小節線を縦線でなくタブで表示する :有効にすると、小節線は縦線でなくタブで表示されます。すると、エクセル等のスプレッドシートに貼り付けた際、各セルに各小節が入力されます。

空の拍にスラッシュ記号を表示する :有効にすると、コードが入力されていない空の拍にスラッシュ記号 / が表示されます。例えば4/4拍子のソングにおいてCのコードが4拍続く場合C / / / と表示されます。

各小節に小節番号を表示する :有効にすると、例えば第3小節のCmは3.Cmと表示されます。

歌詞を含める :ソングに付けた歌詞をコピーに含めるには有効にします。

現行ソングの全体 :このモードを選択し、【クリップボードにコピー】ボタンを押すとソング全体(コードとその他のデータ) がクリップボードにコピーされ、【テキストファイルに保存】ボタンを押すとソング全体をテキストファイルに保存されます。

現行ソングの一部 :このモードを選択し、【クリップボードにコピー】ボタンを押すと指定範囲のコードがクリップボードにコピーされ、【テキストファイルに保存】ボタンを押すと指定範囲のコードがテキストファイルに保存されます。このモードの場合、上のモードと違い、コードだけが含まれ、その他のデータは含まれません。

指定フォルダの全ソング :指定フォルダのすべてのソングを様々な方法でクリップボードにコピーするかテキストファイルに保存します。フォルダアイコンを押してフォルダを指定し、「保存・コピーの仕方」を選択します。個別のテキストファイルとしてソングと同じフォルダに保存、個別のテキストファイルとして指定のフォルダに保存、全部まとめて一つのテキストファイルに保存、全部まとめてクリップボードにコピー、の中から選択したら、【テキストファイルに保存・クリップボードにコピー】ボタンを押します。

[初期設定] :ダイアログのすべてのオプションを初期設定に戻します。

[テキストファイルに保存] :現行ソング(全体または一部) をテキストファイルとして保存します。

[クリップボードにコピー] :現行ソング(全体または一部) をクリップボードにコピーします。

[保存またはコピー] :「保存・コピーの仕方」での選択に基いてテキストファイルに保存するかクリップボードにコピーします。

[閉じる] :ダイアログの設定は維持しますが、コピー・保存はしないでダイアログを閉じます。

コピー元のソングでコードを選択せずに[Ctrl]+[C]キーを押した場合、ソング全体(すべてのコードに加え、タイトル、キー、テンポ、パートマーカー、メモ等のデータ) がクリップボードにコピーされます。これを現行ソングに貼り付けるには、[Ctrl]+[Shift]+[V]キーを押します。ダイアログが開きますので、「現行ソングに貼り付ける」を選択し、その他のオプションを選択して、OKボタンを押します。

貼り付け可能なソング :クリップボードにコピーされているソングのタイトルが表示されます。

貼り付けるもの :初期設定ではすべての項目が有効になっていますが、必要なければ無効にします。

新規ソングに貼り付ける :クリップボードにコピーされているソングを新しいソングとして貼り付けます。クリップボードに複数のソングがコピーされている場合、「貼り付け可能なソング」欄で選択されているソングを貼り付けます。

現行ソングに貼り付ける :クリップボードにコピーされているソングの全体または一部を現行ソングに貼り付けます。クリップボードに複数のソングがコピーされている場合、「貼り付け可能なソング」欄で選択されているソングを貼り付けます。コピーされているソングの「全体」を貼り付けるのか「一部」を貼り付けるのかを決め、それを現行ソングのどの小節に貼り付けるかを「貼り付け先小節」で選択します。

ソングファイルとして保存する :「貼り付け可能なソング」欄で選択されているソングまた全ソングをソングファイルとして保存します。「選択ソング」を選択した場合、OKボタンを押した際、ソングファイルの名前と保存先を指定します。「クリップボードの全ソング」を選択した場合、OKボタンを押した際、ソングファイルの保存先を指定します。

テキストファイルからコードをコピー

メモ帳等にタイプしたテキスト形式のコードをコピーしてBand-in-a-Boxのソングに貼り付けることができます。

まず、メモ帳等で小節を縦線|で区切りながらコードをタイプします。コードなしの小節が欲しければ、縦線の間を空白にするか%をタイプします。例えば | D | G7 | | F | または | D | G7 | % | F | とタイプします。ショートカット (例 | Cj | Dh | E3 |) や標準以外のコード記譜 (例 | 1 | 2 | 5 |) を使うこともできます。コードをブレイク(休止、ショット、ホールド) するにはコードの後にピリオド(.) をタイプし、コードをプッシュするにはコードの前にキャレット(^) をタイプします。パートマーカーが欲しければ縦線の後に括弧を付けたアルファベット a) やb) をタイプします。パートマーカーで改行してもしなくてもどちらでも構いません。

|a) Ej| C7 D| F.b| Bb9| Eb G| F3| %| A6|b) C E| ^D| Fd| G..| Cm| F7| Am| Bd|

用意ができたら、[Ctrl]+[A]キーを押してすべてを選択し、[Ctrl]+[C]キーを押してコピーします。そしてBand-in-a-Boxに戻り、 [Ctrl]+[Shift]+[V]キーを押します。ダイアログが開きますので、モードやオプションを選択して、OKボタンを押します。

![]()

コードだけでなく、タイトルやキー、構成等を含むソング全体をテキストファイルで用意することもできます。最も簡単な方法として、Band-in-a-Boxのソング全体をコピーしてメモ帳に貼り付けた時のテキストファイルの形式を使います。コードは[Chords]と[ChordsEnd]の間にタイプします。メモが欲しければ[Memo]と[MemoEnd]の間にタイプします。スタイルが分からなかったり決めていなければ[.Sty]は空白にするか削除します。

用意ができたら、[Ctrl]+[A]キーに続いて[Ctrl]+[C]キーを押します。そしてBand-in-a-Boxに戻り、 [Ctrl]+[Shift]+[V]キーを押します。ダイアログが開きますので、モードやオプションを選択し、OKボタンを押します。

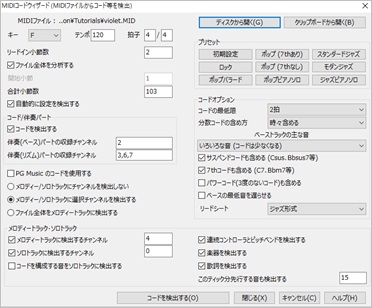

MIDIファイルからコードをインポート

ファイルメニュー>インポート>MIDIファイルからコード等をインポート を選択します。ダイアログが開いたら、[ディスクから開く] か[クリップボードから開く] を押してMIDIファイルを開きます。次に、設定や範囲等を確認します。ダイアログの左側にウィザードが認識したリードイン小節やチャンネル等が表示されます。ウィザードの認識が間違っていれば訂正します。そして、ダイアログの右側にあるプリセットボタンを使って「コードオプション」欄を自動設定します。[コードを検出する] ボタンを押すと、MIDIファイルが分析され、コード進行がコードシートに書き出されます。

リードイン小節数 :ファイルにリードインが何小節含まれているかが自動判断されます。

ファイル全体を分析する :ファイル全体を読み込むには有効にします。一部を読み込むには無効にし、「開始小節」と「合計小節」で範囲を指定します。このオプションを活かして、一度読み込んだファイルを、部分的に設定を変えてからやり直せます。例えば、コードの最低の長さを2拍にしてソング全体を読み込んだ後に、第7、8小節だけをコードの最低の長さを1拍にしてやり直すには、「ファイル全体を読み込む」を無効にし、「開始小節」を「7」、「合計小節数」を「2」、「コードの最低限」を「1拍」にします。

自動的に設定を検出する :有効にすると、MIDIファイルを開いた時、組み込まれている様々な情報が自動検出されます。設定を自分で行いたければ、無効にします。

コードを検出する :普通は有効にしてコードを検出しますが、MIDIファイルからメロディーだけを検出したけば無効にしてください。

伴奏(ベース)トラックの収録チャンネル :ベーストラックが収録されているチャンネルが判断されます。

伴奏(リズム)トラックの収録チャンネル :リズムトラックが収録されているチャンネルが判断されます。

PG Musicのコードを使用する :PG Music社の製品で作成されたMIDIファイルには、コードがイベントとして埋め込まれています。このオプションを有効にすると、ウィザードはコード分析を行わず、埋め込まれたコードイベントを使います。コードイベントを無視してウィザードに分析を任せるには無効にします。

メロディー/ソロトラックにチャンネルを検出しない :MIDIファイルのメロディーをメロディー/ソロトラックに読み込みたくなければ無効にします。

メロディー/ソロトラックに選択チャンネルを検出する :MIDIファイルのメロディーをメロディー/ソロトラックに読み込むには有効にします。

ファイル全体をメロディートラックに検出する :MIDIファイルに含まれた音すべてをメロディーに読み込むには有効にします。

メロディートラックに検出するチャンネル :有効にすると、MIDIファイルを選んだ際、メロディートラックに書き込めそうなメロディーがあればそのチャンネルが表示されます。

ソロトラックに検出するチャンネル :有効にすると、MIDIファイルを選んだ際、ソロトラックに書き込めそうなソロか対のメロディーがあればそのチャンネルが表示されます。

コードを構成する音をソロトラックに検出する ::有効にすると、MIDIファイルに含まれているすべての音がソロトラックに書き出されます。コード分析に至った状況を確認するこができます。

プリセット : 「コードオプション」の欄を自動的に設定します。

コードの最低限 検出する各コードの最低限を拍数を設定します。「2拍」にすると1拍分の長さのコードは検出されません。選択ファイルが各拍でコードが変わるようであれば「1拍」にします。

分数コードの含め方 :F7/AやCm/Gといった分数コードの含み方を指定します。

ベーストラックの主な音 :「ルートのみ」を選ぶと、ベース音はどれもコードのルートだと判断されます。「ルート-3度-5度」を選ぶと、ベースは主にコードの ルート、3度、5度を演奏すると判断されます。「いろいろな音」を選ぶと、ベースはいろいろな音を演奏すると判断されます。「いろいろな音」を選ぶと「ルートのみ」を選ぶよりも少ない数のコードが検出されることになります。

サスペンドコードも含める :CsusやBbsus7といったサスペンドコードも検出結果に含むには有効にします。(参考:シンプルなロックはサスペンドコードを含まないことが多いです。)

7thコードも含める : C7やBbm7等のセブンスコードも検出結果に含むには有効にします。(参考:シンプルなロックはセブンスコードを含まないことが多いです。)

ワパーコード(3度のないコード)も含める ハードロックやコードに3度を含まないパワーコードを使うソングの場合は有効にします。

ベースの最低音を遅らせる : 普通、ベースはコードチェンジの所でコードのルートを弾きます。しかし、ジャンルによっては、コードチェンジの所ではなく、他のコードトーンより遅れてルートを弾きます。そのようなジャンルの場合はこのオプションをオンにします。

リードシート :ジャズ形式かポップ/カントリー形式を選びます。

連続コントローラとピッチベンドを検出する / 楽器を検出する / 歌詞を検出する :連続コントローラやピッチベンド、楽器変更や歌詞等をMIDIファイルから読み込むかを設定します。

このティック数分先行する音符も検出する :有効にすると、範囲に先行している音が確実に検出されます。

オーディオファイルからコードをインポート

オーディオコードウィザードを使って、お手持ちのオーディオファイルのコード進行をコードシートに書き出します。詳しくは第11章をご覧ください。

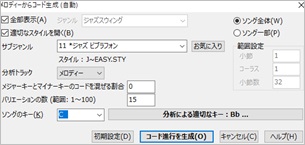

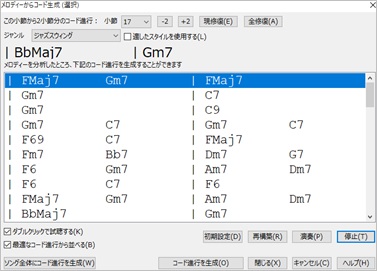

メロディーからコードを生成

ソングに入力したメロディーに基いてコード進行を生成することができます。ソングにコードが入力されていなくても、メロディーと選択ジャンルを基にして新しいコード進行を生成します。既にコードがあっても無視して、既存のメロディーにさらに相応しいコードで置き換えます。

この機能には、自動と選択の2つの方法があります。

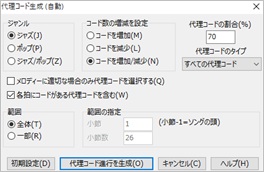

自動で生成するには、編集メニュー>コード>メロディーからコード生成(自動) を使います。ダイアログが開きますので、まず、生成するコードのジャンルとサブジャンルを選びます。次に、キーが適切か確認します。もし、適切でなければ、Band-in-a-Boxがキーを推薦しますので、[分析による適切なキー:_] ボタンを押します。さらに、生成範囲を選び、[コード進行を生成する] ボタンを押すと、選択ジャンルと現行メロディーに基いたコード進行がコードシートに書き出されます。

編集メニュー>コード>メロディーからコード生成(選択) はBand-in-a-Boxにメロディーを自動分析させ、選択肢を試聴しながら2小節ずつのコード進行を生成します。コードの候補は2小節単位で表示されます。これは現行のメロディーと指定したジャンルに基いて分析されたコード進行です。表示される候補のコードをクリックし、[コード進行を生成する] ボタンを押します。

[現修復] :2小節分のコード進行を生成した後に、生成する前のコードに戻します。

[全修復] :数箇所でコード進行を生成した後に、生成を取り消してすべてのコードをこのダイアログを開く前の状態に戻します。

ジャンル :指定するジャンルでよく使われるコードパターンを生成できます。

適したスタイルを使用する :選択ジャンルに適したスタイルをコード生成に使うことができます。

最適なコード進行から並べる :有効にすると、現行メロディーに最も相応しいコード進行が一番上に表示され、あまり相応しくないコード進行が下の方に表示されます。

ブレイク(休止・ショット・ホールド)

ブレイクの種類には、休止、ショット、ホールドの3つがあります。コードの後ろに [.] (ピリオド)を付けることでブレイクを指定し、その数で種類を定義します。

休止: コードを完全に休みます。ピリオドを1つ付けます。

![]()

ショット: コードを短く弾いた後、休止します。ピリオドを2つ付けます。

![]()

ホールド: 次のコードまでコードを保ちます。ピリオドを3つ付けます。

![]()

指定のトラックにブレイクを適用するには、ピリオドの後にブレイクを適用しないトラックの頭文字 (b=ベース、d=ドラム、p=ピアノ、g=ギター、s=ストリングス、m=メロディー、L=ソロ、a=オーディオ、u1=ユーティリティ1、u2=ユーティリティ2) を付けます。例えばC.では全トラックが休止しますが、C.bdではベースとドラムのトラック以外が休止します。C..gsではギターとストリングスのトラック以外がショットし、C...pではピアノトラック以外がホールドします。

現行コードの設定ダイアログを使ってブレイクを指定することもできます。コードシートで目的のコードをクリックし、ツールバーの【コード設定】ボタンか[Alt]+[F5]キーを押してダイアログを開いたら、「ブレイク」欄で種類を選択します。ブレイクを指定のトラックに適用したければ、「下記以外のトラックに適用する」にチェックを入れし、ブレイクを適用しないトラックを指定します。

既に入力したブレイクを指定範囲のすべてのコードにコピーすることができます。

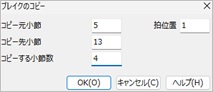

編集メニュー>コピー(各種)>ブレイクをコピー を使ってダイアログを開き、コピーする小節や貼り付け先を指定します。

ショートカットキーを使ってブレイクをコピーすることができます 。

コードシートのセルをクリックし、[H][4]と打つと、そのセルの前半(1拍目)に付けたピリオドがそこから4小節の全コードにコピーされます。

セルをクリックし、[,][H][4]と打つと、そのセルの後半(2拍目)に付けたピリオドがそこから4小節の全コードにコピーされます。

セルをクリックし、[H]を打つと、そのセルの前半(1拍目)に付けたピリオドが次のパートマーカーまでの小節の全コードにコピーされます。

コード記号+ピリオド+数字を打つと、その数字に相当する範囲の全コードにピリオドが付きます。例えば C..4と打つと、現行小節から4小節の全コードにピリオドが2つ付きます。G7...b d 5と打つと、現行小節から5小節分の全コードにピリオドが3つ付き、ベースとドラム以外がホールドします。

演奏時、コードに付けたブレイクを特定のコーラスで無視することができます。 ツールバーの [ソング設定] ボタンか [Ctrl]+[S] キーを押して現行ソングの設定ダイアログを開き、「・・・コーラスでブレイクを尊重する」のオプションを無効にします。

ショットやホールドの音量を、ブレイクが付いていないコードに相対的に調整することができます。MIDIトラックに対してはアレンジオプションダイアログのオプションを使い、リアルトラックに対してはリアルトラック設定、リアルドラム設定ダイアログのオプションを使います。(注釈:ボリュームの値がスタイルに組み込まれている場合があります。これはスタイルメーカーのスタイル追加設定ダイアログで設定されています。 その場合はそちらの値が優先されます。)。

プッシュ

プッシュとは拍の頭の少し前で演奏することです。ジャズスウィング等では、ピアノ奏者が8分音符プッシュすることによってコードチェンジを促すことがよくあります。

プッシュを指定するにはコードに ^ (キャレット)を付けます。

1つ付けると8分音符でプッシュします。 (例 ^C7)

2つ付けると16分音符でプッシュします。 (例 ^^C7)

ダイアログを使って入力することもできます。 コードシートで目的のコードをクリックし、ツールバーの [コード設定] ボタンか [Alt]+[F5] キーを押します。ダイアログが開いたら、「プッシュ」の欄で16分音符か8分音符を選びます。

コードの削除

入力したコードを削除するには、セルをクリックし、[Delete] か [Ctrl]+[X] キーを押します。特定範囲のすべてのコードを削除するには、範囲を指定してからキーを押します。

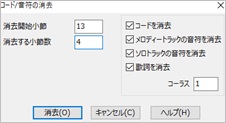

コードの消去(コード/音符の消去ダイアログを使用)

選択範囲のコードを消去するには、[Alt]+[K]を押すか、編集メニュー>コード/音符を消去を選択します。コードだけでなく、メロディー/ソロのトラックの音符や歌詞を消去することもできます。

コードのコピー (クリップボード方式)

特定範囲のコードを他の場所に コピーすることができます。

1. コピーする範囲の最初の小節のセルをクリックします。

2. マウスをドラックして範囲を選択し、 [Ctrl]+[C] キーを押します。

3. 貼り付ける範囲の最初の小節をクリックし、 [Ctrl]+[V] キーを押します。

4. コードがコピーされました。

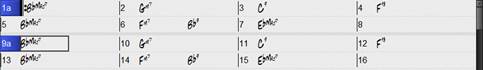

コードのコピー (ドラッグ&ドロップ方式)

1. コピーする範囲の最初の小節をクリックします。

2. マウスをドラックしながら範囲を選択します。

3. コピーする範囲の最初の小節の小節番号をクリックします。

![]()

4. そのままドラッグし、貼り付けたい位置でドロップします。コピーされたコードが挿入されます。

コードを挿入でなく上書きするには、 [Ctrl] キーを押しながらドラッグ&ドロップします。コード/音符のコピーダイアログが開きますので、「貼り付け先に小節に挿入する」を無効にし、[OK] ボタンを押します。

コードのコピー (クィックコピー方式)

セルをクリックし、 [K][Enter] キーを押してその小節より前の8小節分のコードをコピーすることができます。

また、 [K][1][2][,][3][Enter] キーを押して第3小節から12小節分を現行位置にコピーするといった数値指定もできます。

例えば、第9小節をクリックし、 [K][Enter] キーを押すと、第1~8小節のコードが第9~16小節にコピーされ、現行セルが第17小節に移動します。続けて、第25小節をクリックし、[K][,][1][Enter]キーを押すと、第1~8小節のコードが第25~32小節にコピーされます。

現行位置の前の数小節のコードをコピーし、現行位置に挿入することもできます。例えば [i][k][4][Enter](または[k][i][4][Enter]) を押すと現行位置の前の4小節のコードがコピーされ、現行位置に挿入されます。(この機能はコードシートの右クリックメニューを使って実行することもできます。)

さらに、ある小節の前の数小節をコピーし、現行位置に挿入することもできます。例えば [i][k][8][、][9][Enter](または[k][i][8][、][9][Enter]) を押すと第9小節から8小節のコードがコピーされ、現行位置に挿入されます。[i][k][k][8][、][9][Enter] (または[k][k][i][8][、][9][Enter]) を押すと第9小節から8小節のコードをコピーして現行位置に貼り付けるよう設定されたダイアログが開き、他のオプションを選択することができます。

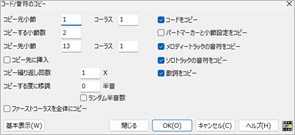

コードのコピー (コード/音符のコピーダイアログを使用)

ダイアログを使って指定範囲のコードを別の箇所に貼り付けることができます。この場合、コードだけでなくメロディートラックやソロトラックの音符もコピーすることができます。

コードシードを右クリックし、メニューの「コード/音符のコピー&貼り付け」を選択します。または[Alt]+[C]か[K][K][Enter]のホットキーを使います。ダイアログが開きますので、コピーする範囲や貼り付け先、その他のオプションを選択して[OK]ボタンを押します。

貼り付け先に小節を挿入する :有効にすると、コピー内容は挿入されます。したがって、ソングの合計小節数は増えます。無効にすると、貼り付け先のコードやメロディーは上書きされます。

貼り付け繰り返し回数 :コピーしたものを指定回数分貼り付けることができます。(ファーストコーラスへの貼り付けの際にのみ適用します。)

貼り付ける度に移調する :貼り付ける度に指定の半音数で移調することができます。コードやメロディーの進行はそのままにしてソングに少し変化を与えたり、リフなどの短いフレーズを異なるキーで練習するのに便利な機能です。

ランダム半音数 :移調する場合の半音数をランダムにすることができます。リフやフレーズをいろんなキーで練習するのに便利です。

ファーストコーラスを全体に貼り付ける :有効にすることで、コピー内容をファーストコーラスだけではなく、全コーラスに貼り付けることができます。

コードの置き換え(代理コード)

既に入力したコード進行を別のパターンで書き換えることができます。例えば、「Dm7-G7-Cmaj7」を裏コードを含む「Dm7-Db7b5-Cmaj7」で置き換えることで、聞き慣れたソングを新しいソングとして扱うことができます。

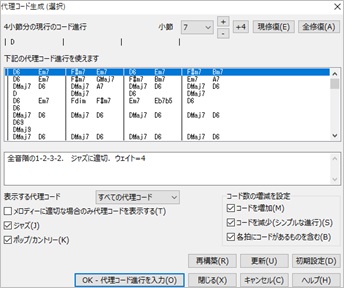

この機能には自動と選択の2つの方法があります。

編集メニュー>コード>代理コード生成(自動) を使うと、ソング全体または指定範囲に対して代理コード進行を自動生成することができます。必要に応じてオプションや範囲を設定し、[代理コード進行を生成する] ボタンを押すだけです。

コード数の増減を設定 :置き換え後のコードの数を元より多くしたり少なくしたりすることができます。

代理コードの割合 :現行のコード進行をどの割合で置き換えるかを指定します。

代理コードのタイプ :最適な代理コードだけ、相応しい代理コードだけ、というように候補を絞ることができます。

メロディーが適切な場合のみ代理コードを選択する :メロディーとの適合性を無視してあらゆる代理コード進行を対象にするには有効にします。メロディーに適切なコード進行だけにするには無効にします。

各拍にコードがある代理コードも含む : 各小節に最高4つのコードを生成できます。編集メニュー>コード>代理コード生成(選択) を使うと、ダイアログに4小節分のコードに対する代理コードの候補が表示されます。その中から代理コードを選び、[代理コード進行を入力する] ボタンを押します。

表示する代理コード :最適な代理コードだけ、相応しい代理コードだけ、というように、候補を絞ることができます。

メロディーが適切な場合のみ代理コードを表示する :現行メロディーとの適合性を無視してあらゆる代理コード進行を表示するには有効にしますが、現行メロディーに適切なコード進行のみを表示するには無効にします。

コード数の増減を設定 :置き換え後のコードの数を元より多くしたり少なくしたりすることができます。

[ 再構築] :代理コードのデータはchordsubj.txtというファイルに保管されています。このファイルに自分でデータを追加した場合、このボタンを押し、追加内容をダイアログに反映させます。コードの検索・置き換え

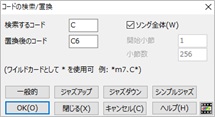

特定のコードを検索して別のコードで置き換えることができます。編集メニュー>コード>コードの検索/置換を使ってダイアログを開き、検索するコードや置き換え後のコードを指定します。

ワイルドカード(*)を使用することもできます。

[シンプルジャズ] は11thや13th等のエクステンションの付いたコードを簡単なコードに置き換えてくれます。

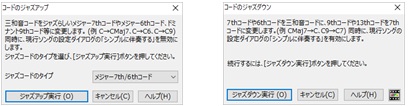

コードをジャズアップ/ジャズダウン

編集メニュー>コード>コードをジャズアップ:三和音コードを7thコード、6thコード、9thコード等に書き換え、全体的にジャズらしくします。現行ソングの設定ダイアログの「シンプルに伴奏する」のオプションは自動的に無効になります。

編集メニュー>コード>コードをジャズダウン:7thコードや6thコードを三和音コードに、9thコードや13thコードを7thコードに書き換えます。現行ソングの設定ダイアログの「シンプルに伴奏する」のオプションは自動的に有効になります。

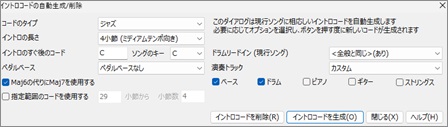

イントロコードの自動生成

現行ソングのイントロに相応しいコード進行を自動生成できます。

ツールバーの【ソング構成】ボタンを押し、表示されるメニューから「イントロコードを自動生成/削除」を選択します。ダイアログが開くので、コードタイプや長さ等を指定し、【イントロコードを生成】ボタンを押します。このボタンを押す度に違うコードが生成されるので、納得が行くまで試せます。

コードのタイプ:「ジャズ」は、II-V-Iのコード進行を多く使って各小節に1つか2つのコードを生成します。「ポップ」は、サスペンドコードを多く使って各小節1つずつコードを生成します。

イントロの長さ:「2小節」は、バラード等の遅いソング、「4小節」はミディアムテンポのソング、「8小節」は、速いソングに向いていますが、速いソングで2小節を選んでも、遅いソングで8小節を選んでもかまいません。

イントロのすぐ後のコード:イントロコードは、この欄に表示されたコードへ滑らかに続くように生成されます。

ソングのキー:イントロコードはこのキーを元に生成されます。ソングの現行のキーが自動的に入力されますが、書き換えると、予想外の面白い結果が得られるかもしれません。

ペダルベース:イントロではよくペダルベースが効果的に用いられます。ペダルペースを含むイントロコードを生成するには、そのタイプを選びます。

Maj6の代わりにMaj7を使用する:Maj7とMaj6は同じタイプのコードですが異なる印象を与えます。Maj7はよりテンションを感じさせます。

指定範囲のコードを使用する:指定範囲に入力されているコードをイントロコードとして生成できます。

ドラムリードイン (現行ソング):演奏時のドラムリードインは、プログラム全般的にはリードイン&メトロノームオプションダイアログで設定しますが、現行ソングにおいてはこのオプションを使って別の方法を選択できます。

演奏トラック:このオプションを使って、特定のトラックで演奏するイントロコードを生成できます。例えばベーストラックとドラムトラックで演奏するよう設定した場合、ボタンを押すと、C.bd、G.bd等のように、ピリオドと文字を含むイントロコードが生成されます。ピリオドはコードの休止、そして、その後の文字は休止しないトラックを示すので、ベース(b)とドラム(d)の以外のトラックはイントロコードを休止します。言い換えれば、ベースとドラムのトラックだけがイントロコードを演奏します。

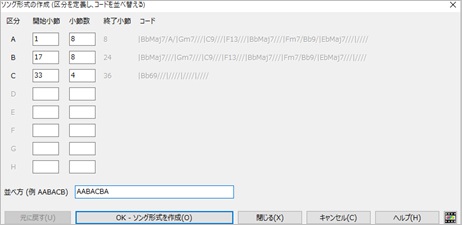

ソング形式の作成(コードの並べ替え)

ソングを区分けし、指定する順序で並べ替えます。ある部分に入力したコードやメロディーを他の複数の部分にコピーしたり、ある部分のコードを書き替えてその変更を他の部分にも適用するのに便利な機能です。

ツールバーの[ソング構成] ボタンを押し、表示されるメニューの「ソング形式を作成」を選びます。ダイアログが開きますので、区分を定義し、並べ方を指定して、[ソング形式を作成] ボタンを押します。このボタンを押した後に元の順序に戻したければ、[元に戻す] ボタンを押します。

パートマーカーの入力

デモソングを開くと、コードシートの小節番号にアルファベットが付いていることがあります。これを「パートマーカー」と呼んでいます。

スタイルには演奏パターンが少し異なる「サブスタイル」が組み込まれています。例えば、あるスタイルにはベースが2ビートで演奏し、ドラムがスティックを使うサブスタイルa、そして、ベースが4ビートし、ドラムがブラシを使うサブスタイルb、の2つの演奏パターンが存在します。パートマーカーはこの演奏パターンを切り替える為に使います。

パートマーカーの直前ではドラムがフィルし、次の展開を予感させてくれます。

パートマーカーを付けるには、小節番号をクリックします。クリックする度にパートマーカーがa→b→なしに切り替わります。または、セルをクリックして[P]キーを押してもパートマーカーがa→b→なしに切り替わります。パートマーカーは8小節毎に置くことが多いですが、どこに置いても構いません。ただ、第1小節にはどのサブスタイルで開始するかを指示するために必ず付けます。。

反復記号

リピートマークや1カッコ・2カッコ、DS al Coda等の反復記号を表示できます。自分で入力するだけでなく、ソングを分析して反復記号を自動入力する機能も備わっています。

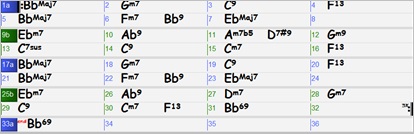

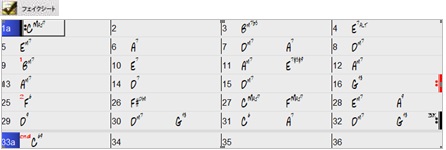

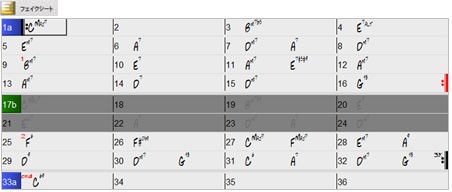

コードシートでの反復記号の表示

コードシートには、リニアモードとフェイクシートモードがあります。ツールバーの【フェイクシート】ボタンを使って切り替えます。

フェイクシートモード (ボタンにチェックを入れる):繰り返し等が簡潔に表示されます。

リニアモード (ボタンからチェックを外す):繰り返し部分が省略されず、すべての小節が表示されます。(繰り返しに相当する部分はグレーで表示されます。) このモードでは全体で何小節あるかが把握しやすくなり、また、どの小節にも独自の情報を入力できます。例えば2回目の繰り返し部分のコードを書き換えたり、ブレイクを指定する、といったことが可能です。

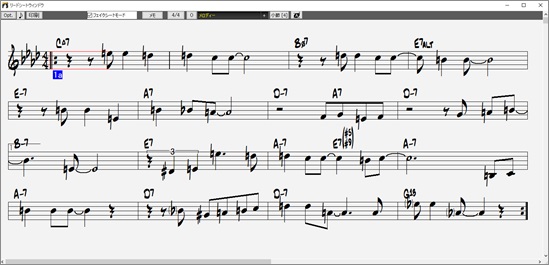

リードシートウィンドウでの反復記号の表示

リードシートの上部の「フェイクシートモード」にチェックを入れると、反復記号が表示されます。

反復記号の入力

反復記号を入力するには、ツールバーの[フェイクシート] ボタンを押し、表示されるメニューの「反復記号を作成」を選びます。または、コードシートを右クリックし、メニューの「反復記号を作成」を選びます。ダイアログが開いたら、記号のタイプを選択し、入力先を指定して[反復記号を作成] ボタンを押します。

トラックの自動生成

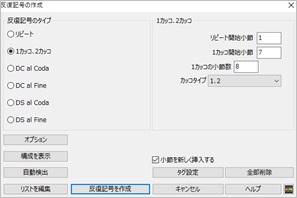

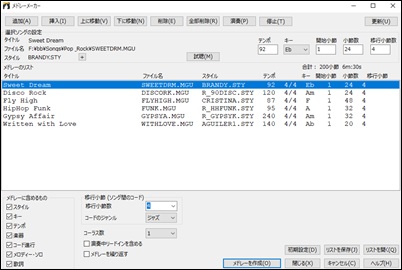

スタイルの選択

伴奏トラックを自動生成するには、スタイルが必要です。Band-in-a-Boxには、ジャズ、ポップ、ロック、カントリー、フォーク、ブルース、ワールド等の多様なジャンルのスタイルが豊富に備わっています。スタイルは、ツールバーの【スタイル】ボタンを使って選択できます。

素材リストの構築

購入またはアップデート後の最初の起動時に、素材リストの構築を促す通知が表示されます。今行うと答えるとダイアログが開くので、リアルトラックフォルダとリアルドラムフォルダを確認します。通常、どちらもBand-in-a-Boxの起動フォルダ(C:\bb)内にあり、リアルトラックフォルダはC:\bb\RealTracks、リアルドラムフォルダはC:\bb\Drumsです。これらのフォルダを容量の関係で別のドライブに保存している場合は、「別の場所のフォルダを使用する」にチェックを入れ、保存先を指定します。最後に、【OK - 構築】ボタンを押します。。

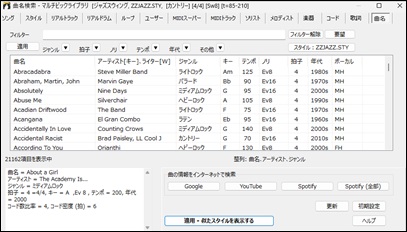

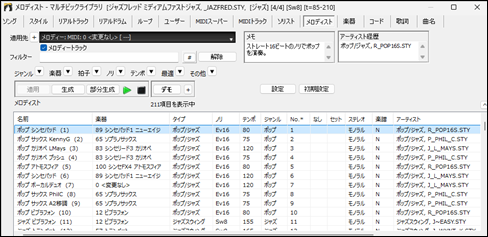

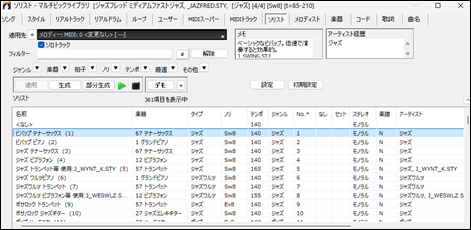

スタイルを選択

スタイルピックウィンドウを使用すると、検索、絞り込み表示、並べ替え、オーディオデモの試聴等の機能を活用しながらスタイルを選択できます。

このウィンドウを開くには、ツールバーの【スタイル】ボタンを使います。または、[S][Enter]か[Ctrl]+[F9]を押します。

スタイルを選択し、【適用】ボタンを押すと、選択スタイルが現行ソングに適用されます。このボタンを押してもトラックは生成されません。【生成】ボタンを押した場合は、選択スタイルが現行ソングに適用され、そのスタイルによってトラックが生成されます。

スタイルのリストは、列の見出しをクリックすることで並べ替えができます。

- 「ファイル名」の列には、スタイルのファイル名が表示されます。

- 「タイプ」の列には、リアルトラックだけのスタイルにはR、MIDIトラックだけのスタイルにはM、リアルトラックとMIDIトラックが混在するスタイルにはRMが表示されます。

- 「拍子」の列には、スタイルの表示が表示されます。

- 「ノリ」の列には、スタイルのリズムのノリが表示されます。 ev8はイーブン8ビート、ev16はイーブン16ビート、sw8はスウィング8ビート、sw16はスウィング16ビートを示します。

- 「テンポ」の列には、スタイルの基本テンポが表示されます。

- 「スタイル名」の列には、スタイルの完全な名前が表示されます。

- 「ジャンル」の列には、スタイルのジャンルが表示されます。

- 「グループ」の列には、スタイルの三大分類 (ジャズ、ポップ、カントリー) が表示されます。激しさ指数も表示され、例えば、静かなクラシックや落ち着いたフォーク等には低い数値 (1~30)、アリーナで賑やかに演奏されるハードロック等には高い数値 (80~100) が付いています。

- 「作成日」の列には、スタイルが作成された日付が表示されます。

- 「セット」の列には、スタイルがどのセットに含まれているかが表示されます。

- 「楽器数」の列には、スタイルが使用する楽器の数が表示されます。

- 「サブスタイル数」の列には、スタイルに含まれるサブスタイルの数が表示されます。スタイルには、演奏パターンが少し異なるサブスタイルが組み込まれており、コードシートに付けたパートマーカー(aやb等)に応じて演奏が切り替わります。

- 「他のジャンル」の列には、追加のジャンルが表示されます。

左上部のフィルター欄を使用すると、特定の文字やジャンル、拍子、リズムのノリ等でリストの表示を絞り込めます。「近いスタイルを含める」を無効にすると、フィルター条件に完全に一致するスタイルだけが表示され、有効にすると、条件に完全に一致するスタイルに加えて近いスタイルも表示されます。その場合、完全に一致するスタイルは上の方に、近いものは下の方に表示されます。また、「その他」のフィルターボタンのメニューを使って、指定の素材を使うスタイル等を探したりすることもできます。さらに、演奏の激しさで表示を絞り込み、例えばクラシックやフォーク等、部屋で静かに聞けるスタイルを探したり、アリーナで演奏されるようなハードロックスタイルを探したりすることもできます。(注釈:スタイルリストは初期設定では、リアル→リアル+MIDI→MIDI の順番で表示されます。「近いスタイルを含める」を有効にした際に条件に完全に一致するスタイルが下の方に表示される場合がありますが、これは表示順の影響を受けているためです。タイプによる表示順の影響を受けたくない場合は、【オプション】ボタンを押してスタイルピックオプションダイアログを開き、設定を変更します。)

曲名や歌手の名前を使って、有名な曲に似たスタイルを探せます。例えば、特にアメリカで愛唱されている賛美歌「アメイジング・グレイス」に似たスタイルを探すには、曲名検索欄に「amazing」とタイプし、選択肢の「Amazing Grace [American Trad]」をクリックして【入力】ボタンを押すか、[Enter]キーを押します。すると、「フィルター」欄がこの曲の要素である「フォーク、3/4拍子、イーブン8ビート、テンポ85」に自動設定され、これらの要素を含むスタイルがリストに反映されます。「近いスタイルを含める」を有効にすると、完全に一致するスタイルに加え、近いスタイルも表示されます。【ウィンドウ】ボタンを押すと、曲をもっと簡単に探せるウィンドウが開きます。曲名データベースには2万曲以上が含まれていますが、探している曲が見つからなければ 【要望】ボタンを押してPG Musicにリクエストできます。

スタイルリストの左下の表では、スタイルに含まれている楽器を確認できます。また、この表のメニューボタンを使って、トラック毎の楽器の変更や、消音やフリーズ、タイムベースの選択等を行うこともできます。「カスタム」を有効にすると、自分で選んだ設定(楽器やタイムベース等)が他のスタイルにも適用されます。【スタイルを作成】ボタンを押すと、自分で選んだ設定に基づいてスタイルのバリエーション版を作成できます。

【オプション】ボタンを押すとメニューが開き、スタイルリストの表示の仕方を変更したり、リストで現在選択しているスタイルをお気に入りにしたり、ユーザーカテゴリを作成・選択したりできます。(このメニューはリスト上を右クリックすることでも表示できます。)

有名な曲に似たスタイルを探す

有名な曲の要素 (ジャンル、拍子、リズムのノリ、テンポ) に近いスタイルを探すことができます。ツールバーの【スタイル】ボタンを押し、表示されるメニューから「有名な曲に似たスタイルを探す」を選択するか、[S][3][Enter]キーを押してウィンドウを開きます。マルチピックライブラリが開いている場合は、【曲名】タブを押します。そして、2万曲以上の膨大なデータベースの中から曲を見つけ、【適用】ボタンを押します。

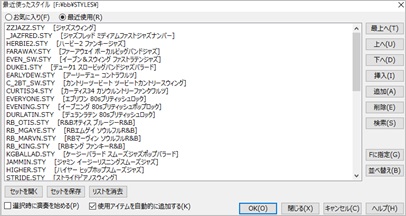

お気に入り/最近使ったスタイルを選択

ツールバーの[スタイル] ボタンを押し、表示されるメニューの「最近使ったスタイルを開く」か「お気に入りスタイルを開く」を選択します。ホットキーを使う場合は、お気に入りスタイルは[S][5][Enter]、最近使ったスタイルは[S][4][Enter]です。

左上のボタンを使って、「お気に入り」と「最近使用」を切り替えます。「お気に入り」には、[Fに指定] ボタンを使ってお気に入りに指定したスタイルが表示されます。「最近使用」のリストを表示中にこのボタンを押すと、スタイルをお気に入りに追加できます。「お気に入り」のリストを表示中にこのボタンを押すと、スタイルを選択してお気に入りに追加できます。

スタイルを選んだら、[OK] ボタンを押します。「選択時に演奏を始める」を有効にしておくと、ダイアログが閉じるとすぐに、選択スタイルによってソングが伴奏されます。

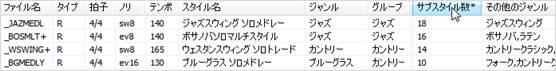

マルチスタイルを選択

スタイルには演奏パターンが少し異なる「サブスタイル」が組み込まれていて、コードシートに付けたパートマーカーに応じて演奏を行います。殆どのスタイルにはサブスタイルが2つ含まれていますが、それ以上を含むスタイルを「マルチスタイル」と呼びます。

マルチスタイルを使うには、付属のマルチスタイル(ファイル名の最後に+が付いているスタイル)を選択するか、マルチスタイルではないスタイルを複数組み合わせます。

[利用方法1] マルチスタイルを開く

スタイルピックウィンドウの「サブスタイル数」列の見出しをクリックすると、リストがサブスタイルの数によって並べ替わり、マルチスタイルを簡単に探すことができます。

マルチスタイルを開くと、相当数のパートマーカーをコードシートに付けることができます。

[利用方法2] スタイルを組み合わせてサブスタイルとして使用

マルチスタイルを使わなくても、普通のスタイルを組み合わせて使うことができます。

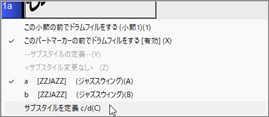

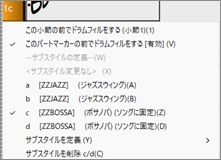

コードシート上の小節番号を右クリックし、「サブスタイルを定義する」を選択します。スタイルピックウィンドウが開きますので、スタイルを選択し、[OK] ボタンを押します。

再度、小節番号を右クリックすると、サブスタイルが追加されたことを確認できます。コードシートにa、b、c、dのパートマーカーを付け、ツールバーの[演奏] ボタンを押すと、4つのパターンで演奏されます。

現行スタイルをすべてのソングに適用

普通、ファイルメニュー>スタイルを開く>ソングと共にスタイルを開く 有効にし、ソングを開いたら、それに組み込まれてるスタイルも開きます。今開いているスタイルを使っていろいろなソングを聞いてみたければ無効にしてください。すると、他のソングを開いてもスタイルは変わりません。

スタイルエイリアス (スタイル代用)

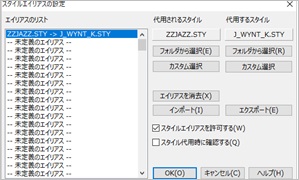

指定のスタイルを別のスタイルで代用することができます。例えばZZJAZZ.STYが組み込まれているソングを開くとZZJAZZ.STYでなくJ_WYNT_K.STYが開くようにすることができます。

ファイルメニュー>スタイルを開く>スタイルエイリアスの設定 を使ってダイアログを開きます。

まず、左のリストで未定義のエイリアスをクリックします。そして、ダイアログの右側で[選択] ボタンを押し、代用されるスタイルと代用するスタイルを選びます。

スタイルエイリアスが働くよう、「スタイルエイリアスを許可する」のオプションを有効にしますが、無効にすることで機能を一時的に解除することができます。「スタイル代用時に確認する」のオプションを有効にすると、スタイルエイリアスが実行される際に確認メッセージが表示されます。

[インポート] [エクスポート] ボタンを使ってスタイルエイリアスの設定をユーザー仲間と交換し合うことができます。

[OK] ボタンを押すと、スタイルエイリアスの設定が保存されます。

リアルスタイルリストからスタイルを開く

ツールバーの[スタイル] ボタンを押し、表示されるメニューの「リアルスタイルリストからスタイルを開く」を選択するか、ホットキー[s][2][Enter]を押すと、ジャズ、カントリー、ポップ・ロックの代表的なリアルスタイルを素早く開くことができます。どのスタイルも広いテンポに対応できるリアルトラックが組み込まれていて、現行のテンポに相応しいリアルトラックがあれば代用することもできます。

リアルスタイル代用

リアルスタイルとはリアルトラックだけで伴奏するスタイルのことです。一方、MIDIスタイルとはMIDIトラックだけで伴奏するスタイルのことです。MIDIスタイルの中にはリアルスタイルで代用できるものがあります。

ツールバーの[リアルトラック] ボタンのメニュー、または、ファイルメニュー>スタイルを開く にリアルスタイルの代用が可能なMIDIスタイルを開いた後にリアルスタイルに変更したり、MIDIスタイルが組み込まれたソングを開く時に自動的にリアルスタイルを開くよう設定するコマンドがあります。

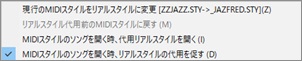

現行のMIDIスタイルをリアルスタイルに変更:現行のMIDIスタイルの代わりに使用できるようなリアルスタイルがあれば開きます。

リアルスタイル代用前のMIDIスタイルに戻す:リアルスタイルの代用を行った後に、元のMIDIスタイルに戻します。

MIDIスタイルのソングを開く時、代用リアルスタイルを開く:有効にすると、MIDIスタイルが組み込まれているソングを開くと、可能ならばMIDIスタイルの代わりにリアルスタイルが自動的に開きます。

MIDIスタイルのソングを開く時、リアルスタイルの代用を促す:有効にすると、MIDIスタイルが組み込まれているソングを開く時、MIDIスタイルの代わりにリアルスタイルが使用できる場合、その使用を促すメッセージが表示されます。

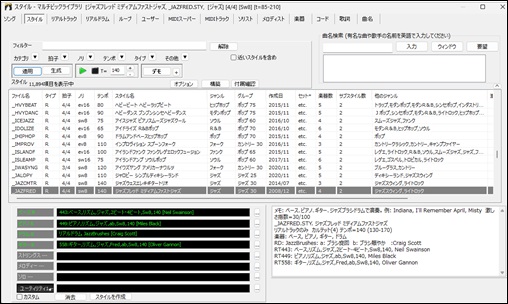

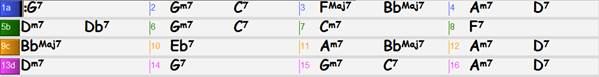

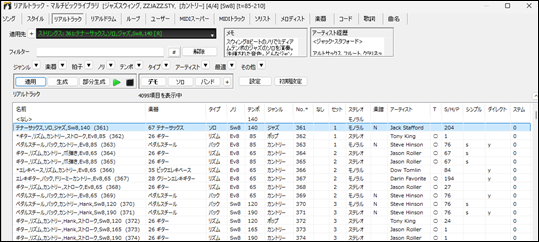

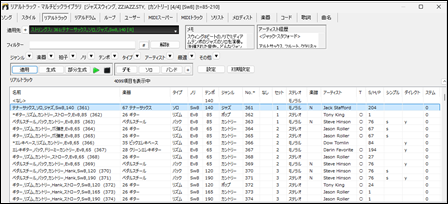

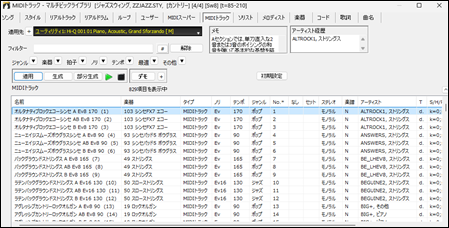

素材の選択 - マルチピックライブラリ

マルチピックライブラリを使うと、トラックを自動生成するすべての素材 (スタイル、リアルトラック、リアルドラム、ループ、ユーザートラック、MIDIスーパートラック、カスタムMIDIトラック、ソリスト、メロディスト) を一か所で選択できます。

マルチピックライブラリには、フィルター、リストの並べ替え、オーディオデモの試聴といった、素材の選択に便利な機能が備わっています。さらに、選択した素材を使ってトラック全体または一部を生成することもできます。また、フローティングウィンドウのため、開いたままコードシートにコードを入力する等、他の作業を並行して行うことも可能です。

マルチピックライブラリは下記のいずれかの方法で開くことができます。

・編集メニュー>マルチピックライブラリ

・ツールバーのトラック欄の【マルチピックライブラリ】ボタンを押す

・[F7]キーを押す

・[M][Enter]のキーを続けて押す

注釈:Band-in-a-Box の最初の起動時に素材リストを構築していない場合、このウィンドウを開いた際、【スタイル】タブを押し、次に【構築】ボタンを押してください。このボタンのメニュー内の「標準リストを構築する」は、付属のスタイルすべてをリストに反映させます。自作スタイルがなければ、こちらで十分です。「完全リストを構築する」は、自作スタイルもリストに反映させます。(自作スタイルとは、スタイルメーカーを使って自分で作成したスタイルのことです。)

ウィンドウ上部のタブを使って、機能や素材のタイプを切り替えます。

【ソング】 特定フォルダのすべてのソングを表示するリストからソングを開くことができます。 【スタイル】 スタイルのリストには、付属のスタイルが表示されます。 スタイルにリアルトラックが1つでも含まれる場合、スタイルファイル名の先頭に「=」が付きます。スタイルがリアルトラックのみで構成されている場合、スタイルファイル名の先頭に「_」が付き、これをリアルスタイルと呼びます。 【リアルトラック】 リアルトラックは、スタジオミュージシャンが演奏した数小節分のオーディオデータで構成されています。これらのデータをつなぎ合わせることで、臨場感溢れるトラックが生成されます。 【リアルドラム】 リアルドラムは、スタジオミュージシャンが演奏した数小節分のオーディオデータで構成されています。これらのデータをつなぎ合わせることで、臨場感溢れるトラックが生成されます。

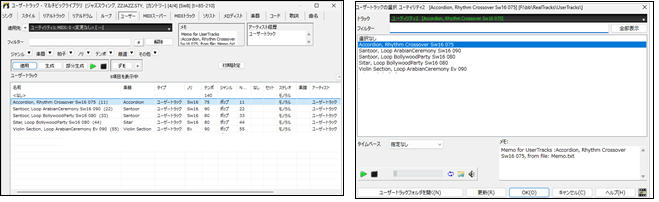

【ユーザー】 ユーザートラックのリストには、C:\bb\RealTracks\UserTracks に保存されているフォルダが表示されます。 リアルトラックはプロのミュージシャンの演奏を録音したオーディオデータで構成されていますが、ユーザートラックは文字どおりユーザー(貴方自身またはユーザー仲間) の演奏を録音したオーディオデータで構成されています。 【MIDIスーパー】 普通のMIDIトラックでは、C7パターン上でプログラムされたデータが使用されますが、MIDIスーパートラックでは、本物のミュージシャンの演奏をMIDI録音したデータが使用されます。 【MIDIトラック】 MIDIトラックのリストには、特定のスタイルの特定のMIDIトラックが表示されます。 【ソリスト】 ソリストは、プロが即興演奏するような本格的なソロを生成します。 (このタブには、MIDIタイプのソリストのみが表示されます。リアルトラックタイプのソリストは、【リアルトラック】タブを押すと表示されるリストに含まれます。) 【メロディスト】 メロディストを使って、メロディーだけでなく、コード、メロディー、イントロ、タイトル等を含むソングを丸ごと生成できます。 【楽器】 MIDIトラックの楽器を選択できます。 【コード】 耳を頼りにコードを入力したり、現行コードに続く最適なコードを選びながらコード進行を作成したりできます。 【歌詞】 AIを使って歌詞を生成します。 【曲名】 有名な曲に似たスタイルを検索します。 |

トラックを自動生成する素材を選択する場合は、素材の適用先トラックを選択します。

注釈:メロディストまたはソリストのリストを表示している際、適用先トラックを選択するドロップダウンの直下に、「メロディートラック」または「ソロトラック」のチェックボックスが表示されます。これは、ドロップダウンの選択よりも優先されます。例えば、ドロップダウンでユーティリティトラックを選択していても、「メロディートラック」にチェックが入っていれば、メロディーはメロディートラックに生成されます。これは、メロディーはメロディートラックに、ソロはソロトラックに生成することが推奨されているためです。メロディーやソロを他のトラックに生成したい場合は、「ソロトラック」や「メロディートラック」のオプションからチェックを外します。

宛先トラックを選択するドロップダウンの左にある【+】ボタンを押すと、小さなパネルが開き、表示されているトラックに対してソロ、消音、フリーズ、ミキサー設定、トラック名の変更等を行うことができます。

任意の素材をオーディオデモで試聴できます。デモを再生するには、リストで素材をクリックし、【デモ】ボタンを押します。【+】ボタンを押すと表示されるメニュー内の「ダブルクリックしたらオーディオデモでなくソングで試聴する」からチェックが外れている場合は、リストの素材をダブルクリックすることで、デモを再生できます。リアルトラック、リアルドラム、MIDIスーパートラックの場合は、オーディオデモをソロまたはバンドで再生できます。【ソロ】ボタンはソロ(該当楽器だけ)で再生し、【バンド】ボタンはバンド(該当楽器+他の楽器)で再生します。【デモ】ボタンを押した際、初期設定ではバンドが先に再生されますが、【+】ボタンを押すと表示されるメニュー内の「デモボタンを押したらバンドを先に再生する」からチェックを外した場合はソロが先に再生されます。

注釈:オーディオデモの再生には、Windowsに標準装備されているWindows Media Playerが使用されます。お使いのコンピュータでWindows Media Playerが無効になっている、またはインストールされていない場合は、Microsoftのサポートサイト等を参考にして有効にするか、再インストールしてください。

素材リストは、列の見出しをクリックして並べ替えることができます。(注釈:列の見出しや内容は素材によって異なります。)

「タイプ」の列には、リアルトラックまたはMIDIスーパートラックのリストでは演奏のタイプ (リズム、ソロ、バック) が表示されます。スタイルのリストでは、リアルトラックだけでできているスタイルにはR、MIDIトラックだけでできているスタイルにはM、リアルトラックとMIDIトラックが混在するスタイルにはRMが表示されます。 「ノリ」の列には、リズムのノリが表示されます。 ev8はイーブン8ビート、ev16はイーブン16ビート、sw8はスウィング8ビート、sw16はスウィング16ビートを示します。 「テンポ」の列には、素材の標準テンポが表示されます。 「/4」の列は、リアルドラムのリストで表示されます。リアルドラムが4/4拍子の場合この列は空白ですが、3/4拍子の場合は3が表示されます。 「下」と「上」と「x」の列は、リアルドラムのリストで表示されます。 「下」と「上」の間の数値でソングのテンポを設定すると最適です。「x」の列には現行ソングのテンポに相応しくないリアルドラムの場合、xが表示されます。 「ジャンル」の列には、ジャズ、ロック、ポップ、カントリー等が表示されます。 「グループ」の列は、スタイルのリストで表示されます。 スタイルは、ジャズ、ポップ、カントリーの3つのグループに分類されます。 この列には、激しさ指数も表示されます。静かなクラシックや落ち着いたフォーク等のスタイルには低い数値 (1~30)が付いていて、アリーナで賑やかに演奏されるハードロック等のスタイルには高い数値(80~100)が付いています。 「なし」の列になしと表示される素材は付属していないため、使用できません。 しかし、使用できなくても、オーディオデモの試聴は可能です。) 「セット」の列では、素材がどのセットに含まれているかを確認できます。リアルトラックとリアルドラムの場合は、動画作成の可否も確認できます。 「楽譜」の列では、楽譜表示の可否を確認できます。楽譜を表示できる場合はN、ギターのタブ譜も表示できる場合はGtが付いています。 「アーティスト」の列には、リアルトラック、リアルドラム、MIDIスーパートラックの場合は演奏者の名前が表示されますが、その他の場合は別の情報が表示されます。 「T」の列には、テンポに基づく代用が可能なリアルトラック/MIDIスーパートラックには○が表示されます。また、MIDIトラックのリストでは各小節の平均音符数が表示されます。例えば d=8 は各小節におおよそ8個の音符があることを示します。 「S/H/P」の列には、リアルトラックがショット/ホールド/プッシュに対応する場合、数字が表示されます。ただし、対応しても適切なファイルがインストールされていない場合は数字の後ろに×が付きます。未対応の場合は何も表示されません。 「シンプル」の列には、リアルトラックがシンプル版を持つ場合 s が表示されます。シンプル版は、難しいリズムや高度なコード装飾を取り入れず、控え目に演奏します。 「ダイレクト」の列には、リアルトラックがダイレクト入力版を持つ場合yが表示されます。 ダイレクト入力とは、ギターアンプ等のエフェクトを含めないでリアルトラックを録音したという意味で、お手持ちのギターアンプシミュレータープラグインを使ってサウンドを構築できます。 「ステム」の列では、複数の楽器で作成されたリアルトラックに含まれている楽器の数を確認できます。 そのようなリアルトラックを選択する際、楽器の読み込み方法を選択できます。例えば、全楽器を1つのトラックに、全楽器を別々のトラックに、特定の楽器を別々のトラックに、といった読み込み方ができます。 楽器を別々のトラックに読み込むことで、ボリュームやパン等の調整が可能になります。 |

左上部にあるフィルター欄を使って、特定の文字やジャンル、楽器、拍子、リズムのノリ等でリストの表示を絞り込むことができます。この欄には、スタイルリストを表示している際は「近いスタイルを含める」のオプションが表示され、これを無効にするとフィルター条件に完全に一致するスタイルだけがリストに表示され、有効にすると条件に完全に一致するスタイルに加えて近いスタイルも表示されます。

素材によっては、メモやアーティストの経歴が表示されます。

【初期設定】ボタンを押すと、リストのフォントサイズを選択したり、フォントサイズ/リストの列幅/ウィンドウサイズを別々に初期設定に戻したりできます。(注釈:このボタンは、スタイルリストを表示している際は表示されません。また、リアルドラムリストを表示している際に表示される【初期設定】ボタンを押した場合は、リアルドラムのリストが初期設定にリセットされるだけです。)

スタイルリストを表示している際はリストの上に【オプション】ボタンが表示されます。このボタンを押すとメニューが開き、オプションを選択したり、リストで現在選択しているスタイルをお気に入りにしたり、ユーザーカテゴリを作成したりできます。【構築】ボタンは、Band-in-a-Boxを最初に起動した際に素材リストを構築していなかった場合に押します。【付属確認】ボタンを押すと、付属している素材がインストールされているかを確認できます。

素材のタイプによっては【設定】ボタンがあり、選択トラックに対するオプションやリストの表示方法等を設定できます。

素材のタイプによっては【設定】ボタンがあり、選択トラックに対するオプションやリストの表示方法等を設定できます。

[リアルトラック/MIDIスーパートラックの設定ボタン内のオプション] 「タイムベース」のオプションを使って、トラックの演奏速度を設定できます。 |

[リアルドラムの設定ボタン内のオプション] 「MIDIドラムを使用する」を有効にすると、現行ソングではリアルドラムではなくMIDIドラムが使用されます。 |

[メロディストの設定ボタン内のオプション] 「生成する要素」の欄で選択されている要素(メロディー、コード、タイトル等)が生成されます。例えば、コードシートに既に入力されているコード進行を維持するには、「コード」からチェックを外します。また、メロディストにはスタイルが選択されている場合があり、それがメロディーの生成時に使用されますが、現行ソングに現在選択しているスタイルを使ってメロディーを生成するには、「スタイル」からチェックを外します。 |

[ソリストの設定ボタン内のオプション] ソリストにはスタイルが選択されている場合があり、初期設定ではそれがソロの生成時に使用されますが、現行ソングに選択しているスタイルを使ってソロを生成するには、「ソリストのスタイルを使用」からチェックを外します。「ソリストの追加設定」を選択すると別のダイアログが開き、楽器やハーモニー等のオプションを選択してソロを生成できます。 |

リストから素材を選択したら、【適用】、【生成】、【部分生成】のいずれかのボタンを押します。

- 【適用】:選択した素材を宛先トラックに適用します。ただし、トラックは生成しません。(注釈:メロディストとソリストの場合、このボタンを押せません。これは、他の素材タイプと異なり、メロディストやソリストを選択し、ウィンドウを閉じてからトラックを後で生成することはできないためです。)

- 【生成】:選択した素材を宛先トラックに適用すると同時に、トラック全体を生成し、現行位置(コードシートの現行セル)から演奏します。(ソリスト、メロディスト、スタイルの場合は最初から演奏します。) また、[Shift]キーを押しながらこのボタンを押すと、トラック全体が生成され、トラックの最初から演奏されます。(注釈:スタイルのリストには、【部分生成】ボタンはありません。他の素材タイプと異なり、スタイルで部分生成することはできないからです。)

- 【部分生成】:選択した素材を使って、トラックの特定範囲を生成します。このボタンを押すと、小さなパネルが開くので、範囲を小節単位または小節/拍/ティック単位で指定し、【この範囲に生成】ボタンを押します。

リアルトラックの選択

リアルトラックは、スタジオミュージシャンが演奏した数小節分のオーディオデータで構成されています。これらのデータをつなぎ合わせることで、臨場感溢れるトラックが生成されます。

リアルトラックを含むスタイルを選択すると、リアルトラックによってトラックが生成されますが、スタイルに含まれているリアルトラックとは別のものを選択したり、リアルトラックを含まないスタイルでもリアルトラックを使用したりできます。これは、マルチピックライブラリ、またはリアルトラックピックウィンドウを使って行います。この2つは似ていますが、マルチピックライブラリでは、他の素材の選択や、トラックの部分的生成等を活用できます。

マルチピックライブラリを使う場合は、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【リアルトラック】タブを押します。リアルトラックピックウィンドウを使う場合は、ツールバーの【リアルトラック】ボタンか、[R][T][Enter]キーを使います。

左上部で宛先トラックを選択し、そのトラックに割り当てるリアルトラックをリストから選択します。

リアルトラックはオーディオデモを試聴できます。聞きたいリアルトラックをクリックし、【デモ】ボタンを押します。【+】ボタンのメニュー内の「ダブルクリックしたらオーディオデモでなくソングで試聴する」からチェックが外れている場合は、リスト内のリアルトラックをダブルクリックすることで、デモを再生できます。デモは、初期設定ではバンド(選択リアルトラック+他のリアルトラック)が先に再生され、続いてソロ(選択リアルトラックだけ)が再生されます。この順番を逆にしたければ、【+】ボタンのメニュー内の「デモボタンを押したらバンドを先に再生する」からチェックを外します。また、【デモ】ボタンの代わりに、【ソロ】または【バンド】ボタンを使ってデモを再生することもできます。

リアルトラックを選択したら、【適用】、【生成】、【部分生成】のいずれかのボタンを押します。

- 【適用】:選択したリアルトラックを宛先トラックに適用します。ただし、トラックは生成しません。

- 【生成】:選択したリアルトラックを宛先トラックに適用すると同時に、トラック全体を生成し、現行位置(コードシートの現行セル)から演奏します。また、[Shift]キーを押しながらこのボタンを押すと、トラック全体が生成され、トラックの最初から演奏されます。

- 【部分生成】:選択したリアルトラックを使って、トラックの特定範囲を生成します。ボタンを押すと小さなパネルが開くので、範囲を小節単位または小節/拍/ティック単位で指定し、【この範囲に生成】ボタンを押します。

リアルドラムの選択

リアルドラムは、スタジオミュージシャンが演奏した数小節分のオーディオデータで構成されています。これらのデータをつなぎ合わせることで、臨場感溢れるトラックが生成されます。

リアルドラムを含むスタイルを選択すると、リアルドラムによってトラックが生成されますが、スタイルに含まれているリアルドラムとは別のものを選択したり、リアルドラムを含まないスタイルでもリアルドラムを使ったりできます。これは、マルチピックライブラリ、またはリアルドラムピックウィンドウを使って行います。この2つは似ていますが、マルチピックライブラリでは、他の素材の選択や、トラックの部分的生成等を活用できます。

マルチピックライブラリを使う場合は、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【リアルドラム】タブを押します。リアルドラムピックウィンドウを使う場合は、ツールバーの【リアルドラム】ボタンか、[R][D][Enter]キーを使います。

左上部で宛先トラックを選択し、そのトラックに割り当てるリアルドラムをリストから選択します。

リアルドラムは、オーディオデモで試聴できます。聞きたいリアルドラムをクリックし、【デモ】ボタンを押すか、リストでリアルドラムをダブルクリックします。デモは、初期設定ではバンド(選択リアルドラム+リアルトラック)が先に再生され、続いてソロ(選択リアルドラムだけ)が再生されます。この順番を逆にしたければ、【+】ボタンのメニュー内の「デモボタンを押したらバンドを先に再生する」からチェックを外します。また、【デモ】ボタンの代わりに、【ソロ】または【バンド】ボタンを使ってデモを再生することもできます。

リアルドラムを選択したら、【適用】、【生成】、【部分生成】のいずれかのボタンを押します。

- 【適用】:選択したリアルドラムを宛先トラックに適用します。ただし、トラックは生成しません。

- 【生成】:選択したリアルドラムを宛先トラックに適用すると同時に、トラック全体を生成し、現行位置(コードシートの現行セル)から演奏します。また、[Shift]キーを押しながらこのボタンを押すと、トラック全体が生成され、トラックの最初から演奏されます。

- 【部分生成】:選択したリアルドラムを使って、トラックの特定範囲を生成します。ボタンを押すと小さなパネルが開くので、範囲を小節単位または小節/拍/ティック単位で指定し、【この範囲に生成】ボタンを押します。

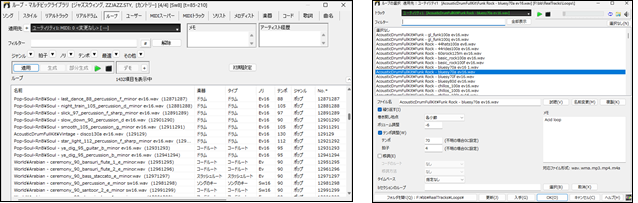

ループ選択

オーディオループ (自然の音やドラムビート、ギターリフ等) を使ってトラックを生成できます。

ループを含むスタイルを選択すると、ループによってトラックが生成されますが、スタイルに含まれているループとは別のものを選択したり、ループを含まないスタイルでもループを使ったりできます。これは、マルチピックライブラリ、またはリアルドラムピックウィンドウを使って行います。どちらを使ってもかまいませんが、マルチピックライブラリでは、リストの並べ替えや、トラックの部分的生成等を活用できます。

マルチピックライブラリを使う場合は、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【ループ】タブを押します。ループの選択ダイアログを使う場合は、ツールバーの【ループ】ボタンか、[R][L][Enter]キーを使います。

す。

いずれのウィンドウでも、宛先トラックとそのトラックに割り当てるループを選択します。そして、マルチピックライブラリでは、【生成】または【部分生成】ボタンを押します。ループの選択ダイアログの場合は、【OK】ボタンを押した後に[F4]キーを押すと、トラック全体が生成されます。

ユーザートラックの選択

リアルトラックは、プロのミュージシャンの演奏を録音したオーディオデータで構成されていますが、ユーザートラックは、文字どおりユーザー(貴方自身またはユーザー仲間) の演奏を録音したオーディオデータで構成されています。 Band-in-a-Box 等のDAWプログラムで楽器の演奏を録音し、簡単な指示に従ってファイルとフォルダを作成すると、リアルトラックのように扱うことができます。

ユーザートラックは、マルチピックライブラリ、またはユーザートラックの選択ダイアログで選択します。どちらを使ってもかまいませんが、マルチピックライブラリでは、リストの並べ替えや、トラックの部分的生成等を活用できます。

マルチピックライブラリを使う場合は、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【ユーザー】タブを押します。ユーザートラックの選択ダイアログを使う場合は、ツールバーの【ユーザートラック】ボタンを押します。

いずれのウィンドウでも、宛先トラックとそのトラックに割り当てるユーザートラックを選択します。そして、マルチピックライブラリでは【生成】または【部分生成】ボタンを押します。ユーザートラックの選択ダイアログの場合は、【OK】ボタンを押した後に[F4]キーを押すと、トラック全体が生成されます。

MIDIスーパートラックの選択

普通のMIDIトラックは、C7パターン上でプログラムされたデータで構成されていますが、MIDIスーパートラックは、スタジオミュージシャンが演奏した数小節分のMIDIデータで構成しています。 「スーパー」という名前が付いているのは、普通のMIDIトラックより高度な技術で作られたためです。

MIDIスーパートラックを含むスタイルを選択すると、MIDIスーパートラックによってトラックが生成されますが、スタイルに含まれているMIDIスーパートラックとは別のものを選択したり、MIDIスーパートラックを含まないスタイルでもMIDIスーパートラックを使ったりできます。これは、マルチピックライブラリ、またはMIDIスーパートラックの選択ダイアログを使って行います。どちらを使ってもかまいませんが、マルチピックライブラリでは、宛先トラックの選択、リストの並べ替え、トラックの部分的生成等を活用できます。

マルチピックライブラリを使う場合は、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【MIDIスーパー】タブを押します。MIDIスーパートラックの選択ダイアログを使う場合は、ツールバーの【MIDIトラック】ボタンを使います。

マルチピックライブラリでは、宛先トラックとそのトラックに割り当てるMIDIスーパートラックを選択します。そして、【生成】または【部分生成】ボタンを押します。MIDIスーパートラックの選択ダイアログの場合は、【OK】ボタンを押した後に[F4]キーを押すと、トラック全体が生成されます。

MIDIトラックの選択

MIDIトラックを含むスタイルを選択すると、MIDIトラックによってトラックが生成されますが、特定のスタイルの特定のMIDIトラックを使ってトラックを生成できます。

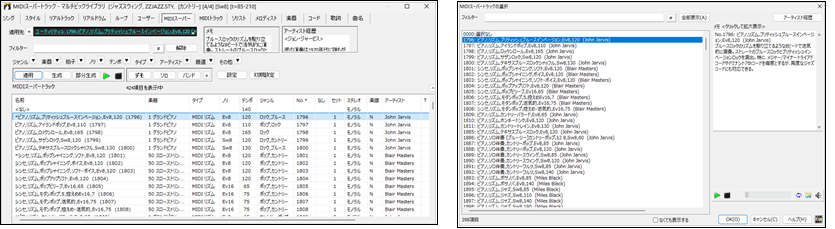

MIDIトラックは、マルチピックライブラリ、またはMIDIトラックピックダイアログで選択できます。マルチピックライブラリには、PG Music が用意した、最高829のプリセット (特定のスタイルの特定のMIDIトラックの組み合わせ) が表示されます。ここでは、リストの並べ替えやフィルター表示、オーディオデモの試聴、トラックの指定範囲の生成等も活用できます。MIDIトラックピックダイアログでは、オーディオデモの試聴やトラックの指定範囲の生成等はできませんが、表示される最高398のプリセットだけでなく、好きなスタイルの好きなトラックの選択が可能です。

マルチピックライブラリを使う場合は、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【MIDIトラック】タブを押します。MIDIスーパートラックの選択ダイアログを使う場合は、ツールバーの【MIDIトラック】ボタン使います。

マルチピックライブラリでは、左上部で宛先トラックを選択し、そのトラックに割り当てるMIDIトラックをリストから選択します。

このウィンドウでは、MIDIトラックをオーディオデモで試聴できます。聞きたいMIDIトラックをクリックし、【デモ】ボタンを押すか、リストでMIDIトラックをダブルクリックします。

MIDIトラックを選択したら、【適用】、【生成】、【部分生成】のいずれかのボタンを押します。【適用】ボタンは、選択したMIDIトラックを宛先トラックに適用します。【生成】ボタンは、選択したMIDIトラックを宛先トラックに適用すると同時に、トラック全体を生成し、現行位置(コードシートの現行セル)から演奏します。選択したMIDIトラックを使ってトラックの特定範囲を生成するには、【部分生成】ボタンを押します。

MIDIトラックピックダイアログでは、左上部で宛先トラックを指定したら、そのトラックに割り当てるMIDIトラックを、次の3つのいずれかのボタンを使って選択し、最後にOKボタンを押します。

- 【スタイルピックウィンドウから選択】:特定のスタイルから特定のMIDIトラックを取り入れます。このボタンを押す前に「指定楽器」で楽器を選んでおくと、その楽器を含むスタイルだけが表示されます。「同類楽器を含める」を有効にしておくと、指定楽器に似た楽器を含むスタイルも表示されます。例えば、グランドピアノを指定した場合、グランドピアノだけでなく、エレクトリックピアノやホンキートンクピアノも表示されます。スタイルを選択したら、そのスタイルのどのMIDIトラックを取り入れるかを「適用元」で指定します。適用先トラックと適用元トラックが違ってもかまいません。

- 【プリセットから選択】:PG Music が用意した、最高398のプリセット (特定のスタイルの特定のMIDIトラックの組み合わせ) の中から選択します。「サブスタイル」のオプションは、選択スタイルの特定のサブスタイルだけを取り入れる際に使います。

- 【お気に入りから選択】:今までに使ったプリセットから選択します。【OK】ボタンを押してダイアログを閉じた後、ツールバーの【演奏(新伴奏)】か[F4]キーを押すと、MIDIトラックが生成されます。

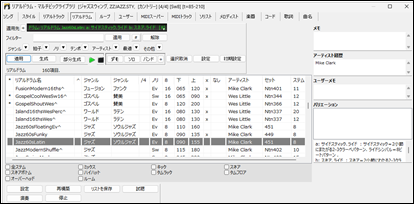

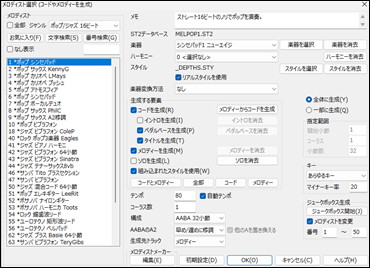

メロディストの選択

メロディストは、メロディーを自動生成します。メロディーに限らず、コード、イントロ、タイトル等を含むソングを丸ごと1曲生成することもできます。作曲目的だけでなく、初見演奏の練習や耳の訓練用の教材としても活用でき、まさに音楽制作の強い味方です!

メロディストは、マルチピックライブラリ、またはメロディスト選択ダイアログで選択します。マルチピックライブラリは、オーディオデモの試聴、リストの並べ替え、メロディストに限らず全タイプの素材選択、より簡単な部分的生成機能を備えており、さらに、ウィンドウを開いたまま他の作業を並行して行うことも可能なため、こちらのご利用を推奨します。

[マルチピックライブラリを使う場合]

ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【メロディスト】タブを押します。

まず、ウィンドウ左上部にあるドロップダウンを使って、メロディーの生成先トラックを選択します。その直下にある「メロディートラック」のオプションは、ドロップダウンの選択よりも優先されます。例えば、ドロップダウンでユーティリティトラックを選択していても、「メロディートラック」にチェックが入っていれば、メロディーはメロディートラックに生成されます。これは、メロディーはメロディートラックに生成することが推奨されているためです。もし、メロディーを他のトラックに生成したければ、「メロディートラック」のオプションからチェックを外してください。

全209のメロディストをオーディオデモで試聴できます。試聴したいメロディストをリストでクリックし、【デモ】ボタンを押します。また、【+】ボタンを押して表示されるメニューの「ダブルクリックしたらオーディオデモでなくソングで試聴する」からチェックが外れている場合は、メロディストをダブルクリックすることで、デモを再生できます。

【設定】ボタンを押すと、小さなパネルが開きます。メロディストは、このパネルで選択されている要素(メロディー、コード、タイトル等)を生成します。もし、コードシートに既に入力されているコード進行を維持したければ、「コード」からチェックを外します。また、メロディストにはスタイルが選択されている場合があり、それがトラック生成時に使用されますが、現行ソングのスタイルを維持したければ、「スタイル」からチェックを外します。パネル内の【追加設定】ボタンを押すと、別のダイアログが開き、このパネルに表示しきれないオプションを選択できます。【既存メロディーからコードを生成】ボタンは、メロディートラックに既に入力されているメロディーに相応しいコード進行を生成するためのものです。

目的のメロディストが見つかったら、【生成】ボタンを押します。すると、選択したメロディストによってメロディーがトラック全体に生成され、演奏されます。トラックを全体ではなく特定範囲に生成するには、【部分生成】ボタンを押します。小さなパネルが開くので、範囲を小節単位または小節/拍/ティック単位で指定し、【この範囲に生成】ボタンを押します。

[メロディスト選択ダイアログを使う場合]

、ツールバーの【メロディスト】ボタンか、[Shift]+[F5]キーを押します。そして、メロディストを選択し、生成する要素(メロディー、コード、タイトル等)やその他のオプションを設定して、【OK】ボタンを押します。

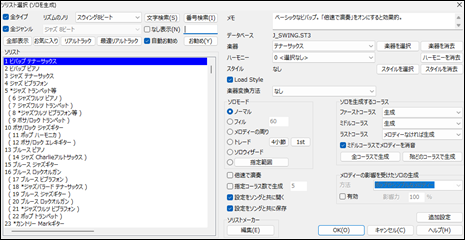

ソリストの選択

ソリストは、プロが即興演奏するような本格的なソロを生成します。

ソリストは、マルチピックライブラリ、またはソリスト選択ダイアログで選択します。マルチピックライブラリは、オーディオデモの試聴、リストの並べ替え、ソリストに限らず全タイプの素材選択、より簡単な部分的生成機能を備えており、さらに、ウィンドウを開いたまま他の作業を並行して行うことも可能なため、こちらのご利用を推奨します。

マルチピックライブラリでソリストを選択するには、ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【ソリスト】タブを押します。

[マルチピックライブラリを使う場合]

ツールバーの【マルチピックライブラリ】ボタン、[F7]キー、[M][Enter]キーのいずれかを使ってウィンドウを開き、【ソリスト】タブを押します。

まず、ウィンドウ左上部にあるドロップダウンを使って、ソロの生成先トラックを選択します。その直下にある「ソロトラック」のオプションは、ドロップダウンの選択よりも優先されます。例えば、ドロップダウンでユーティリティトラックを選択していても、「ソロトラック」にチェックが入っていれば、メロディーはメロディートラックに生成されます。これは、メロディーはメロディートラックに生成することが推奨されているためです。もし、メロディーを他のトラックに生成したければ、「メロディートラック」のオプションからチェックを外してください。

全360のソリストをオーディオデモで試聴できます。試聴したいソリストをリストでクリックし、【デモ】ボタンを押します。また、【+】ボタンを押して表示されるメニューの「ダブルクリックしたらオーディオデモでなくソングで試聴する」からチェックが外れている場合は、ソリストをダブルクリックすることで、デモを再生できます。

ソリストにはスタイルが選択されている場合があり、初期設定ではそれがソロの生成時に使用されますが、現行ソングに選択しているスタイルを使ってソロを生成したければ、【設定】ボタンを押し、「ソリストのスタイルを使用」からチェックを外します。また、【設定】ボタンのメニューの「ソリストの追加設定」を選択すると別のダイアログが開き、楽器やハーモニー等のオプションを選択してソロを生成できます。

目的のソリストが見つかったら、【生成】ボタンを押します。すると、選択したソリストによってソロがトラック全体に生成され、演奏されます。トラックを全体ではなく特定範囲に生成するには、【部分生成】ボタンを押します。小さなパネルが開くので、範囲を小節単位または小節/拍/ティック単位で指定し、【この範囲に生成】ボタンを押します。

[ソリスト選択ダイアログを使う場合]

[Ctrl]キーを押しながらツールバーの【ソリスト】ボタンを押すか、[Shift]+[F4]キーを押します。

ダイアログが開いたら、ソリストを選択し、必要に応じてオプションを設定して、【OK】ボタンを押します。

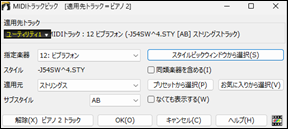

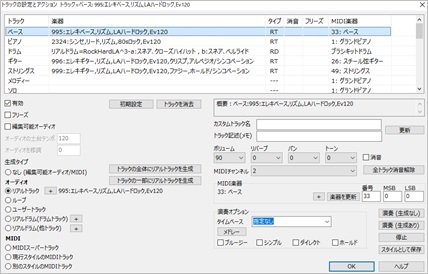

トラックの設定とアクション

各トラックに対する設定やアクション(生成等)を別々のメニューコマンドやツールバーのボタンを使わずに、このダイアログを使って行うことができます。

これは [F7]キーか[T][Enter] キーを押すと開きます。または、編集メニュー>トラックの設定とアクションを選択します。あるいは、コードシート、ミキサーウィンドウ、画面上部のトラックボタンの右クリックメニューを使って開くこともできます。

ダイアログ上部のリストではどのトラックに何が選択されているかを確認できます。トラックのタイプや消音状態、フリーズ状態、MIDI楽器名等も確認できます。リストでトラックをクリックしたら、そのトラックに対する生成や設定をダイアログ下部で行います。

[初期設定] :選択トラックの設定を初期設定に戻します。現行のスタイルの設定は残りますので、スタイルによるトラックの自動生成を防ぎたければ「有効」からチェックを外します。

[トラックを消去] :選択トラックから完全にデータを消去します。

[MIDIを編集] :MIDIトラックを様々な機能を使って編集します。

[コピー/移動] :トラック間のコピー/移動ダイアログを開きます。

[リアルトラック/リアルドラムフォルダの確認] :リアルトラックフォルダとリアルドラムフォルダを確認・選択するダイアログを開きます。

フリーズ :チェックを入れると、選択トラックはフリーズされます。フリーズされたトラックはツールバーの【演奏(新伴奏)】ボタンを押しても上書きされません。ユーザーが編集することはできます。

編集可能オーディオ :選択トラックを編集可能なオーディオトラックに切り替え、WAV形式のオーディオファイルとして保存します。ボーカル等を録音したトラックに便利なオプションです。

オーディオの土台テンポ :選択トラックが編集可能なオーディオトラックの場合、オーディオの録音または作成時に使用されたテンポを入力します。

オーディオの移調 :選択トラックのオーディオを指定半音数移調することができます。

生成タイプ :この欄で生成するトラックのタイプを選択します。「なし」を選択すると、スタイルによる自動生成以外の生成は行われません。「リアルトラック」のラジオボタンを押すとリアルトラックピックウィンドウが開き、リアルトラックを選択することができます。[+]ボタンを押すとメニューが開き、他のダイアログを使ってリアルトラックを選択することができます。すぐ上のボタンを使って選択トラックの全体にリアルトラックを(再)生成したり、指定範囲にリアルトラックを(再)生成することもできます。リアルドラムはドラムトラックに生成するのが普通ですが、ソング内で複数のリアルドラムやドラムステムが欲しい場合は他のトラックに生成することもできます。

概要 :選択トラックの概要が表示されます。コピーしてその下の入力欄に貼り付けることができます。

カスタムトラック名 :このダイアログ内、画面上部のトラックボタン、ミキサー等で表示されるトラック名を書き換えることができます。入力したトラック名は【更新】ボタンを押すと様々な場所に反映されます。

トラック記述(メモ) :このダイアログ内やミキサーで表示されるトラックの記述を加えることができます。入力した記述は【更新】ボタンを押すと様々な場所に表示されます。

[更新] :入力したトラック名や記述を画面上部のトラックボタンやミキサー等に反映されます。

ボリューム / リバーブ / パン / トーン :選択トラックのミキサー設定をコントロールすることができます。

消音 :チェックを入れると、選択トラックは消音されます。

[全トラック消音解除] :すべてのトラックの消音を解除します。

MIDIチャンネル : MIDIトラックのイベントを指定のチャンネルに変更することができます。

MIDI楽器 :MIDIトラックの楽器を変更することができます。【⁺】ボタンを押すと表示されるメニューを使って変更するか、楽器番号やバンク番号を入力して【楽器を更新】ボタンを押します。

タイムベース :リアルトラック/ユーザートラック/リアルドラムトラックでの演奏時のタイムベースを選択します。ダブルタイムやトリプルはスローなソングにおいてかなり速いテンポのものを選択した際に選び、ハーフタイムは速いテンポのソングにおいてかなり遅いテンポの物を選択した際に選びます。

[メドレー] :選択トラックにおいて複数のリアルトラックを選択し、指定の頻度(4小節毎やパートマーカー毎等)で交替させるか、すべて同時に演奏させることができます。

ブルージー :有効にすると、ブルージーなトラックの生成が行われます。つまり、メジャートライアドコードは7thコードとして扱われます。

シンプル :有効にすると、コードを難しく装飾せず控えめなトラックの生成が行われます。 例えばC7をC13やC7b9で弾きません。

ダイレクト :有効にすると、エフェクトなしのリアルトラックが使用され、お手持ちのギターアンプシミュレータープラグイン(AmpliTube等)を使ってギターサウンドを構築できます。

ホールド :有効にすると、コード次のコードチェンジまでホールドするというシンプルなトラックを生成します。

[演奏 (生成なし) ] :トラックに新しく生成演奏を加えずに演奏します。

【演奏 (生成あり) ] :ダイアログの設定に基いて全トラックを再生成し、ソングを演奏します。

[停止] :演奏を停止します。

[スタイルとして保存] :各トラックに施した設定に基いてスタイルを作成します。ボタンを押し、ファイル名(半角英数8文字迄)を入力してください。

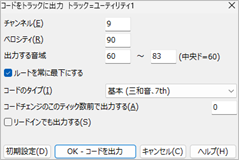

コードトラックの生成

現行ソングの指定のトラックにコード(和音)を自動生成することできます。生成されたコードトラックはVSTプラグイン(例えばコードトラックを必要とするアルペジエーター)で使ったり、単にホールドコードトラックとして使ったりすることができます。画面上部かミキサーウィンドウで目的トラックのボタンを右クリックし、表示されるメニューのMIDIを編集>コードトラックを生成 を選択するとダイアログが開きますので、必要に応じてオプションを選択し、OKボタンを押します。

チャンネル:特に指定する必要はありません。

ベロシティ :必要に応じてベロシティを指定します。

出力する音域: 例えば60~72に設定すると、MIDIノート#60-72(C5-C6) の間でコードが生成されます。

ルートを常に最下にする:有効にすると、コードの転回が行われることなくルートが最も下に表示されます。

コードのタイプ: 出力するコードのタイプを選択します。「基本」は三和音や7thコード等の基本的なもの、「複雑」はエクステンション付きコードや分数コードのことです。

コードチェンジのこのティック数前で出力する:コードをどれ位早く出力するかを設定します。

リードインでも出力する 有効にすると、コードはリードインの部分でも出力されます。

例えば、「出力する音域」を60~72、「コードのタイプ」を基本にしてOKボタンを押した場合、ピアノロールウィンドウやノーテーションウィンドウを見ると、MIDIノート#60-72(C5-C6) の間でコードが生成され、コードシートのエクステンション付きコードや分数コード等は三和音や7th等の基本的なコードとして解釈されたことを確認できます。

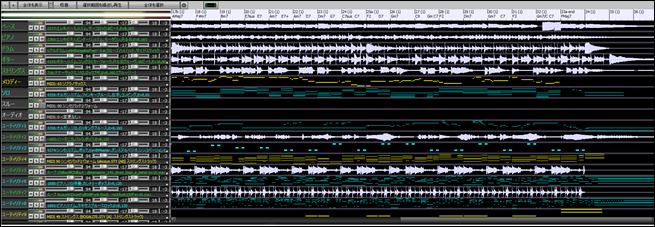

トラックウィンドウ

これは一般的なDAWプログラムで見られるようなウィンドウで、各トラックのデータを表示したり、リアルトラックやリアルドラムで生成されたフレーズを編集したりすることができます。

トラックウィンドウを開くには、ツールバーの【トラック】ボタンを押すか、ウィンドウメニュー>トラックウィンドウを選択します。

上部には、小節番号、パートマーカー、コーラス番号、コード記号が表示されます。長い縦線は小節を示し、短い縦線は拍を示します。

トラック上にマウスのカーソルを置き、ホイールを動かすことで水平方向にズームできます。 [Ctrl]キーを押しながらホイールを動かすと各トラックの高さが変更します。

ウィンドウの左側にはミキサーがあり、トラック毎にボリュームやリバーブ等を変更したり消音したりできます。

ボリューム、パン、リバーブ、トーンを変更するには、スライダーを左右に動かすか、スライダーや数値上にカーソルを置きマウスホイールを動かします。その際、[Ctrl]キーを押しながらスライダーやマウスホイールを動かすと、全トラックの数値が同じになって変化し、[Shift]キーを押しながらスライダーやマウスホイールを動かすと、数値は相対的な釣合いを保ったまま変化します。また、スライダーをダブルクリックすると、初期設定の値にリセットされます。

トラック毎に消音やソロボタンが備えられていて、【M】ボタンが赤または青で表示されているトラックは消音状態、【S】ボタンが黄色で表示されているトラックはソロ状態です。

トラック毎にフリーズボタンもあり、これをオンにすることで、生成済みの伴奏が新しい伴奏で置き換えられないように設定できます。このボタンはオーディオを録音またはインポートしたトラックでは表示されず、代わりに緑の波形アイコンのボタンが表示されます。また、リアルトラックステムやリアルドラムステムが選択されているトラックではピンクのステムアイコンのボタンが表示されます。

トラックの名前をダブルクリックして名前を書き換えることができます。

トラック名をドラッグし、画面左上部にあるドロップステーションにドロップして、トラックをオーディオファイルやMIDIファイルに書き出すことができます。

ウィンドウ内のナビゲートや編集に、下記のホットキーを使用できます。

- [Home] はカーソルをトラックの最初に移動します。

- [End] はカーソルをトラックの終わりに移動します。

- [Shift]+[Home] は選択範囲の左のカーソルをトラックの始まりに移動します。

- [Shift]+[End] は選択範囲の右のカーソルをトラックの終わりに移動します。

- [Ctrl]+[A] は現行トラックのデータ全体を選択します。

- [Ctrl]+[C] は選択範囲のデータをコピーします。

- [Ctrl]+[X] は選択範囲のデータを切り取ります。

- [Ctrl]+[V] はクリップボードにコピーしたデータを現行位置に貼り付けます。宛先のデータは上書きされます。

- [Ctrl]+[Shift]+[V] はクリップボードにコピーしたデータを現行位置に貼り付け、宛先のデータと併合させます。

- [Delete] は選択範囲のデータを消去します。

- [Shift]+[Delete] は選択範囲のデータを削除します。

ウィンドウの最上部にあるボタンを使って、表示をコントロールすることができます。

【-】[+】(一番左のボタン):水平方向にズームアウト/インします。波形を縮小し、表示範囲を広げます。ズームの焦点は現在地を示す縦の線ですが、その線が画面外にある場合はウィンドウの中央となります。 |

フレーズの枠内をクリックして、そのフレーズを選択することができます。

[Shift] キーを押しながら複数のフレーズの枠内をクリックすると、複数のフレーズが選択されます。

![]()

[Ctrl]+[C] キーを押すと、選択されているフレーズがクリップボードにコピーされます。その後、同じトラック内の別の位置をクリックし、[Ctrl]+[V]キーを押すと、クリップボードにコピーされているフレーズがその位置に貼り付けられます。

![]()

選択しているフレーズをトラックから削除するには [Delete] キーを押します。

![]()

あるフレーズの最初の部分だけが欲しければ、まずそのフレーズをクリックしたら、緑の枠の右の線上にマウスのカーソルを置きます。そして、その線上に左右の矢印アイコンが表示されたら、マウスボタンをクリックして左にドラッグし、目的の位置にたどり着いたらマウスのボタンを放します。

あるフレーズをもっと早い位置で始めたければ、まずそのフレーズをクリックしたら、緑の枠の左の線上にマウスのカーソルを置きます。そして、その線上に左右の矢印アイコンが表示されたら、マウスボタンをクリックして左にドラッグし、目的の位置にたどり着いたらマウスのボタンを放します。

あるフレーズの全体または一部をループとして繰り返し使用することもできます。例えば6小節フレーズの最初の2小節分だけを繰り返し使いたい場合、まずそのフレーズをクリックしたら、緑の枠の左の線上にマウスのカーソルを置きます。そして、その線上に左右の矢印アイコンが表示されたら、マウスボタンをクリックして左にドラッグし、最初の2小節分だけが表示されるようになったらマウスのボタンを放します。

![]()

次に、緑の枠の右の線の上部にマウスのカーソルを置き、Uターンの形をしたアイコンが表示されたら、マウスボタンをクリックして右にドラッグし、目的の位置にたどり着いたらマウスのボタンを放します。すると、枠内に縦の点線が表示されます。これは、フレーズの特定部分が繰り返される(ループされる)ことを示します。下記の図は2小節のフレーズが4回繰り返されることを示しています。

ソングの編集

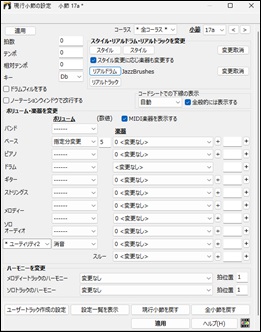

指定小節でスタイル、楽器、ボリューム等を変更(現行小節の設定)

ソングを最初から最後まで同じ拍子、テンポ、楽器、ボリューム等で演奏する必要はありません。途中で変更してもかまいません。

変更対象の小節をコードシートでクリックし、ツールバーの[小節設定] ボタンか[F5]キーを押します。または、コードシート上を右クリックし、「現行小節の設定」を選択します。ダイアログが開きますので、現行小節で変更する要素を選択します。

コーラス :小節設定を全コーラスか特定のコーラスに適用することができます。

小節 :他の小節の設定を行うことができます。

拍数 :拍子を変更するにはここに1小節あたりの拍数(1~4)を入力します。(4/4拍子のソングで現行小節だけ6/4拍子にする方法:各小節の最高拍数は4ですので、6/4拍子の小節を2/4拍子と4/4拍子の2つの小節に分けます。2/4拍子の小節の頭に拍数2を入力し、次の4/4拍子の小節に4を入力して拍子記号を4/4に戻します。)

テンポ/相対テンポ :テンポを絶対または相対的に変更します。例えば直前の小節のテンポが120の場合、「相対テンポ」に20を入力するとテンポは140、-50を入力するとテンポは60になります。

キー :現行小節でキーを変更したければ、キーを選択します。

スタイル/リアルドラム/リアルトラックを変更 :現行小節でスタイルを変更する際、「スタイル変更と共に楽器も変更する」を有効にすると、選択スタイルに組み込まれた楽器が使用されますす。楽器を変更せずスタイルだけを変更するにはこのオプションを無効にします。

ノーテーションウィンドウで改行する :有効にすると、ーテーションウィンドウ で現行小節が改行されます。

ドラムフィルをする ドラムフィルはパートマーカーが付いている小節の直前で行われるものですが、パートマーカーが付いていない小節の直前でドラムフィルをしたり、パートマーカーが付いている小節の直前でドラムフィルなしにしたりすることができます。例えば、第9小節にパートマーカーが付いている場合第8小節でドラムフィルが入る為、第8小節ではこのオプションにチェックが入っていますが、ドラムフィルが欲しくなければチェックを外します。逆に、第9小節にパートマーカーが付いていない場合は第8小節でドラムフィルは入りませんので第8小節ではこのオプションにはチェックが入っていませんが、ドラムフィルが欲しければチェックを入れます。

コードシートでの下線の表示 :このダイアログを使ってソングの途中でテンポ、キー、ボリューム、スタイル等を変更すると、コードシートでは該当小節に赤い下線が表示されますが、目障りなら表示しないように設定することができます。初期設定では「全般的には表示する」にチェックが入っていますが、チェックを外すと下線はプログラム全般的に表示されません。その左のドロップダウンメニューは現行ソングに適用されます。例えば 「表示しない」を選択すると、全般的には表示するようになっていても現行ソングでは表示されません。「自動」を選択すると、現行ソングでの下線の表示は全般的な設定方法に従います。(豆知識:下線は初期設定では赤ですが、表示オプションダイアログのカラーパレットを使って色を変更することができます。)

ボリューム・楽器を変更 :ボリュームや楽器をトラック毎に変更します。(注意:ソングと一緒に保存する楽器は、ここではなく、 ソングの保存オプションダイアログで選びます。)

ハーモニーを変更 :メロディーまたはソロのトラックのハーモニーを変更します。「拍位置」に数値を入力して特定の拍位置から変更することもできます。

[ユーザートラック作成の設定] :作成中のユーザートラックに関するアドバンス設定ダイアログを開きます。ユーザートラックをソングに取り入れる際に特定小節のリフ(フレーズ)をどのように扱うかを設定したり、その位置を微調整します。

[設定一覧を表示] :現行ソング内のすべての小節の設定をメモ帳で表示します。

[現行小節を戻す] :現行小節の設定を元に戻します。

[全小節を戻す] :現行ソングのすべての小節の設定を元に戻します。

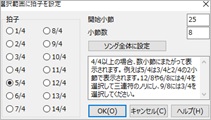

指定範囲の拍子を設定

指定する範囲に、ソング全体に設定している拍子とは別の拍子を設定することができます。

編集メニュー>選択範囲に拍子を設定 を使ってダイアログを開き、拍子と適用範囲を選択します。

例えば第25小節から8小節分を5/4拍子にするには、「拍子」欄で5/4を選択し、「開始小節」に25、「小節数」に8を入力します。

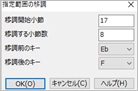

指定範囲の移調

指定する範囲を移調することができます。編集メニュー>移調>指定範囲を移調 を使ってダイアログを開き、範囲とキーを選択します。

展開

複数のコーラスを1つのコーラスに広げることができます。編集メニュー>構成>展開を使います。

分解

1つのコーラスを複数のコーラスに分けることができます。編集メニュー>構成>展開を使ってダイアログを開き、範囲や分解後のコーラス数等を指定します。

例えば、各コーラス32小節、合計3コーラスのMIDIファイルを開くと、合計96小節になってしまいますが、このダイアログを使って3つのコーラスに分けることができます。例えば、各コーラス32小節、合計3コーラスのMIDIファイルを開くと、合計96小節になってしまいますが、このダイアログを使って3つのコーラスに分けることができます。

小節を挿入/削除

編集メニュー>小節を挿入 :現行小節の前に空白の小節を挿入します。複数の小節を挿入するには、先にその範囲を選んでおきます。

編集メニュー>小節を挿入または小節を削除:現行小節を削除します。削除に伴って、それ以降の小節は自動的に前にずれます。複数の小節を削除するには、先にその範囲を選んでおいてからこのコマンドを実行します。

ホットキーを使って現行小節に希望数の空の小節を挿入することができます。例えば [I][N][4][Enter]を押すと現行位置に空白の4小節が挿入され、[I][N][8][Enter]を押すと現行位置に空白の8小節が挿入されます。(この機能はコードシートの右クリックメニューを使って実行することもできます。)

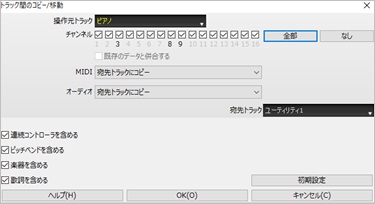

トラック間のコピー/移動

あるトラックのデータを別のトラックにコピーしたり移動することができます。

編集メニュー>コピー(各種) >トラック間のコピー/移動 を使ってダイアログを開き、操作元トラックや宛先トラック等を選択します。そして、各タイプ(MIDI/オーディオ) のデータをコピーするか、移動するか、何もしないかを選択しますMIDIデータをコピー/移動する際は指定チャンネルのデータを含めたり、宛先トラックの既存のデータを残すか消すかを選んだり、特定タイプのイベント(連続コントローラ、ピッチベンド等) を除外することもできます。

小節圧縮 / 小節伸長

編集メニュー>構成> 小節圧縮(コードの長さを半分にする)はコードシートの全小節を圧縮し、コードの長さを半分にします。

編集メニュー>構成>小節伸長(コードの長さを2倍にする)はコードシートの全小節を伸ばし、コードの長さを2倍にします。

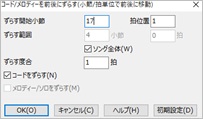

コードをずらす

指定範囲のコードを前後にずらすことができます。これは、コードの入力後にソングの途中で拍子記号を変更したことでコードがずれてしまった場合等に位置を調整する機能です。

編集メニュー>コード/メロディ―をずらすを 使ってダイアログを開き、「開始小節」を指定します。そして、そこから全体をずらすには「全体」を有効にします。特定の範囲をずらすには「全体」を無効にし、範囲を指定します。「ずらす度合」が負数だと前にずれ、正数だと後ろにずれます。

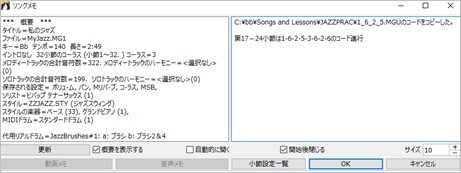

ソングメモの追加

ツールバーの [ソングメモ] ボタンを押すと、現行ソングにメモやコメントを付けることができます。

「概要を表示する」が有効の場合、ダイアログの左側にソングの概要が表示されます。こちらは自分で書き換えることはできません。自分でメモを付けるにはダイアログの右側にタイプし、【更新】ボタンを押します。

「自動的に開く」を有効にすると、メモを含むソングを開いた際ダイアログが自動的に開きます。

「開始後閉じる」を有効にすると、ソングの演奏が開始した際ダイアログが自動的に閉じます。

【小節設定一覧】ボタンは現行小節の設定ダイアログを使って設定した内容をテキストエディットに表示します。

【動画メモ】と【音声メモ】のボタンはソングが動画メモや音声メモを含んでいる場合に押すことができます。例えばEverythingPAKに付属しているbb\Songs and Lessons\101 Riffs - Country Guitar with Audio Memosのフォルダのソングには音声メモが含まれていて、音声メモを聞くことができます。自分で音声メモをソングに追加するには音声を録音し、ソングと同じファイル名に_AudioMemoを足したオーディオファイル(wma、mp3、wav)として同じフォルダに保存します。例えばmysong.mguに対する音声メモをmysong_AudioMemo.wmaとして保存します。動画メモを追加するには動画を撮ってソングと同じファイル名に _VideoMemo を足した動画ファイル(wmv、mp4、m4v)を保存します。

メロディー/ソロの入力

MIDIの入力

任意のトラックに、MIDIデータまたはオーディオデータのメロディーやソロを入力できます。

MIDIデータの入力

下記のいずれかの方法を使って、MIDIデータのメロディーやソロを入力できます。

1. MIDI機器を弾いて録音 コンピュータに接続したMIDI機器(MIDIキーボード やMIDIギター等)でメロディーやソロを弾くことで、トラックに取り入れます。これには、ツールバーの【MIDI録音】ボタンか[Ctrl]+[R]キーを押します。ダイアログが開くので、録音開始位置や録音先トラック等を選択し、【録音開始】ボタンを押してMIDI機器でメロディーやソロを弾きます。

2. コンピュータキーボードを弾いて録音 ウィザード共演機能を活かし、コンピュータキーボードを打って録音します。まず、ツールバーの【MIDI】ボタンを押し、表示されるメニュー内の「ウィザード共演機能」を有効にします。そして、【MIDI録音】ボタンを押します。録音ダイアログが開くので【開始】ボタンを押し、コンピュータキーボードの下二列でメロディーやソロを弾きます。どのキーを押してもコードに適した音が鳴るので、リズムに集中できます。

A S D F G H J K L ; ' の列のキーを押すと、パッシングトーン(2度、4度、6度)が鳴ります。

Z X C V B N M , . / の列のキーを押すと、コードトーン(ルート、3度、5度、7度)が鳴ります。

3. ノーテーションウィンドウで入力 ノーテーションウィンドウ(楽譜編集モードかスタッフロールモード)で、マウスを使って音符を1つずつ入力します。

4. MIDIファイルのデータをインポート お手持ちのMIDIファイルのデータをトラックに取り入れます。これには、メロディーメニュー(ソロの場合はソロメニュー)>編集>MIDIファイルをインポート を選択します。MIDIファイルのインポートダイアログが開くので、目的のデータが保存されているチャンネルや宛先トラック、その他のオプションを設定し、【OK】ボタンを押します。

5. メロディスト/ソリストで自動生成 これには、[F7]キー、または[M][Enter]キーを押してマルチピックライブラリを開きます。まず、ウィンドウ左上部にあるドロップダウンを使って、メロディーまたはソロの生成先トラックを選択します。次に、メロディストまたはソロをリストから選択します。そして、【生成】ボタンを押すと、メロディーまたはソロが宛先トラック全体に生成されます。トラック全体ではなく特定範囲に生成するには、【部分生成】ボタンを押します。

6. 別のソングからメロディー/ソロをインポート 既に作成したソングからメロディーを取り入れます。これには、ファイルメニュー>ソングをインポート を選択します。ダイアログが開くので、「メロディー/ソロ」にチェックを入れ、インポート元の範囲、宛先トラック、貼り付け先、インポートモード(挿入か上書き)等を設定し、【OK】ボタンを押します。

オーディオデータの入力

下記のどちらかの方法を使って、オーディオデータのメロディーやソロを入力できます。

1. オーディオファイルをインポート お手持ちのオーディオファイル(WAV、MP3、M4A等)をトラックに取り入れます。

まず、オーディオメニュー>オーディオファイルをインポート を選択します。または、エクスプローラからオーディオファイルをドラッグし、Band-in-a-Boxにドロップします。オーディオファイルのインポートダイアログが開くので、宛先トラックを選択します。宛先トラックに既存データがある場合は、その扱い方を選択します。さらに、インポート先の位置等を選択します。

2. 歌や楽器を録音 コンピュータに接続したマイクを使って、歌声や楽器演奏を録音します。

まず、ツールバーの【オーディオ録音】ボタンを押します。録音ダイアログが開くので、録音開始位置や録音先トラック等を選択します。そして、【録音】ボタンを押し、歌うか楽器を弾きます。録音を終了するには、[Esc]キーかツールバーの【停止】ボタンを押します。録音終了を告げるダイアログが開くので、録音を採用するか却下します。(詳細は第11章)

ソングの保存

ソングは、Band-in-a-Boxソングファイル(MGU/SGU)、MIDIファイル、オーディオファイル、動画ファイル等、様々の形式で保存できます。

ソングファイルとして保存

ソングを同じファイル名で同じ場所に保存するには、ツールバーの【上書き保存】ボタンを押します。または、[F2]か[Ctrl]+[S]キーを押します。

初めて保存する場合や別のファイル名で保存する場合は、ツールバーの【新規保存】ボタンを押し、表示されるメニューから「名前を付けて保存」を選択します。

保存する設定等を選択しながら保存する場合は、ツールバーの【新規保存】ボタンを押し、表示されるメニューから「設定を選択して保存」を選択します。または、[Alt]+[F2]キーを押します。「ソングの保存オプション」ダイアログが開くので、保存する設定を選択します。

全設定をソングに保存する :有効にすると、このダイアログを使わずに保存する場合でもすべての設定が保存されます。無効にすると、保存する設定を選択できるようになります。

トラック :無効にすることによって、特定トラックを除外することができます。例えば現行スタイルにピアノトラックがあってもピアノトラックを保存したくなければ、「ピアノ」からチェックを外します。

楽器 :現行スタイルに組み込まれた楽器以外を保存することができます。スタイルに組み込まれた楽器のままでよければ「0 楽器変更なし」にします。[現行楽器を入力] ボタンは各トラックに現行楽器を入力します。[伴奏トラック消] ボタンは全伴奏トラックを「0 楽器変更なし」に設定します。[全トラック消] ボタンは全伴奏トラックだけでなくメロディーとソロのトラックも「0 楽器変更なし」に設定します。

フリーズ :有効にすることによって、特定トラックの現行の伴奏をそのままの状態で保存することができます。次回ソングを開き、新しい伴奏を生成しても、フリーズされたトラックは上書きされません。

ソリストの設定 :有効にすると、現行ソングでのソリスト選択ダイアログの設定(楽器変換方法、ソロモード、倍速演奏)が保存されます。ソリストの設定を他のソングにおいて変更した後でも、現行ソングを次回開いた時に取り戻せます。(注釈:これは生成されたソロをソングに保存するオプションではありません。)

MIDIドラムを保存する/リアルドラムを保存する:どちらのタイプのドラムを保存するかを選びます。リアルドラムを保存する場合は、[RD] ボタンを押し、リアルドラムを選びます。バリエーション付きリアルドラムを選んだ場合に「現行ソングでは演奏毎にバリエーション(^)を使用する」を有効にすると、演奏する度に異なるバリエーションのリアルドラムが使用されます。

スルーの設定を保存する:スルートラックの楽器や設定を保存するには有効にします。

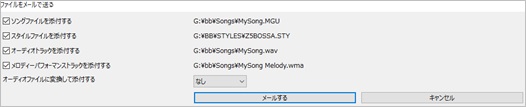

メールに添付

ソングをメールで送ることができます。

ツールバーの[新規保存] ボタンを押し、表示されるメニューの「メールで送る」を選択します。ダイアログが開きますので、添付したい項目にチェックを入れます。現行ソングをオーディオファイルに変換して添付したければ、選択肢からファイル形式を選びます。(注釈:WAV形式は圧縮されない為、ファイルのサイズはかなり大きくなります。)

[メールする] ボタンを押すと、お使いのメールプログラムが起動し、新規メールが用意されます。メールの件名は自動的に現行ソングのタイトルになっていますが、変更してもかまいません。

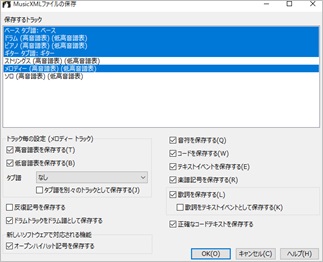

MusicXMLファイルとして保存

ソングをMusicXMLファイルとして保存すると、Finale、Sibelius、Guitar Pro等の楽譜編集プログラムで使うことができます。

ツールバーの [新規保存] ボタンを押し、表示されるメニューの「MusicXMLファイルとして保存」を選択します。「ファイルを保存」のダイアログが開きますので、名前を付け、 [保存] ボタンを押します。

MusicXMLファイルの保存ダイアログが開いたら、「保存するトラック」の欄でMusicXMLファイルに保存するトラックを選択します。複数のトラックを選択するには[Ctrl]キーを押しながらトラック名をクリックします。そして、「トラック毎の設定」欄で譜表やタブ譜等を選択し、MusicXMLファイルに保存するデータ(音符、コード、テキストイベント等) を選択して、【OK】ボタンを押します。

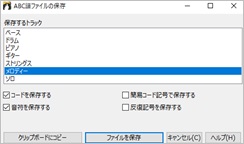

ABC譜ファイルとして保存

ソングを世界で広く使われているシンプルなテキスト形式のファイルとして保存することができます。

ツールバーの [新規保存] ボタンを押し、表示されるメニューの「ABC譜ファイルを開く」を選択します。

保存するトラック :「音符を保存する」のオプションを有効にした場合どのトラックの音符を保存するかを選択します。

コードを保存する :有効にすると、ソングに入力したコードが保存されます。

音符を保存する :有効にすると、上の「保存するトラック」で選択されたトラックの音符が保存されます。

簡易コード記号で保存する :有効にすると、例えばBb7#9のコードはBbのコードで置き換えられます。無効にすると、コードシートに入力したとおりのコードが書き出されます。

反復記号を保存する :ソングに入力した反復記号(1カッコ/2カッコ、DC al Coda等)が保存されます。

[クリップボードにコピー] :ソングをABC譜形式でクリップボードにコピーすると、メモ帳やEasyABC等のプログラムに貼り付けることができます。

[ファイルを保存] :ボタンを押し、「ファイルを保存」のダイアログが開いたら、ファイルの名前と保存先を指定し、[保存] ボタンを押します。

テキストファイルとして保存

ソングをシンプルなテキストファイルとして保存することができます。

ツールバーの【新規保存】ボタンを押し、表示されるメニューの「テキストファイルとして保存」を選択します。ダイアログが開きますので、テキストファイルに含めたいデータやその他のオプションを選択します。そして、「現行ソングの全体」か「現行ソングの一部」を選択し、【テキストファイルに保存】ボタンを押します。保存するのではなくクリップボードにコピーしたければ、【クリップボードコピー】ボタンを押します。初期設定ではソングのメタデータ(タイトル、キー、テンポ、ソング構成、スタイル等) が含まれますが、【保存】ボタンを押します。

このダイアログを使って、指定フォルダのすべてのソングを様々な方法でクリップボードにコピーするかテキストファイルに保存することもできます。「指定フォルダの全ソング」を選択し、フォルダアイコンを押してフォルダを指定し、そのフォルダのサブフォルダを含めるかどうかを選択します。そして、「全ソングの保存・コピーの仕方」を選択します。個別のテキストファイルとしてソングと同じフォルダに保存、個別のテキストファイルとして指定のフォルダに保存、全部まとめて一つのテキストファイルに保存、全部まとめてクリップボードにコピー、の中から選択します。最後に、【テキストファイルに保存・クリップボードにコピー】ボタンを押します。

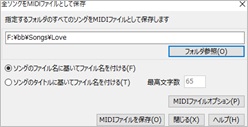

MIDIファイルとして保存

ソングをMIDIファイルまたはカラオケファイルとして保存することができます。

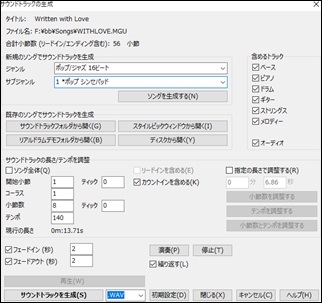

ツールバーの[MIDI保存] ボタンか[F6]キーを押してダイアログを開きます。

まず、ファイルタイプを選択します。初期設定は標準形式であるフォーマット1のMIDIファイルです。データは複数のトラックとして記録されます。フォーマット0のMIDIファイルは、データを一つのトラックにまとめて記録します。単純フォーマットの為、ハードウェアモジュールや携帯電話等でよく使われています。カラオケファイル(.KAR)は、歌詞をテキストイベントとして含み、各トラックを特別な場所で保存するファイルです。ドラムは別々のトラックのMIDIファイルを選択すると、各ドラム楽器が別々のトラックとして記録されます。

指定の範囲をMIDIファイルとして保存したければ、 [範囲設定] ボタンを押します。

最後に、指定の場所にMIDIファイルを保存するには [保存] ボタンを押し、クリップボードにMIDIデータをコピーするには [コピー] ボタンを押します。クリップボードにコピーされたMIDIデータはMIDI対応シーケンサーソフトに貼り付けることができます。

指定フォルダのすべてのソングをMIDIファイルとして保存するには [全ソングを保存] ボタンを押します。別のダイアログが開きますので、フォルダを指定し、 [保存] ボタンを押します。

MIDI ファイルに含める情報を指定するには [オプション] ボタンを押します。

楽器変更情報を含める:楽器更情報を含めるには有効にします。

パートマーカー情報を含める:パートマーカー情報を含めるには有効にします。MIDIファイルに含まれたパートマーカー情報はPG Music社のPowerTracksPro AudioやRealBandで認識されます。

リードインを含める:頭の部分のリードインを含めるには有効にします。(注意:無効にしても、メロディーが第1小節より前で始まる場合はその部分が自動的に含まれます。)

歌詞の形式:Band-in-a-Boxで作成した歌詞はGM形式かPG形式でMIDIファイルに書き込むことができますが、歌詞が他のプログラムでも正しく表示されるようにするにはGM形式を選択します。

セクションテキストをイベントとして書き込む:セクションテキストを含めるには有効にします。

ボリューム/リバーブ/コーラス/パンを含める:ソングに設定したミキサー設定を含めるには有効にします。

強制チャンネルメタイベントを含める:強制チャンネルメタイベントを含めるには有効にします。(このイベントはPG Music Inc.社のプログラムが認識するイベントです。)

ギターポジションコントローラを含める:有効にすると、PG Music 社がフレットポジションを表示させる為に使用するコントローラ84が保存されます。シンセサイザーによっては、このコントローラを「ポルタメントコントロール」として使用するものがあることを、留意ください。

ソロトラックをチャンネル5に書き込む:ソロトラックは初期設定ではチャンネル8に書き込まれますが、チャンネル8はピアノの左手トラックの場合もありますので、このオプションを使って書き込み先をチャンネル5に変更することができます。

ハーモニーを含める:有効にすると、選択したハーモニーで演奏されるメロディーがMIDIファイルに含まれます。無効にすると、ハーモニーが選択されていてもハーモニーは書き込まれません。

ハーモニーボイスをチャンネル別に書き込む:ハーモニーの構成音を別々に書き込むには有効にします。

ギタートラックを6つのチャンネルに書き込む:ギタートラックの各弦を6つのチャンネル(11~16) に分けて書き込むには有効にします。すると、保存したMIDIファイルをチャンネル別のギタートラックを認識できるシーケンサーで開くと、ギタートラックが適切に表示されます。

特定範囲の保存時、最終付近のサステインを含めない:ソングの特定範囲をMIDIファイルとして保存する際にこのオプションを有効にすると、範囲の終わりで前から継続している音はをMIDIファイルにふくまれません。

リアルドラムを含むソングの場合MIDIドラムを書き込む:リアルドラムはオーディオデータでできていますのでMIDIファイルに含めることはできません。しかし、このオプションを有効にすることでリアルドラムの代わりにMIDIドラム(MIDIデータ)を含めることができます。

リアルトラックの楽譜を含める:リアルトラックはオーディオデータの為MIDIファイルに含めることはできません。しかし、リアルトラックに生成された楽譜はMIDIデータですのでMIDIファイルに含めることができます。

タイミング解像度:120~1920PPQの間で設定できます。初期設定である120 PPQはテンポ125では僅か4ミリ秒のタイミングです。どんな値に設定しても再生自体に違いはありませんが、DAW等で細かく編集したい場合に高い数値に設定しておくと便利です。

複数ソングをメドレーとして保存

既に作成したソングをつなぎ合わせて、メドレーを作成できます。メドレーは、単なるソングの連結ではなく、次のソングのスタイル、キー、テンポをスムーズに導入する移行小節を挿入しながら演奏するため、本格的なメドレーとして仕上がります。

ツールバーの【ソング構成】ボタンを押し、表示されるメニューから「メドレーメーカー」を選択します。または、ファイル>インポート>メドレーメーカー を選択します。

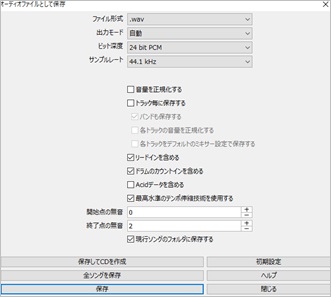

オーディオファイルとして保存

ソングをオーディオファイル(WAV、WMA、MP3、M4A)として保存することができます。これには、選択トラックを保存する方法とソング全体(全トラック)を保存する方法があります。

選択トラックをオーディオファイルとして保存

画面上部のトラックボタンを右クリックしてメニューを開き、アクション>オーディオファイルとして保存 を選びます。

保存ダイアログが開きますので、保存先とファイル名を指定し、[保存] ボタンを押します。

選択トラックをパフォーマンストラックとして保存

この機能は選択トラックをパフォーマンストラック(オーディオファイル)として保存します。パフォーマンストラックの再生はスタイルやリアルトラックを伴わない為、それらを持っていないユーザー仲間にも聞いてもらうことができます。

画面上部のトラックボタンを右クリックしてメニューを開き、アクション>パフォーマンストラックとして保存 を選択します。

![]() 操作が完了すると、トラックボタンは朱色で表示されます。

操作が完了すると、トラックボタンは朱色で表示されます。

パフォーマンストラックを解除するには、トラックボタンを右クリックしてメニューを開き、アクション>パフォーマンストラックを解除 を選択します。

ソング (全トラック) をオーディオファイルとして保存

指定する形式のオーディオファイル(WAV、M4A、MP3等)としてソングを保存することができます。

ツールバーの [オーディオ保存] ボタンを押すと、メニューが表示されます。特にオプションを設定する必要がなければメニューの二番目を選び、オプションを選択しながら保存するにはメニューの一番目を選びます。メニューの一番目を選択すると、ダイアログが開きます。

ファイル形式:オーディオファイルの形式を選択します。WAVは圧縮されない為、音質は最良ですがファイルサイズは最大です。その他の形式は圧縮される為、音質はWAVほど良くありませんがファイルサイズは小さくなります。

出力モード:各トラックの出力モード(ステレオかモノラル)を設定します。自動にすると、各トラックの現在の状態と同じモードで出力されます。

ビット深度:データの変換時、分割した個々のデータに割り当てる情報量を選択します。数値が高いほど音質は良くなりますが、ファイルのサイズは大きくなります。

サンプルレート:音のデータを取り込む率を選択します。数値が高いほど細かく取り込まれて音質は良くなりますが、ファイルのサイズは大きくなります。

ビットレート:圧縮変換時のビットレートを選択します。数値が高いほど音質は良くなりますが低圧縮の為、ファイルのサイズは大きくなります。

音量を正規化する:有効にすると、オーディオ変換時のファイルの音量が最大限に調整されます。調整されても音が歪むことはありません。

トラック毎に保存する:無効にすると、全トラックをまとめた一つのファイルが保存されます。有効にすると、各トラックが別々のファイルとして保存されます。

バンドも保存する:有効にすると、トラック毎に保存する際、全トラックを合わせたファイも追加で保存されます。

各トラックの音量を正規化する:有効にすると、各トラックに対して作成されるファイルの音量が最大限に調整されます。これは「トラック毎に保存する」のオプションを有効にした場合か、メイン画面上部のトラックボタンをドラッグ&ドロップしてオーディオファイルを作成する場合に適用されます。

各トラックをデフォルトのミキサー設定で保存する:有効にすると、各トラックに設定されたミキサー(ボリューム、パン、リバーブ、トーン) の数値が無視され、デフォルトの数値、すなわち、ボリューム=0dB、パン=0、リバーブ=0、トーン=0で書き出されます。

リードインを含める:効にすると、オーディオファイルにリードインが含まれます。

ドラムのカウントインを含める:有効にすると、オーディオファイルにカウントインが含まれます。

Acidデータを含める 有効にすると、WAV形式のファイルにAcidデータ(テンポ、キー、拍子)を書き込むことができます。

開始点の無音/終了点の無音:ファイルの最初と最後の部分に空白を秒刻みで追加できます。

現行ソングのフォルダに保存する:有効にすると、保存ボタンを押すと開くダイアログには現行ソングが保存されているフォルダが表示され、無効にすると、前回使用したフォルダがダイアログに表示されます。

[保存してCDを保存]:オーディオファイルを保存した後、CD/DVDライター MiniBurn を起動します。[起動しない場合は Windows 標準機能かお手持ちのCD/DVDライターをご使用ください。]

[全ソングを保存]:特定フォルダの全ソングをオーディオファイルとして保存します。

[保存] :現行ソングをオーディオファイルとして保存します。

全ソングをオーディオファイルとして保存

オーディオファイルとして保存ダイアログの [全ソングを保存] ボタンを押すと、指定のフォルダのすべてのソングをオーディオファイルとして保存することができます。まず、 [フォルダ参照] ボタンを押してフォルダを指定します。そして、ファイル名の付け方やファイル形式等を選択し、 [保存] ボタンを押します。

ソングのファイル名に基いてファイル名を付ける:オーディオファイル名をソングファイル名と同じにします。(例:MySong.MGU→MySong_Render.WAV)

ソングのタイトルに基いてファイル名を付ける:ソングのタイトル名に基いてオーディオファイル名を付けます。使用する文字の最高数を指定することもできます。(注意:ソングのタイトルに日本語が含まれる場合は、「ファイル名に基いてオーディオファイル名を付ける」を選択してください。)

ファイル名に付ける接尾語:オーディオファイルの名前にお好きな接尾語を付けることができます。

オーディオファイルの形式:WAVは圧縮されない為、音質は最良ですがファイルサイズは最大です。その他の形式は圧縮される為、音質はWAVほど良くありませんがファイルサイズは小さくなります。WAV形式のファイルサイズは大きく、3分位のソングの場合、ファイルのサイズは30~40 MBになります。WMAかMP3を選んだ場合、「WAVも作成する」を有効にすると、圧縮形式のファイルに加えて、圧縮されない形式のファイル(WAV)も作成されます。(注釈:Windows7ではMP3形式のファイルの作成にMP3コーデックが必要です。MP3コーデックがないコンピュータをご利用の場合は他の形式を選択してください。)

各ソングを保存する度にシンセサイザーをリセットする:有効にすると、次のソングを保存する前に、前のソングのハングノート等が残らないようシンセサイザーがリセットされます。

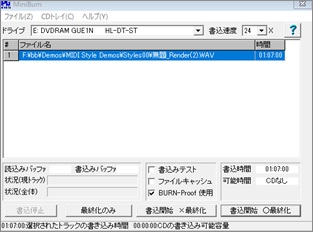

CD/DVDの作成

オーディオファイルとして保存ダイアログの【保存してCDを作成】ボタンを押すと、現行ソングがオーディオファイルとして保存された後、CD/DVD ライターMiniBurn が起動します。既に現行ソングがオーディオファイルとして保存されていれば、このボタンを押すとすぐに MiniBurn が起動します。

MiniBurn のウィンドウには起動時に作成されたオーディオファイルが表示されますが、他のオーディオファイルを追加することもできます。追加できるのは16ビットサンプルレートの44.1KステレオWAVファイルです。必要に応じてオプションを選択したら、【書込開始 ○最終化】か【書込開始 ×最終化】を押します。

サウンドトラックとして保存

ホームビデオやホームページ、プレゼンテーション、スライドショー等のBGMをお探しですか? サウンドトラック生成機能を使えば、著作権フリーのオーディオ素材を簡単に作成できます。「音楽プロデューサー」としての貴方の役目は、ジャンル、全体の長さ、演奏楽器等を指示するだけ。後は、Band-in-a-Boxが長さやテンポを自動設定、最適なサウンドトラックを生成してくれます。

メロディーメニュー>サウンドトラックを生成 を選択すると、ダイアログが開きます。

サウンドトラックの作成手順

- 含めるトラックを選択:初期設定では、ソング内のすべてのトラックが含まれますが、特定のトラックのみを含めることも可能です。

- サウンドトラックの長さとテンポを決定:「ソング全体」を有効にすると、最初から最後まで使用して作成できます。一部の範囲を使用する場合は、「ソング全体」を無効にし、範囲を指定します。「この長さで調整」を有効にすると、指定した長さに基づいて小節数とテンポが自動設定されます。【小節数とテンポを調整する】ボタンを押して、設定を適用します。

- フェードイン/フェードアウトの設定:必要に応じて、フェードインとフェードアウトの時間を指定します。

- オーディオファイル形式を選択:保存するオーディオファイル形式 (WAV、MP3、M4A等)を選択します。

- サウンドトラックを生成:【サウンドトラックを生成】ボタンを押すと、数秒で生成されます。(生成中に他の作業を行おうとすると、Band-in-a-Boxがフリーズすることがあるため注意してください。)

- 再生して確認:サウンドトラックが完成すると、【再生】ボタンを押せるようになります。

動画の作成

コードシートまたはノーテーションの動画を作成

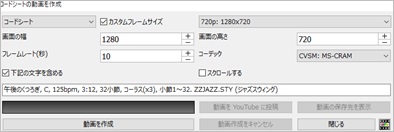

ツールバーの [新規保存] ボタンを押し、表示されるメニューの「動画として保存」を選んでダイアログを開きます。

まず左上部で、コードシートの動画を作成するか、指定トラックのノーテーションの動画を作成するかを選択します。そして、画面の幅や高さ、フレームレート等を選択し、[動画を作成] ボタンを押します。

カスタムフレームサイズ: 有効にすると、指定するフレームサイズで動画を作成することができます。選択肢の中からサイズを選ぶか、「画面の幅」と「画面の高さ」に数値を入力します。無効にすると、コードシートの現在のサイズで動画が作成されます。

フレームレート:これは、1秒あたりに画面を何回処理させるかを表す指標です。フレームレートが高いほど滑らかな動きになりますが、作成に時間がかかり、ファイルサイズも大きくなります。

コーデック:自動にすると、対応するコーデックが自動的に選択されます。

下記の文字を含める:有効にすると、表示されている文字を動画の最上部に含めることができます。自動的に題名、キー、テンポ、小節数、スタイル名等が表示されますが、書き変えても構いません。

スクロールする:有効にすると、作成した動画を再生する際、画面がスクロールします。ですので、現行位置が常に最上部に表示されます。このオプションはコードシートの動画に適用します。

[閉じる] :このボタンはダイアログを閉じるだけで、動画の作成中に押しても作成を取り消しません。 動画の作成を取り消したければ、[動画作成をキャンセル] ボタンを押します。

動画が完成すると、ダイアログの[動画の保存先を表示] ボタンが押せるようになります。このボタンを押すと、作成された.aviファイルがエクスプローラ上で表示されますので、ダブルクリックして動画を再生できます。[動画をYouTubeに投稿] ボタンは、作成した動画をYouTubeに投稿するのにお使いください。

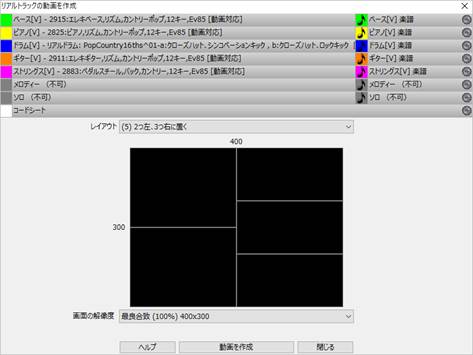

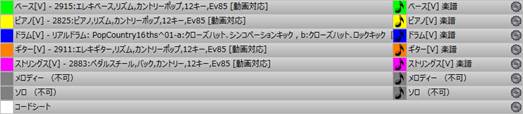

リアルトラックの動画を作成

リアルトラックの動画を作成することできます。動画には複数のリアルトラックを含めたり、コードシートや指定トラックの楽譜を含めることもできます。

この機能は動画対応のリアルトラックに対して働きます。リアルトラックピックウィンドウやリアルドラムピックウィンドウでは、動画作成が可能なリアルトラックは「セット」の列に「動画対応」と表示されます。「動画対応(なし)」と表示される場合は、動画対応だけども動画の作成に必要なファイルは付属していない為、動画を作成することはできません。(普通のリアルトラックとして使うことはできます。)

スタイルピックウィンドウでは、フィルター欄の一番右の「その他」のボタンを使って、動画対応リアルトラックを含むスタイルをリストに表示できます。例えば「動画対応・非対応リアルトラックを指定」>「動画作成可能な動画対応リアルトラックを含むスタイル」を選択すると、動画作成が可能な動画対応リアルトラックを最低一つ含むスタイルが表示されます。

動画対応リアルトラックを選択するか、動画対応リアルトラックを含むスタイルを選択すると、画面上部のトラックボタンに [V] が表示されます。

動画を作成するには、ツールバーの [動画] ボタンを押し、表示されるメニューの「動画を作成」を選択します。すると、ダイアログが開きます。

まず、レイアウト欄で、動画に含めるアイテム数とその表示の仕方を選択します。例えば 「(5)2つ左、3つ左に置く」を選択すると、2つのリアルトラックを左側に、2つのリアルトラックとコードシート、合計3つのアイテムを右側に表示する動画を作成できます。

次に、ダイアログ上部のアイテムをドラッグし、レイアウトの部分にドロップします。[動画対応]または[V]と表示されるアイテムをドラッグできます。また、Windows エクスプローラから動画ファイル(拡張子.mp4、場合によっては.avi)をドラッグすることもできます。

レイアウト内の各アイテムを右クリックすると、動画を上下にひっくり返したり、左利き用に表示したりできます。

準備ができたら、 [動画を作成] ボタンを押し、動画のファイル名と保存先を指定します。動画に含めるアイテム数やソングの全体の長さによっては動画の作成にかなり時間がかかる場合がありますが、[閉じる] ボタンを押してウィンドウを閉じ、他の機能を使うこともできます。

動画が完成したら、Windows エクスプローラ上に作成された.mp4ファイルをダブルクリックして再生できます。

PG Musicの作品自慢フォーラムに投稿

Band-in-a-Box で作成したソングをぜひ PG Music の作品自慢フォーラムで発表してください。